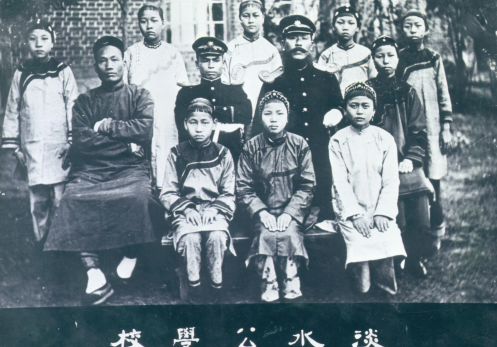

照片為淡水公學校學生,從照片可看見當時學生仍穿著大襟衫上課。

1896年(明治29年),臺灣總督府在全島設立14所傳習所,淡水亦為其中一所,稱為「滬尾國語傳習所」。1898年(明治31年)總督府頒佈臺灣公學校令,規定就學資格為8歲以上、14歲以下的臺籍兒童,另外也詳細制定六年制的公學校授課內容,包括修身、作文、讀書、習字、算術、唱歌與體操等科目,因此「滬尾國語傳習所」更名為「滬尾公學校」,校址從義應宮(註1)遷移至暗街子(註2),而後1903年(明治36年)遷移至協興街(註3),1912年(大正元年)改名為「淡水公學校」,1941年(昭和16年)改名為「淡水東國民學校」,戰後更名為「淡水國民學校」,直到1968年改稱「臺北縣淡水國民小學」,2010年臺北縣升格直轄市,改稱「新北市淡水區淡水國民小學」,著名的畢業生有杜聰明、李登輝等。

註

註1:義應宮靠近今淡水捷運站,已拆除。

註2:暗街子為今新北市淡水區公明街。

註3:協興街為今新北市淡水區中山路160號。

參考書目:黃繁光,《風起雲湧時:首位臺籍氣象官周明德平生所見所聞》,謝明如,〈日治時期臺灣總督府國語學校之研究(1896-1919)〉(臺北:國立臺灣師範大學歷史研究所碩士論文,2007)

撰寫:王柳鋐

審訂:王榮昌