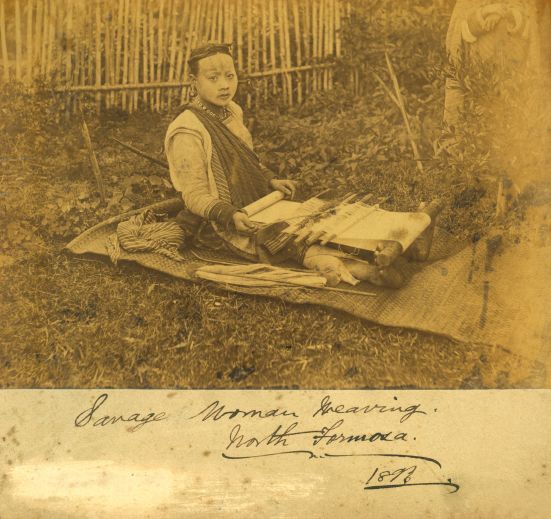

此張照片為1878年(清光緒4年)泰雅婦女織布照,照片中,婦女臉上有紋面,且衣著為泰雅族樣式,但所用的是噶瑪蘭族的織布機,在馬偕常拿原住民婦人照片作為介紹婦女教育重要性的教材,提及生番婦女負擔最重,家中事務、農作等皆由婦女包辦,因此在臉上留下許多滄桑的痕跡,讓臺灣婦女瞭解開智的重要性。

泰雅族婦女多半為頭戴額帶,身穿胸兜、上衣、披肩、片裙和綁腿;片裙圍在腰間,再加上手環、耳環、項鍊等手足飾品,而紋面必須要通過織布、耕作等檢定,方可才能施以紋面。

馬偕(註1)在《福爾摩沙:馬偕臺灣回憶錄》(註2)詳細說明紋面圖案「前額的藍黑色是短直,臉頰則為不同的彎曲線條,有一定的排列法。從耳朵到嘴邊是三條曲線,下面是一排菱形圖案,再下面又三條曲線,不過是耳朵經由嘴巴下面到另一耳朵,再下去,又是三條曲線,這樣才完成刺青。」

註

註1:馬偕博士,George Leslie Mackay,漢名叫偕叡理,生於1844年3月21日,卒於1901年6月2日。

註2:由馬偕原著、麥唐納(J. A. MacDonald)編輯,於1895年出版From Far Formosa: the island, it's people and missions,並不是第一次被翻譯成中文,之前已經有兩個譯本,分別是林耀南譯的1959年《台灣遙寄》以及1960年,周學普譯的《台灣六記》,2007年又重譯,書名為《福爾摩沙紀事:馬偕台灣回憶錄》。

參考書目:雪霸國家公園研究報告《泰雅族紋面耆老口述歷史及影像紀錄成果報告》;馬偕著,林晚生譯《福爾摩沙紀事:馬偕台灣回憶錄》,前衛,2007;順益原住民博物館,《馬偕博士收藏台灣原住民文物-沈寂百年的海外遺珍》,順益原住民博物館,2001

撰寫:王柳鋐

審訂:王榮昌