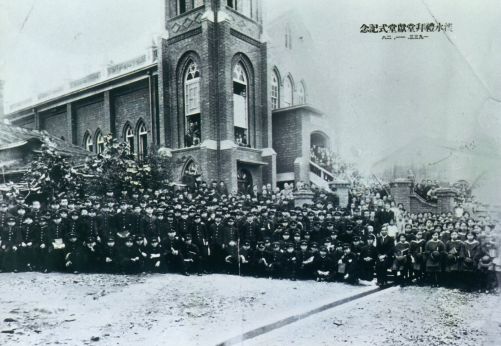

照片為1933年(昭和8年)11月28日舉行淡水教會禮拜堂獻堂式,有近六百人參加並合影留念,前排都是淡水中學和女學院的學生。

馬偕博士(註1)於1872年(清同治11年)3月9日抵達淡水後,展開傳教的工作,將租賃地做為醫院及傳教所。淡水禮拜堂原由偕醫館醫師宿舍所改建,隨著教徒增多,1915年(大正4年)二度改建,由吳威廉牧師(註2)負責,新建的教堂因外敷白灰而被稱為「白色禮拜堂」。 而後又因空間不足,再加上為慶祝淡水設教60週年,因此決定三度改建禮拜堂。重建基金除向淡水會友和學生、以及臺北會友募款之外,部份由偕叡廉(註3)向加拿大基督長老教會母會申請補助,買下在其西鄰的牧師樓。新禮拜堂於1932年(昭和7年)11月18日開工興建,由偕叡廉親自設計監工,並由鍾天枝牧師協助,1933年(昭和8年)9月3日完工。新的淡水禮拜堂是一棟哥德復興式的建築,採用扶壁、柱頭飾以小帽尖,但內部採用當時盛行的「加強磚造」,有鋼筋的R.C.柱及樓板,上以鐵骨托住屋頂,再覆以天花板。外牆由著名匠師黃阿樹以紅磚砌出變化有序的壁面,鐘塔上尖拱、圓拱、平拱、線腳和菱形飾帶等,砌工精湛,禮拜堂正面與鐘塔尖拱內側近似歐洲教堂之玫瑰窗,相當雅致,是臺灣紅磚建築與教堂設計的精品之作。

註

註1:馬偕博士,George Leslie Mackay,漢名叫偕叡理,生於1844年3月21日,卒於1901年6月2日。

註2:吳威廉牧師,William Gauld,生於1861年2月25日,卒於1923年6月13日。

註3:偕叡廉牧師,George William Mackay,為馬偕長子,生於1882年1月22日,卒於1963年7月20日。

參考書目:周宗賢、李乾朗《臺北縣縣定古蹟淡水禮拜堂調查研究及修護計畫》,2005

撰寫:王柳鋐

審訂:王榮昌