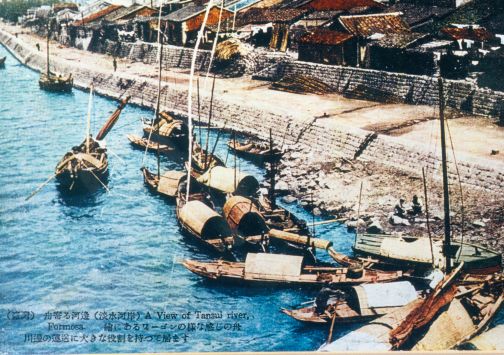

照片為淡水河岸的大稻埕。

大稻埕名稱的由來是,先民為了晒稻穀,在此設公共「大埕」,平時用來晒稻穀,也是農產品的交易場所,1851年(清咸豐元年),同安人林藍田因躲避海盜,從雞籠移至大稻埕,於中街(註1)開設商舖;1853年(清咸豐3年),因頂下郊拼,艋舺同安人大舉遷入大稻埕,運用淡水河航運,買賣也開始擴大,以輸出米、糖、茶與樟腦等商品為主,1860年(清咸豐10年)淡水開港後,加上艋舺河道淤積等內外因素,大稻埕逐漸取代艋舺,發展成河港城市。淡水河航運便利,輪船可直抵大稻埕,乾隆年間大稻埕還只是臺灣的小市街,至光緒末年已一躍為臺灣人口第三大城市。

註

註1:中街,為迪化街舊稱。

參考書目:李乾朗《臺北市:古蹟簡介》,臺北市民政局,1993

撰寫:王柳鋐

審訂:王榮昌