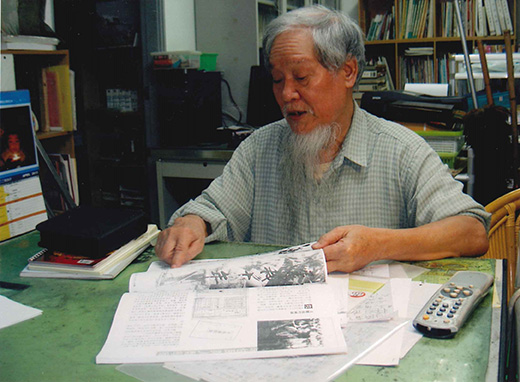

筆者初次認識黃貴潮是在2004年,當時為了蒐集《臺東農工校史》的史料,特別透過農工同事高淑娟老師的引薦,到臺東市東海國宅和黃貴潮請益,因為黃貴潮的朋友之中,有不少是農校早期的畢業生,而黃貴潮本人也保留了很多和農工有關的文獻、史料、照片等。他的租屋處,全堆滿了書籍、資料、著作、文物、資料夾等,真是「坐擁書城」。他的作品、論述,都是用有格稿紙一個字一個字的寫,的確很辛苦,我也挖到了很多寶。第二次去找他,是在十二年後的2016年,這次是為了編輯《臺東民間手稿圖錄》而專程去拜訪他的,這時他已經八十五歲了,精神體力都還不錯。由於他的手稿超多,我經常去找他挖寶。每次到他的家,總是要你在來賓簽名簿上簽個名,然後坐下來,叫你別急,慢條斯理的跟你閒聊家常,慢慢地的才進入主題,而你要的老照片、資料或他寫的稿子,全都準備好了,總會給你滿意的答案。他的書房有一臺電腦,但似乎沒有使用電腦的習慣,我要的稿子,都是他親筆手寫的。其中,不少阿美族手稿都是用日文寫的,必須請他翻成中文才能解讀,例如郭光也的手稿有一百九十多頁,非要透過他的解讀,方知其中奧妙之處。言談間,常感嘆同學、好友、同鄉、親人之中,比他年輕、健壯的人都一一走了,他獨享高齡卻也滿寂寞的。有一次,他指著自編的家族世譜,笑說:我生於1932年,不知哪天會mapatay(阿美語過世之意),到時候你自己填上吧,真的「昔日笑言身後世,今朝都到眼前來」。只是,面對好多無法解讀的文獻,真想跟Lifok說:「如果有你,不知有多好!」

本網站使用Cookies收集資料用於量化統計與分析,以進行服務品質之改善。請點選"接受",若未做任何選擇,或將本視窗關閉,本站預設選擇拒絕。進一步Cookies資料之處理,請參閱本站之隱私權宣告。