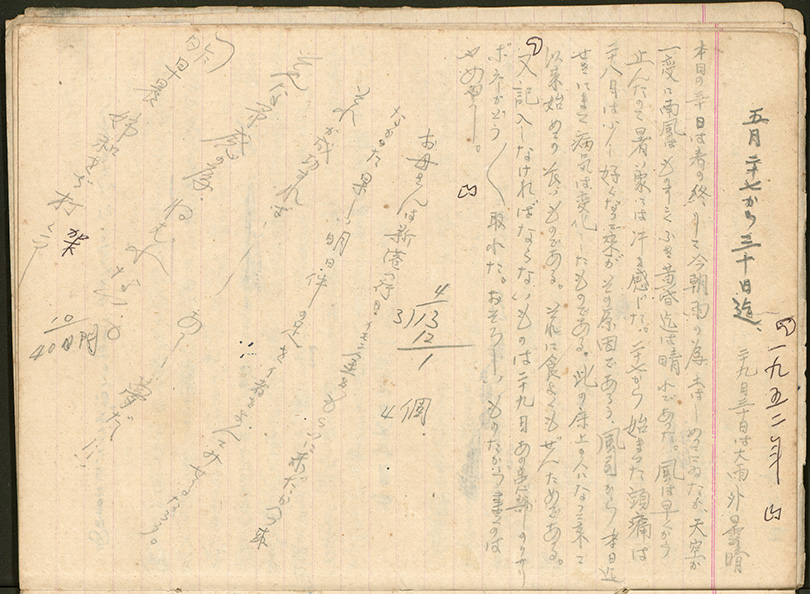

這是黃貴潮(Lifok Oteng)於1952年(民國41年)5月27日至30日的日記,根據黃貴潮於《遲我十年:Lifok生活日記》(2000年出版,第 112-113頁)書中的記錄,日記的部分內容為:

「五月二十七日至三十日 天氣:二十九日、三十日大雨、其他雲天

那天晚上,患部的Calakas取出的消息傳出後,親戚阿婆們來到家中,『好極了!好極了!』來道喜和慰問。之後大家各自談談過去探望病人的經驗,直到深夜。

三十日,舅舅到新港領取亡兄撫恤金,以及聯絡醫生拿藥膏,來治療我腳部的傷口。到黃昏尚未歸來。

『如果這次的醫療會成功,也許我能早一點自己站立行走!』今天在腦海中只想著這個睡不著覺。」

蔡佩含(2017年)分析黃貴潮書寫的日記的重要性,認為「Lifok(黃貴潮)的日記《遲我十年— Lifok生活日記》承載了其身體從『常』到『異常』的生命經驗。…藉由Lifok的日記,我們可以理解他從日治時期跨幅至台灣現代社會,面臨著不同政權轉換、不同文化、不同經濟體系、社會制度及新/舊文明的巨大衝突,而在這複雜交錯的時空背景下,Lifok的殘疾身體受到的規訓與箝制,不僅來自日本的強勢文化,也來自於部落最傳統的社會組織、宗教祭儀,性/社會性別制度的規範。這些無形的權力不僅界定了他的身體以什麼樣的方式存活,也意味著種族、文化、不同文明價值觀的衝突。」