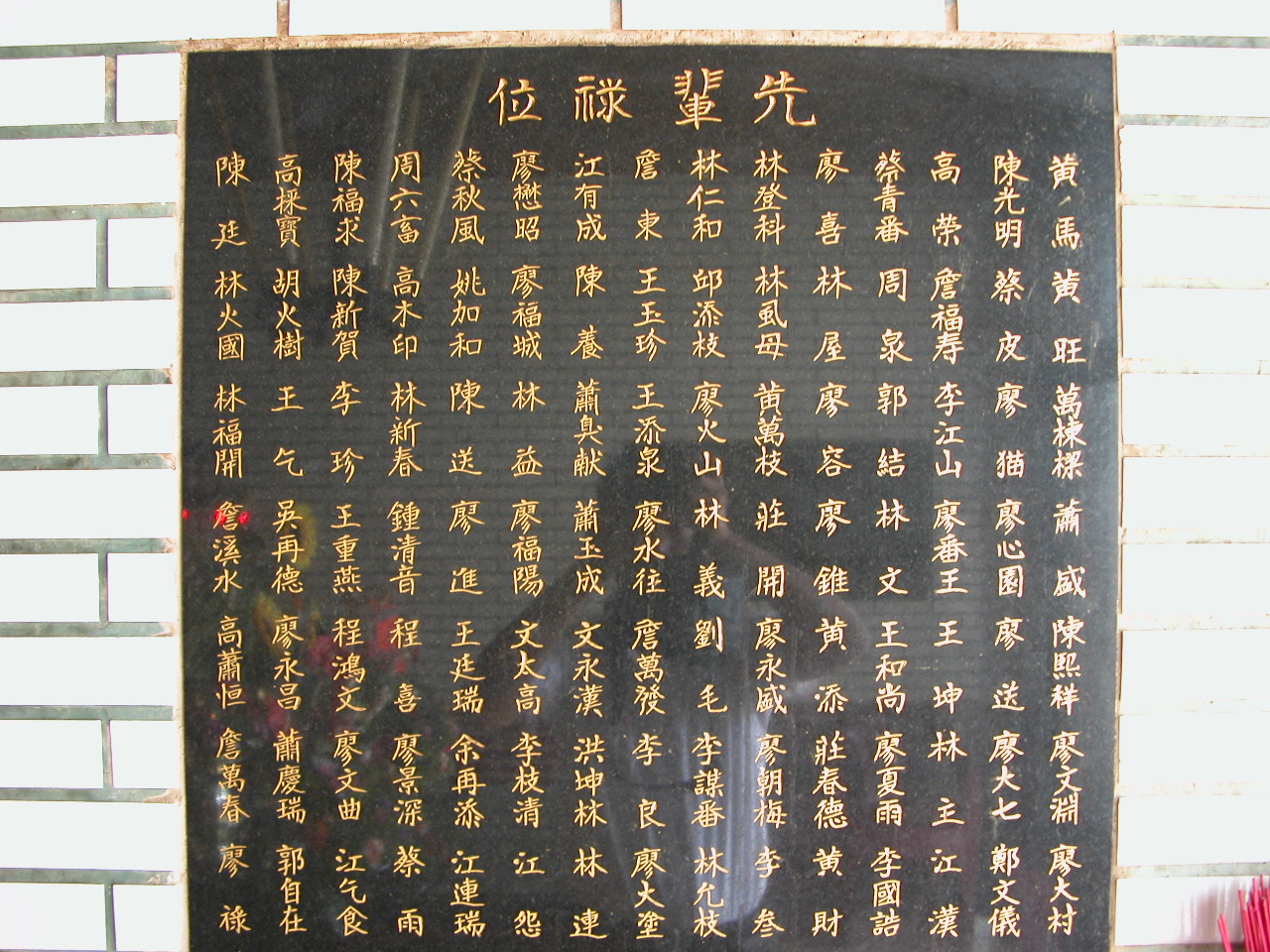

照片為1956年(民國45年)「錦城齋」新建落成紀念照,由西螺武館「振興社」創館主蔡秋風的孫子提供。最後一排抱小孩者為蔡秋風的兒子,懷中的小孩為蔡秋風的孫子。「錦城齋先輩祿位碑」的照片則由西螺武館「勤習堂」第四代孫裔廖君達先生提供,在第一列的祿位名字中,可以見到西螺兩大武館—勤習堂之創館主廖懋昭、與振興社創館主蔡秋風之名並列。

廖懋昭(1862-1932)為西螺勤習堂武館的創館主,除了對武術與中醫藥、接骨等傷科診治術業專精外,也愛好音律,擅長北管。不獨廖懋昭如此,西螺另一著名的武館「振興社」的武師蔡秋風,亦好北管。兩人不僅同為西螺兩大武館的館主,更同為西螺北管樂社「錦城齋」的師兄弟。

據李孟勳對於「錦城齋」的研究,民間以戲曲結社的團體,多與地方寺廟關係密切,並兼具信仰、社交、藝術與娛樂等功能。除了參與寺廟場合的傳統宗教祭典外,錦城齋也會在新型態的娛樂中心演出,像是與錦城齋同位於東市場邊的觀音街上,建於1930年代的西螺戲院,也曾有錦城齋於戲院中演出曲目的相關新聞報導。西螺俗諺云:「聽曲街仔頭錦城齋,看武街仔尾勤習堂」。一方面可見武術與音韻,作為文化表演的會通,另方面也揭示了過往武館與曲館重疊相交的人際網絡。