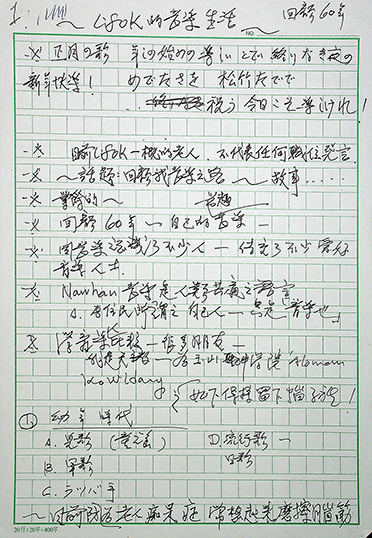

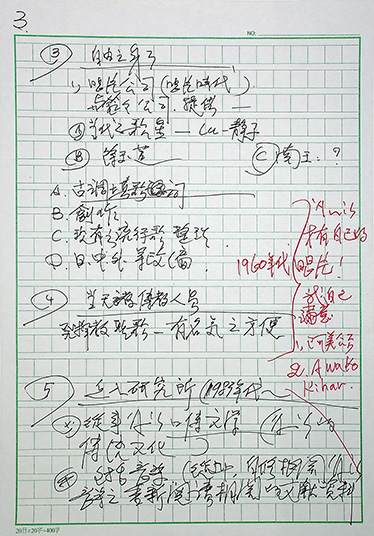

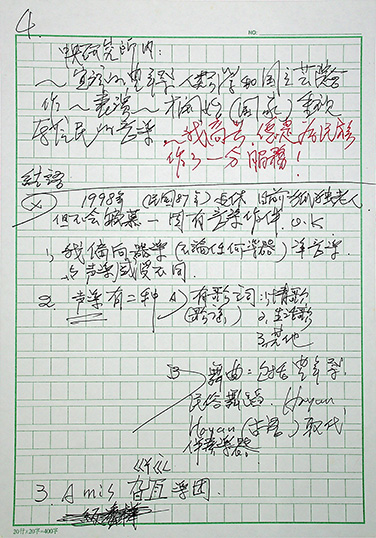

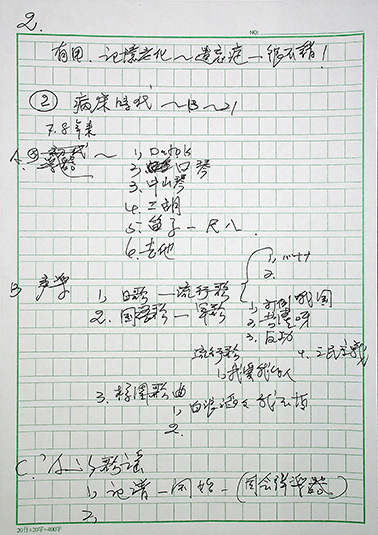

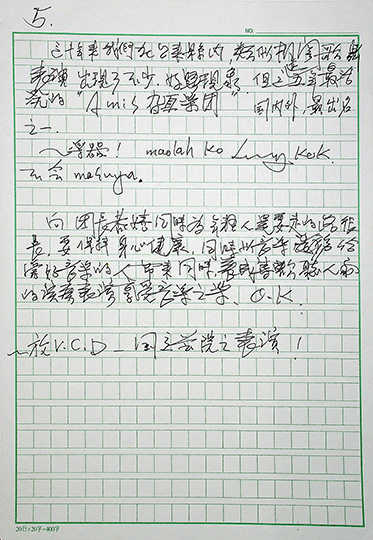

黃貴潮(Lifok Oteng)音樂生活的手稿應該是他獲邀演講,事先準備的講稿。在這份手稿中概要說明了他的音樂生活,提到音樂是人類共通的語言,也因此他結交了不少愛好音樂的人士。黃貴潮回顧過往六十年的歲月中,他在不同的人生階段與音樂之間的關係。他在幼年階段接觸了兒歌、軍歌和日語流行歌等,目前年老的他時常想起這些幼童時代的歌來避免老人癡呆症。十三歲至二十一歲臥病在床的歲月,他學會許多樂器,包括Datok口簧琴、口琴、中山琴、二胡、笛子和吉他,這個時期他也接觸了日語流行歌、國語歌和校園歌曲等,同時開始為阿美族歌謠進行記譜。之後病癒可自由行動,他開始和鈴鈴等唱片公司合作編製臺灣山地民謠唱片。擔任天主教傳教人員時期,則在教會教唱聖歌。1983年在中央研究院民族學研究所擔任研究助理時,他開始從事阿美族口傳文學的紀錄,同時也閱讀與阿美族音樂相關的文獻資料。在這個時期也指導國立藝術學院演出「宜灣阿美族豐年祭」,讓國家開始重視原住民的音樂,文稿中特別註明他很高興能為自己的民族做服務。最後在結語中,黃貴潮提到1998年退休後目前是孤獨老人,但因為有音樂作伴,所以不會寂寞。此外,結語中也比較了器樂與聲樂之別,且特別提到近十年臺東縣內出現不少原住民歌舞表演是好現象,其中Amis旮亙樂團是最活潑且國內外出名的團體。曾被稱為阿美族音樂守護神的黃貴潮,透過這份手稿,可以了解他對音樂的看法,他學習音樂的歷程,以及他對傳承阿美族音樂的貢獻。

本網站使用Cookies收集資料用於量化統計與分析,以進行服務品質之改善。請點選"接受",若未做任何選擇,或將本視窗關閉,本站預設選擇拒絕。進一步Cookies資料之處理,請參閱本站之隱私權宣告。