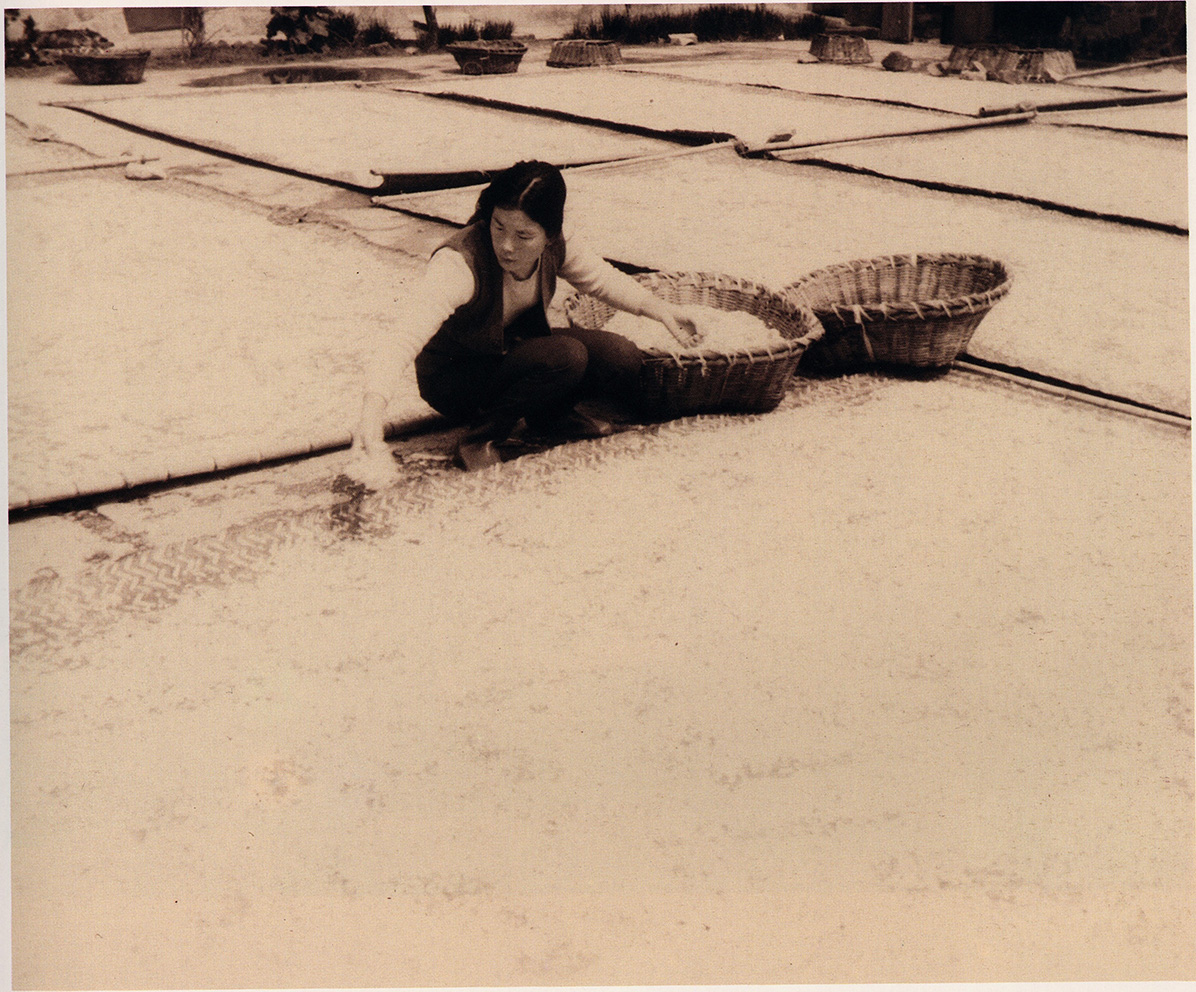

民國50年前,馬祖捕撈蝦皮事業是年年豐收的。每當秋冬之際,逢晴朗氣候,各村落的空曠地,尤其是學校操場,都有人在曬煮熟的蝦皮。今天的縣議會原是中心國小的大禮堂,屋頂可是曬蝦皮的好地方。

「揀蝦米」是馬祖方言詞彙,意思是:把攤在地上曬的蝦皮中的「異類」揀出。在當時,這可是孩子們聊勝於無的零食。最常見的物種有黃蝦(白蝦)、墨棗(小墨魚)、塗磨(小章魚)、油龍、蝦蛄…等。「物多價賤」是商貿不變的定律,當時看不上眼的「蝦蛄」,如今鹹魚翻生的成了高級餐廳的食材,古人若地下有知,必然為之扼腕。小男生能吃,早餐稀飯不耐餓,我們下課時,就跑到操場、或爬到屋頂,抓著它解饞抵餓,但大人卻罵我們「荒鬼」(餓鬼。ㄏㄨㄛㄥˋㄍㄨㄧ+)。

當時的「油龍」很多,如今它在馬祖好像斷了根、絕了種。「油龍」是油炸「蠣餅」絕佳配料。那時候,一個繼光餅只賣五角,年輕的朋友請別誤會,以為彼時的馬祖生活像天堂,殊不知當時老師的月薪不到1k。上學來不及吃早餐,若能拿五毛錢買個繼光餅,可是天大的幸福感。大夥兒下課衝出教室,掰開猶有餘溫的繼光餅,夾著取之不盡的蝦皮,如今回想,那才是名符其實的人間美味。

曬乾的蝦皮必須經過竹篩的篩選,純度高才能賣到好價錢。所以,在適當的時期,台商在漁會人員陪同之下,穿梭各村莊的漁家選購。他們手捧篩(ㄊㄟ)過的蝦皮,雙眼細查,口中細嚼,然後評定等級,還在蝦皮簿(竹簍。ㄅㄛ^)外面漆書藍色的「甲」、「乙」等第,等候運銷台灣。

這種漁村榮景,今天已經完全看不到了。

圖片取自《時空寄情–連江縣老照片徵集專輯》(連江縣社會教育館,1996),曹原彰提供。