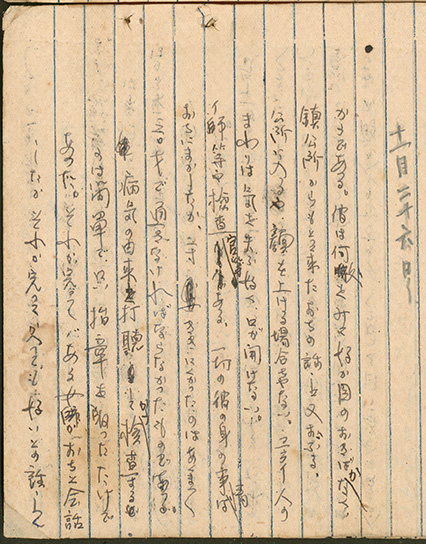

這是黃貴潮(Lifok Oteng)於1952年(民國41年)11月26日寫下的日記,根據黃貴潮於《遲我十年:Lifok生活日記》(2000年出版,第125-126頁)書中的記錄,當日日記的部分內容為:

「十一月二十六日/星期三 天氣:大雨

舅舅從鎮公所折回來,又揹我進入鎮公所內。現在不是仰頭的時候,大人物在四周,使我嚇破膽子,口也無法張開。那些大人物就是醫生和檢查官。舅舅開始說明我的身份,為難的是因為戶籍登記民國十一年出生,今年是三十歲,仍然必須接受檢查。把病情詳詳細細明明白白問清楚後,醫師簡單的檢查完畢了。押了十指手印,到女醫師那裡,和舅舅交談之後檢查全部完成。這次最難為情的是在那些偉人面前被舅舅揹著。

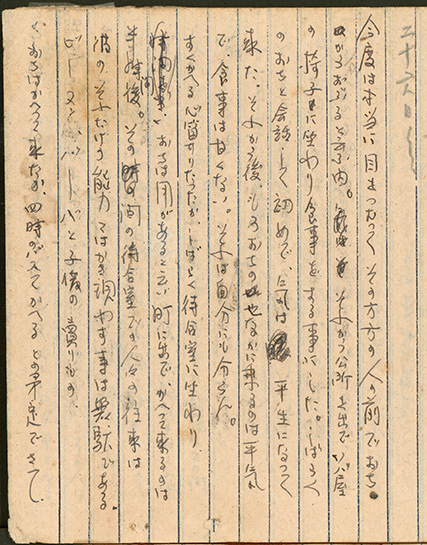

接著在麵店吃中餐,和舅舅交談之後,心情才平靜下來,如此反覆被舅舅揹時,心情變得毫不在乎了,但用餐時覺得清淡無味,原因自己也不清楚。原本吃完中餐要馬上回宜灣的,但舅舅把我暫時擱在車站候車室裡坐下,到街上辦事去了,半小時後才回來。我在候車室裡,看見形形色色的人群,來來往往的樣子覺得非常稀奇,猶如在夢中一樣。商人的叫賣聲,像小孩唱兒歌一樣……。」

黃貴潮在臥病的第七年開始寫日記,他將寫日記當成一種人為的呼吸,透過不間斷的書寫紀錄來延續生命並探索生命的各種可能性。孫大川為《遲我十年:Lifok生活日記》(2000年出版,第6頁)寫序,認為黃貴潮日記的小歷史也可能反應阿美族社會的大歷史,黃貴潮的書寫對原住民文學與歷史的建構有一定的貢獻。「對沒有文字的原住民來說,任何隻字片語的記錄,都像發光的燭火,為我們照亮追溯祖先歷史的道路……」「Lifok的日記呈現一種內向敏感但又冷眼旁觀的敘述風格,任何數量和事件的細節他一個都不放過,極為精準。活動範圍被侷限,心思卻變得異常靈活,Lifok的日記讓我們看到傳統阿美族宜灣部落的文化、精神風貌。」