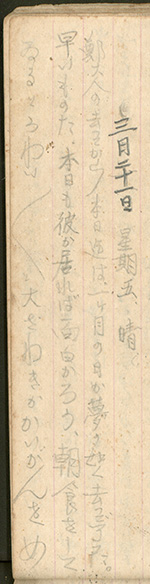

這是黃貴潮(Lifok Oteng)於1952年(民國41年)3月21日寫下的日記,描述捕獲海豚的情形,根據黃貴潮於《遲我十年:Lifok生活日記》(2000年出版,第104頁)書中的記錄,日記內容為:

「三月二十一日/星期五 天氣:晴

鄭先生離開此地滿一個月了。日子像夢一樣消失。時間真快呀!假如他在,今天也一定很熱鬧吧。吃早餐時,有人在海邊嚷嚷,原來是發現了一條奄奄一息的海豚,來看的人很多,我不吃早餐也準備去看,但我是個癱瘓者,沒辦法去。大家爭執起來。最後因那是共同捕獲的,便決定搬到集會所,把海豚肉平均分給每一個人。參加的舅舅也分到四、五斤回來。吃了肉才知道,味道鮮美可口,口感如同牛肉。

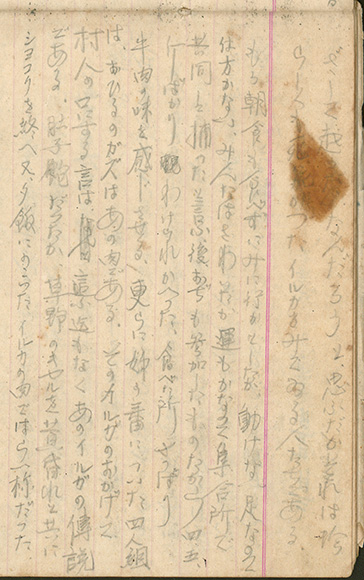

姊姊他們四人一組的除草工作,今天恰好輪到本家水田,中午回來午餐,剛好有海豚肉可以吃,村民托海豚之福,口口聲聲說著關於海豚的傳說。

草野先生的煙斗,黃昏來臨時雕刻完成。晚餐的菜是剩餘的海豚肉,吃得很飽。」

黃貴潮在臥病的第七年開始寫日記,他將寫日記當成一種人為的呼吸,透過不間斷的書寫紀錄來延續生命並探索生命的各種可能性。孫大川為《遲我十年:Lifok生活日記》(2000年出版,第6頁)寫序,認為黃貴潮日記的小歷史也可能反應阿美族社會的大歷史,黃貴潮的書寫對原住民文學與歷史的建構有一定的貢獻。「從某種角度來說, Lifok日記對抗了漢人對台灣的獨白史,不甘於被充滿權力意志的大歷史敘述所淹沒。蒐集、累積、整理、出版原住民這類殘存的材料,可以將台灣原住民介入書寫活動的歷史,至少往前推進五十年。這對我們建構原住民的文學和歷史,應當可以產生一定的貢獻。」