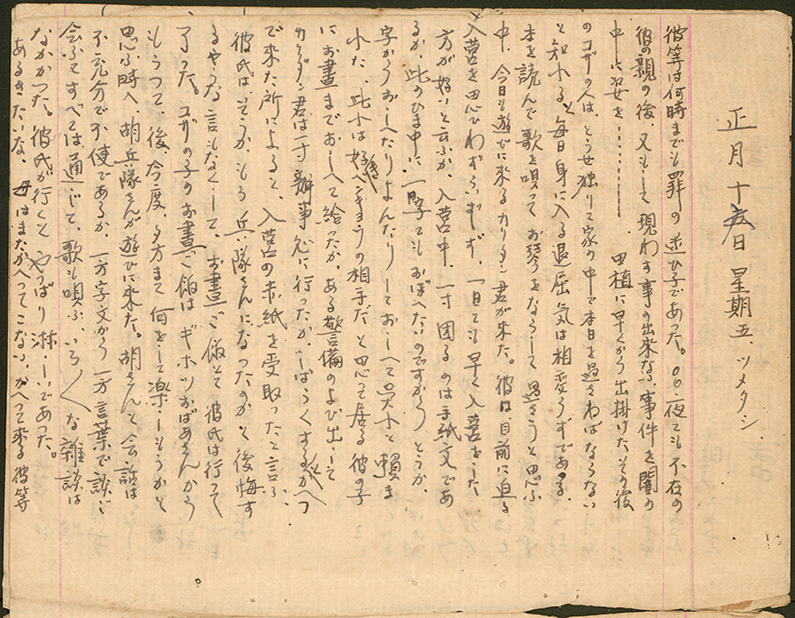

這是黃貴潮(Lifok Oteng)於1953年(民國42年)1月16日寫下的日記,根據黃貴潮於《遲我十年:Lifok生活日記》(2000年出版,第129-130頁)書中的記錄,日記內容為:

「一月十六日/星期五 天氣:很冷

一大早大家都到田裡插秧以後,自己獨自一人在家,寂寞無聊,壓迫全身。讀了書,唱了歌,彈了琴,恰巧Kalitang君來玩,是為了入伍時間迫近在眼前而苦惱。『反正要去當兵,早一天去較好些!』他說。不過真正的煩惱是去當兵之後不會寫家信。因此利用尚未入營之前,向我討教日文片假名アイウエオ的寫法。這個工作正合適,包在我身上。他非常高興,於是教他直到中午。稍後他到辦事處拿了入營通知單給我看,他說:『啊!是啊!我要當軍人了?!』他的臉上 沒有表情……。中午他回家吃午餐。

中餐是Gihot阿婆給我的。正在擔憂待會要做什麼時,阿兵哥胡先生來玩。他是大陸人,使用中國話交談,我似懂非懂,比手畫腳,邊說邊寫國字,好不容易講通了,然後歌也唱了,費很長時間聊天。他走了之後,還是一個人孤單寂寞。」

黃貴潮在臥病的第七年開始寫日記,他將寫日記當成一種人為的呼吸,透過不間斷的書寫紀錄來延續生命並探索生命的各種可能性。孫大川為《遲我十年:Lifok生活日記》(2000年出版,第6頁)寫序,認為黃貴潮日記的小歷史也可能反應阿美族社會的大歷史。「尤其對沒有文字的原住民來說,任何隻字片語的記錄,都像發光的燭火,為我們照亮追溯祖先歷史的道路;更由於他不是大人物,寫的也不是什麼大事件,反而讓我們清楚的看到那時阿美族人具體且有血有肉的生活。」