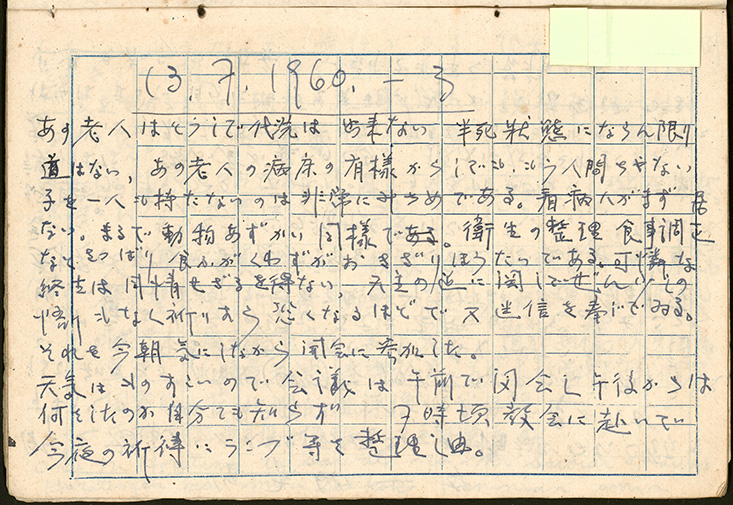

這是黃貴潮(Lifok Oteng)於1960年(民國49年)7月13日寫下的日記,根據黃貴潮於《遲我十年:Lifok生活日記》(2000年出版,第212頁)書中的記錄,日記內容為:

「七月十三日/星期三

為那位老人代理受洗,沒有辦法這麼早就做。尚未到達半死昏迷狀態之前,是沒有辦法做的,依那位老人的病情來看,已經不成人樣。老人沒有孩子,讓人覺得非常傷心,也很淒慘。第一,家裡沒人照顧他,好像是動物一樣。第二,老人家的衛生、三餐等等沒人料理,吃還是不吃,放任著由他去。非常可憐的病人,同情他是必要的。

但他們完全沒有信仰天主的意向,更不會念經祈禱。還是停留在往昔的迷信中,什麼也不曉得。我懷著這種心理,參加了今天的會議。

天氣炎熱極了,會議在上午結束。下午以後做了什麼?自己一點記憶也沒有。」

黃貴潮在臥病的第七年開始寫日記,他將寫日記當成一種人為的呼吸,透過不間斷的書寫紀錄來延續生命並探索生命的各種可能性。孫大川為《遲我十年:Lifok生活日記》(2000年出版,第6頁)寫序,認為黃貴潮日記的小歷史也可能反應阿美族社會的大歷史,黃貴潮的書寫對原住民文學與歷史的建構有一定的貢獻。「從某種角度來說, Lifok日記對抗了漢人對台灣的獨白史,不甘於被充滿權力意志的大歷史敘述所淹沒。蒐集、累積、整理、出版原住民這類殘存的材料,可以將台灣原住民介入書寫活動的歷史,至少往前推進五十年。這對我們建構原住民的文學和歷史,應當可以產生一定的貢獻。」