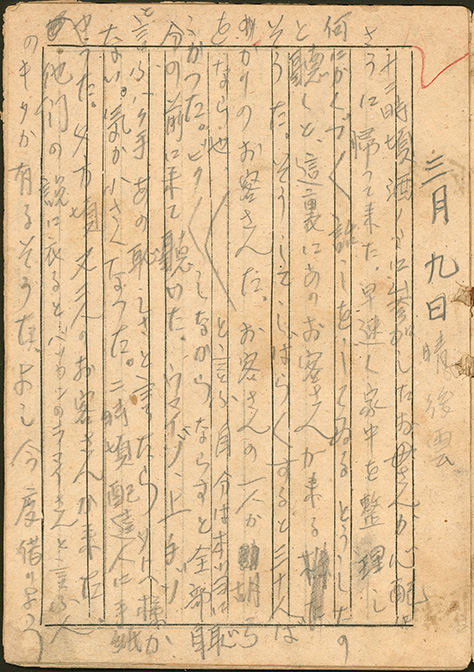

這是黃貴潮(Lifok Oteng)於1951年(民國40年)3月9日寫下的日記,根據黃貴潮於《遲我十年:Lifok生活日記》(2000年出版,第39-40頁)書中的記錄,日記內容為:

「三月九日/星期五 天氣:晴後雲

約十二時,去參加喝酒的媽媽好像心情不愉快的回來了,並匆匆忙忙地整理屋內,又不知道為了什麼自言自語。『媽,妳怎麼了?』我問,『等下有很多的客人來這裡!』她說。於是不久,來了約三十多位客人,其中一位客人喊叫:『 Lifok拉拉胡琴吧!』從來未在大家面前表演過的我非常害羞。後來不得已勉強用發抖的手指來拉胡琴,他們靜靜地聽了。『拉得好!非常好聽!』同時大家鼓掌了,我不但不敢答謝反而更加害羞。我為什麼膽子那麼小呢?二時許,把一封信交給郵差。傍晚,又來了兩位客人。據他們說,白桑安村有位叫Ramay,他有一把吉他。好哇!下次向他借來彈。」

黃貴潮在臥病的第七年開始寫日記,他將寫日記當成一種人為的呼吸,透過不間斷的書寫紀錄來延續生命並探索生命的各種可能性。孫大川為《遲我十年:Lifok生活日記》(2000年出版,第6頁)寫序,認為黃貴潮日記的小歷史也可能反應阿美族社會的大歷史。「尤其對沒有文字的原住民來說,任何隻字片語的記錄,都像發光的燭火,為我們照亮追溯祖先歷史的道路;更由於他不是大人物,寫的也不是什麼大事件,反而讓我們清楚的看到那時阿美族人具體且有血有肉的生活。」