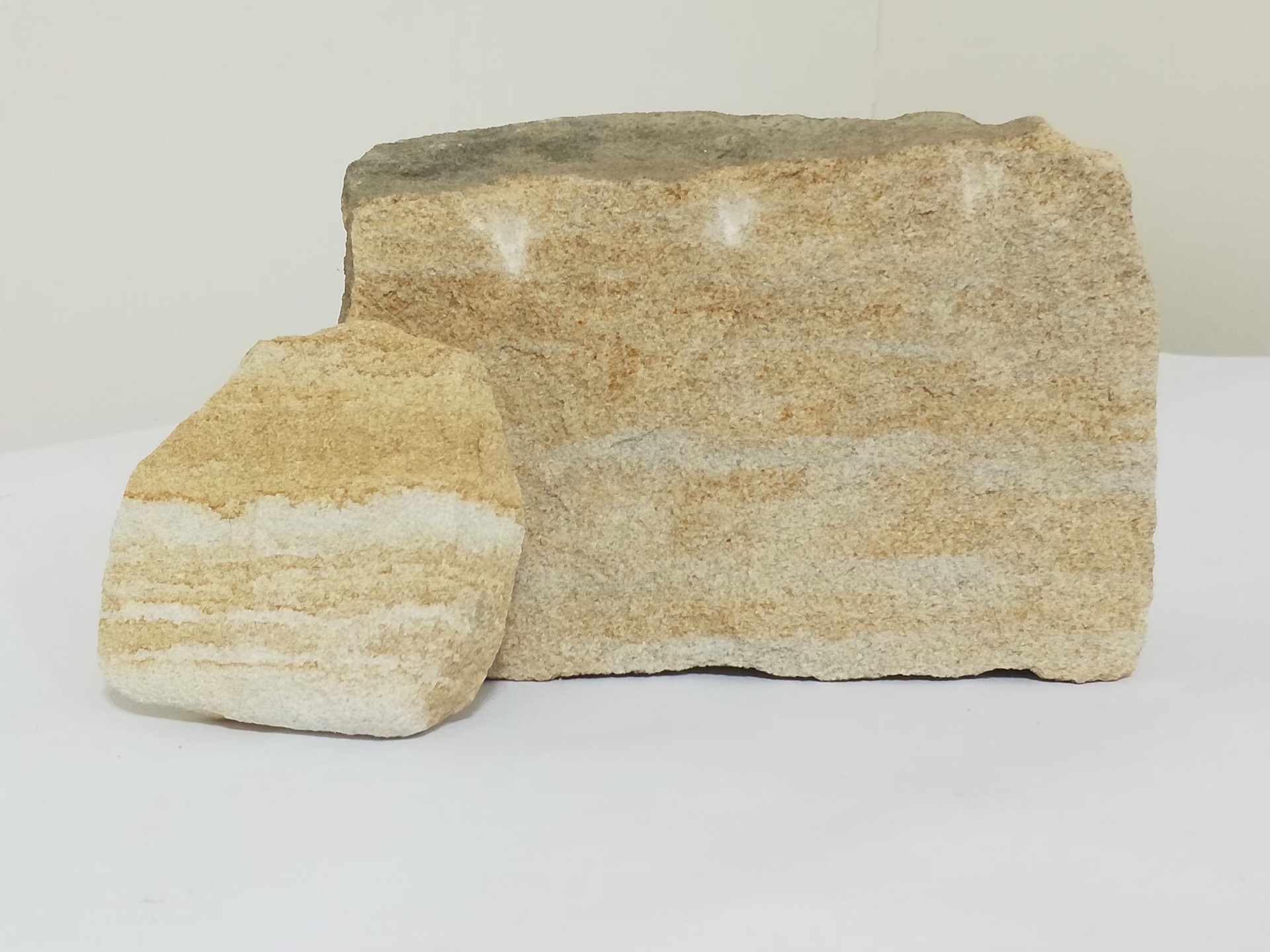

「唭哩岸石」石英砂岩產自北投唭哩岸一帶,是台北盆地第二老地層木山層的沉積岩。岩體的抗酸耐火,成為台灣重工業時期煉鋼、玻璃與陶瓷產業重要的建爐材料。唭哩岸石,等於是陪伴著北台灣的建築與經濟發展一同起飛!

1970年代因產業轉移,且主要產地被徵收為陽明大學校地,唭哩岸石停止開採,此後需要石材的人,便只能從禁採前的庫存,或是被拆除的老屋殘塊裡尋求。

台北現有的古蹟與歷史建築中,多以臺北城牆拆除下來的「唭哩岸石」興建,如:撫臺街洋樓、濟南教會與臺灣博物館南門園區等;此外,也有以滬尾砲臺、迪化街屋、艋舺剝皮寮、芝山岩隘門與淡水紅樓等,以其為建材的說法。在歷來調查研究中,被稱為「唭哩岸石」的應用,若就石質而言並不全生產自唭哩岸。同為木山層的大直、內湖、唭哩岸或大武崙等的所產的石英砂岩,在紋理、色澤與質地上相當接近,外行難以辨別。石匠師的打石呈現斜雨紋的「手路」,也被認為是唭哩岸石。直至1970年代停採以前,唭哩岸石是「台灣北部砂岩」的代名詞,人們對於它的廣泛認同成為一種集體記憶的品牌。