大溝頂早期被稱為「後壁港」,日治時期修整成一條寬敞的排水溝。戰後,城鄉移民湧進港邊的鹽埕討生活,為了解決人口過剩、腹地不足,1954年,時任市議員的陳銀櫃便向市政府提出申請,將貫通全區的「大溝仔」鋪上蓋,再用木板、水泥瓦搭建一排商店街,分租給攤商。一個老攤商說「政府那時陣是一段一段做,幾年後才做到堀江商場那邊。」

當年,許多澎湖、台南和嘉義一帶的年輕人到鹽埕闖蕩,在溝仔旁邊自行搭建攤位做生意,政府整頓後,才被配入大溝頂市場內營業,「每一段都有分區,入口處用洗石子做成簡單的牌樓門面,從北開始,分為興華、七賢、富野、大公、新樂和堀江六個商場,部分還有銜接菜市場,形成完整的民生消費場域。」 大溝頂商場全長約850公尺,多數攤商在這裏賣小吃、布料、百貨和舶來品,「幾乎包辦所有出生到死亡的民生必需。」由於河道上的商店街獲得空前成功,居民流傳一句俗諺「郭萬枝的酒甌,陳銀櫃的水溝,蔣金聰的砂包」,其中「陳銀櫃的水溝」便是來形容大溝頂的「創舉」。

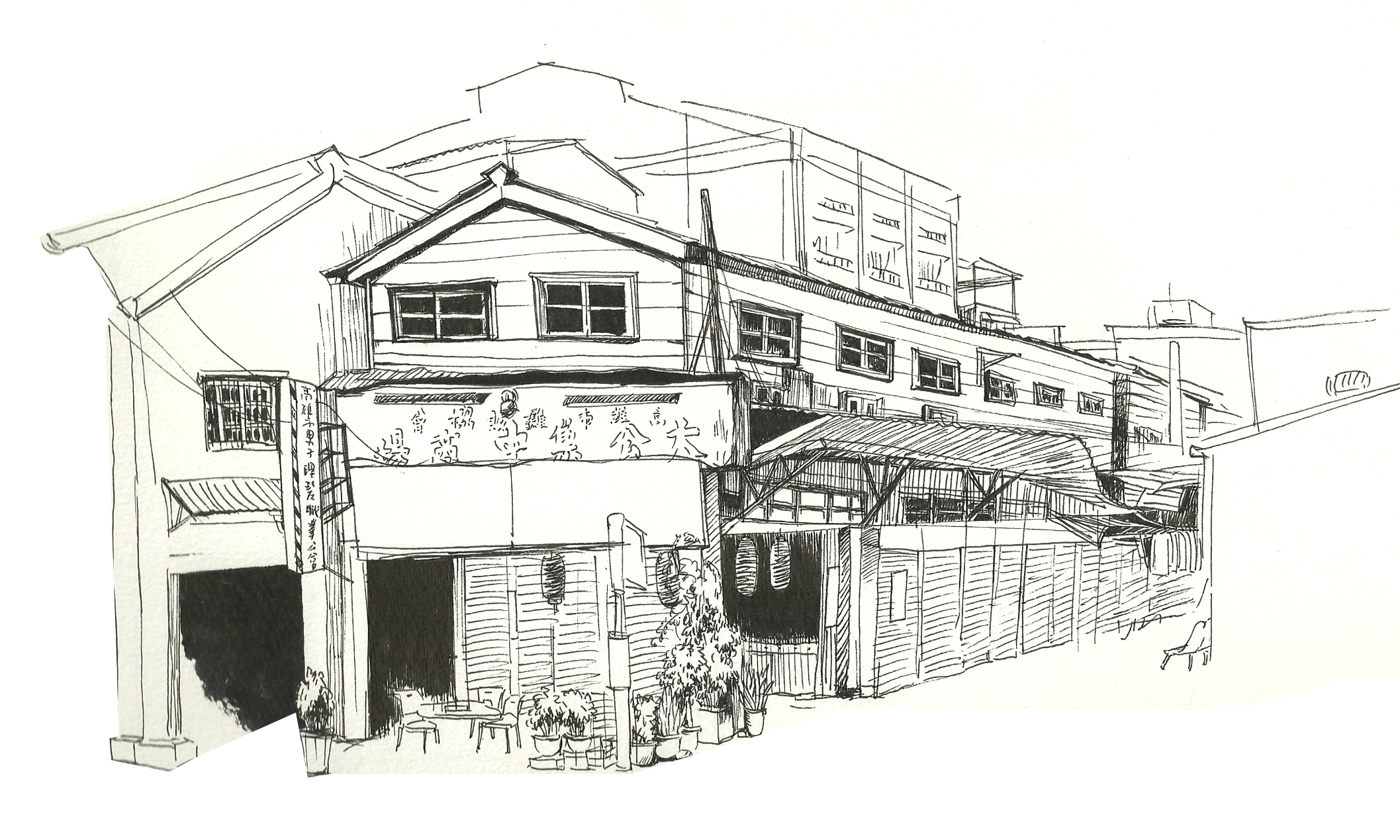

本圖的創作者為李怡志,參酌該地點之歷史照片,以寫實的素描手法繪製。