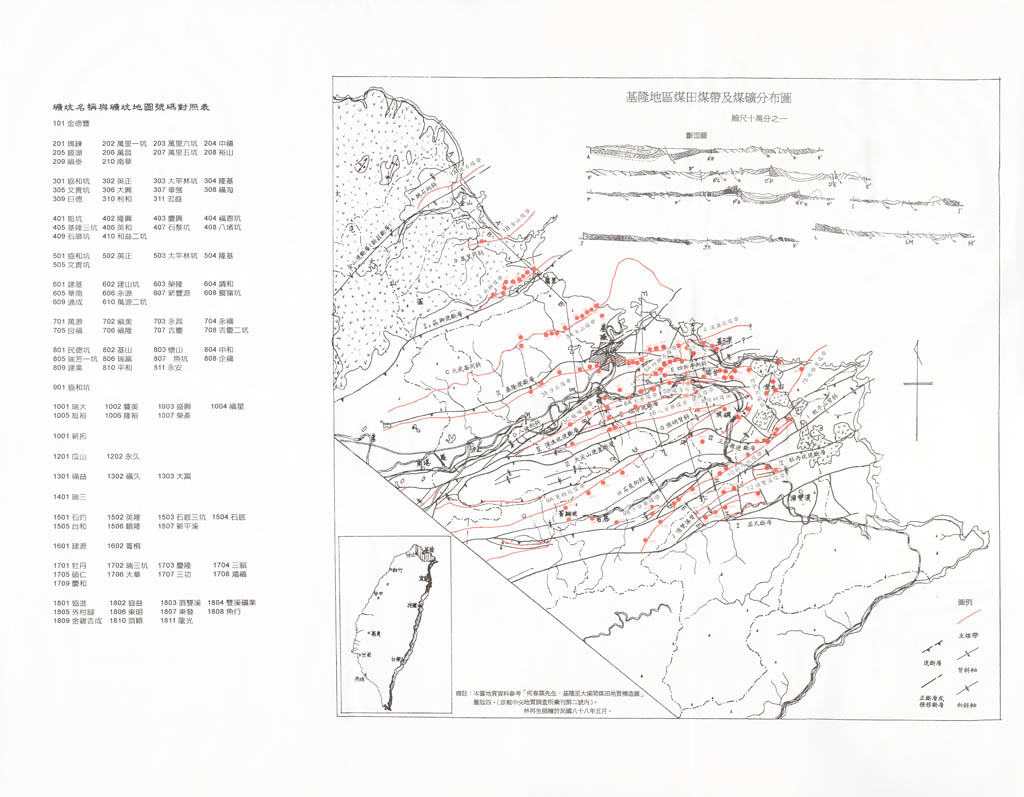

〈基隆地區煤田煤帶及煤礦分布圖〉,於1999年(民國88年)5月繪製,此圖地質資料參考何春蓀〈基隆至大溪間煤田地質構造圖〉,由林再生所描繪。比例尺1/100,000,附上斷面圖(地形剖面圖)、指北標註、圖例、礦坑名稱與礦坑地圖號碼對照表等。

配合臺灣北部採礦史實,將以往與基隆相同行政區域的地帶,例如瑞芳、金瓜石、侯硐、石底、金山等礦脈,列入分布圖中。透過圖例的主煤帶、背斜軸、向斜軸、逆斷層、正斷層或橫移斷層所示,也能對於其範圍內的地質概況,有初步認識。

中新世地層沈積於臺灣中央山脈以西的新第三紀地槽中,而基隆地區,位於此地槽中的最北部,也是該地層分布面積最廣的地帶,故含煤地層發達,成為全臺主要產煤地區。基隆地區的煤田,約由10個煤田、17個煤帶而成。

其中有9個煤帶,可延伸至海邊,進入海底,構成臺灣北部沿海的重要煤田;瑪鍊、木山澳、深澳山腳、庚仔寮灣等地曾有海底採煤活動,而以瑪鍊、建基煤礦為最為成功的例子。建基煤礦創造臺灣最遠距離、最深的海底採煤,並造就在20年中生產300萬噸的生產紀錄。