誠福繡莊的前身為「百祿繡莊」,於民國36年(1947)創立,最早由嚴訓祥(1932-2019)先行來臺,隨後姑丈陳其華、胞弟嚴訓祺也跟著來臺,家族人遂一起創業,後來再改名為「百祿福繡莊」。家族祖籍為中國福州林森縣楊厝前,日治時期嚴訓祥的祖父與父親嚴依福在福州就從事繡莊生意,常往來於福建與臺灣之間,從事毛巾、白布、繡線、金蔥線的買賣生意,當時在臺南從事刺繡這一項技藝的人士不多。民國50年(1961)家族分家,各自獨立,最後改名為誠福繡莊。現任負責人為來臺第二代嚴東誠(1960-)。

刺繡是嚴家在中國福州的家傳事業,除嚴訓祥外,另有族人嚴梅波來臺南開業,另,同福州籍的鄭則錡、王依春等藝師也紛紛來臺南開設繡莊,各自傳授自己的徒弟,其中嚴家的藝師占了大多數。

由於民權路位於市區中心,鄰近十字大街,附近公署、寺廟宮壇非常多,宗教信仰非常昌盛,是府城非常熱鬧的地方,因此許多中國師傅紛紛選擇來臺南開店,整條街發展成為粧佛、佛具、刺繡、金香、禮品等產業為主的聚集地。

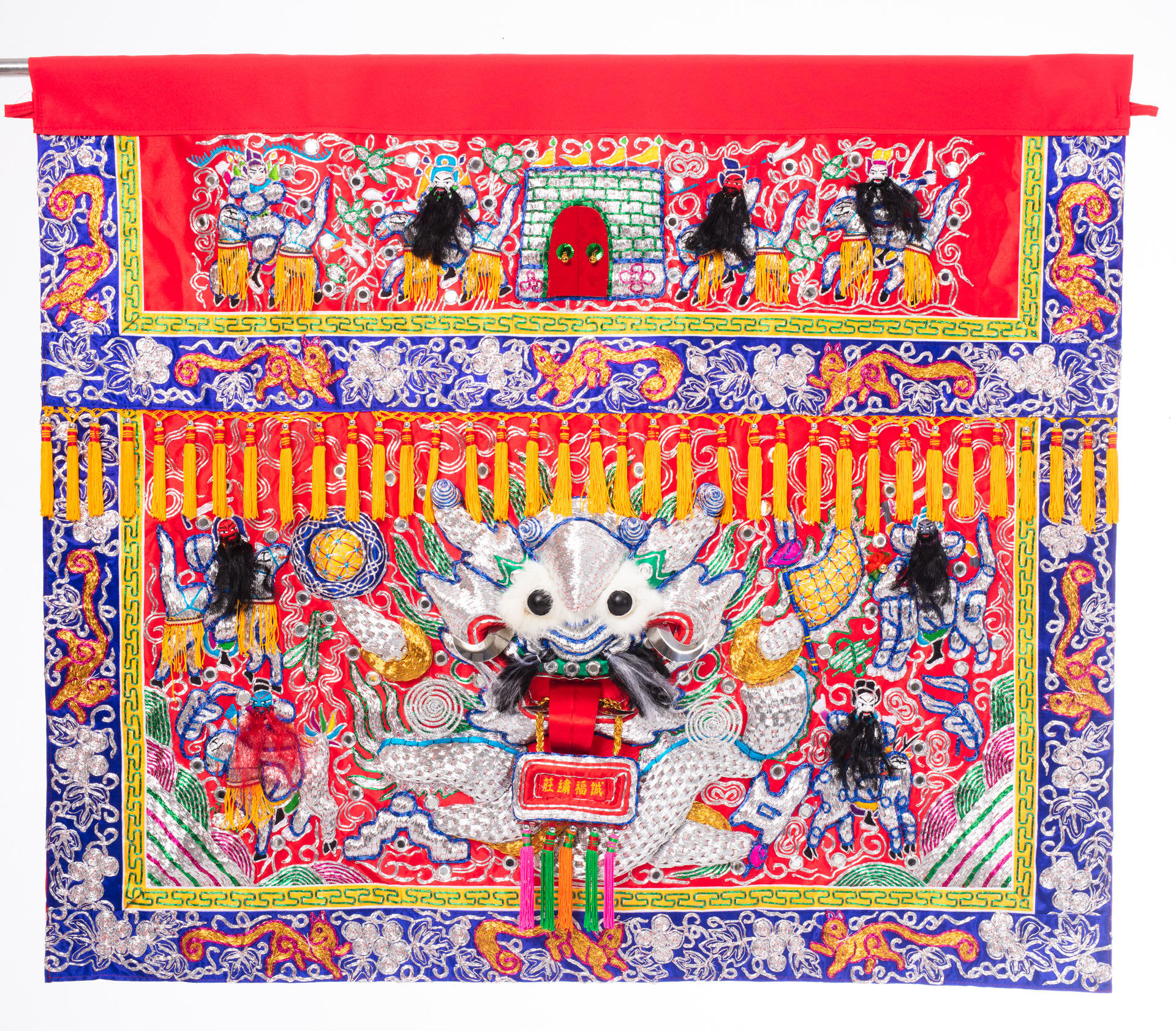

誠福繡莊對於刺繡的物件設計非常講究,擅長人物的造型,早期都會禮請彩繪師陳玉峰、潘麗水畫稿,字體請書法家朱玖瑩寫字。在民國50-70年代,是刺繡業鼎盛期,此時臺灣經濟起飛,國民所得逐漸增加,宮廟建築開始翻新,繡服的訂單也大幅成長,店內擁有超過十位工人同時在工作。然當時臺灣工資逐漸上漲,產品價格也逐漸調高,加之民國76年(1987)開放中國大陸兩岸探親後,大陸繡品以低價優勢崛起,衝擊到臺灣消費市場,傳統刺繡業受到嚴厲的衝擊與挑戰,業績也一落千丈,誠福只好轉型以客製化為主、走精緻化路線。

2015年嚴訓祥繡黼傳統技藝獲臺南市政府登錄為傳統藝術「繡黼」保存者,為戰後來臺第一代師傅,亦為臺南繡莊界輩分最高藝師,熟知宗教刺繡工序與「形、體、色」之設計原則,從打版設計、畫稿、鋪棉塑型、女紅刺繡、金蔥勾勒,到整理收尾、開面、結裡(內裡+外繡結合裁減),全程皆能製作,技藝生命史反映了府城刺繡工藝之變遷,作品散見臺南府城大廟興濟宮、南廠保安宮、良皇宮、元和宮、下營北極殿及其各角頭廟。

跳到主要內容區塊

:::

誠福繡莊

基本資訊

- 原始資料連結

- 資料來源

- 主題分類

- 建檔單位

- 所在地-地址臺南市中西區民權路二段37號

- 可容納人數10

- 免費進場是

- 所在地-緯度22.993995

- 所在地-經度120.205757

- 是否開放否

- 開放時間說明全年無休

- 電話06-223-6352

- 時間分期1947

- 交通方式機車、汽車、公車

- 撰寫者謝奇峰

- detailPage.fieldLabel.Culture_Place.placesdetailPage.fieldLabel.Culture_Place.places_lat22.993995detailPage.fieldLabel.Culture_Place.places_lng120.205757detailPage.fieldLabel.Culture_Place.places_city臺南市detailPage.fieldLabel.Culture_Place.places_dist中西區detailPage.fieldLabel.Culture_Place.places_address民權路二段37號

- 地圖

本網站使用Cookies收集資料用於量化統計與分析,以進行服務品質之改善。請點選"接受",若未做任何選擇,或將本視窗關閉,本站預設選擇拒絕。進一步Cookies資料之處理,請參閱本站之隱私權宣告。