明治31年(1898),時值太歲戊戌年,這一年的8月6日,有一颱風通過台灣北部的洋面,引進強烈的西南氣流,造成中部台灣大降雨,引發濁水溪兩岸嚴重水災,史稱「戊戌水災」。

戊戌水災使得在日本領台後就已戶口蕭條,市況衰颯的麥寮市街更形雪上加霜,本地的信仰中心麥寮拱範宮護室也遭洪水吞噬,廟內多處毀壞。

直到明治39年 (1906)始有地方仕紳林仁池出面邀請海豐堡和布嶼堡的耆老共聚,商討重修拱範宮事宜,與會者皆表贊同,林仁慈遂與林炮、蔡純、林清池等人聯名向台灣總督府申請許可,開始動工修廟。

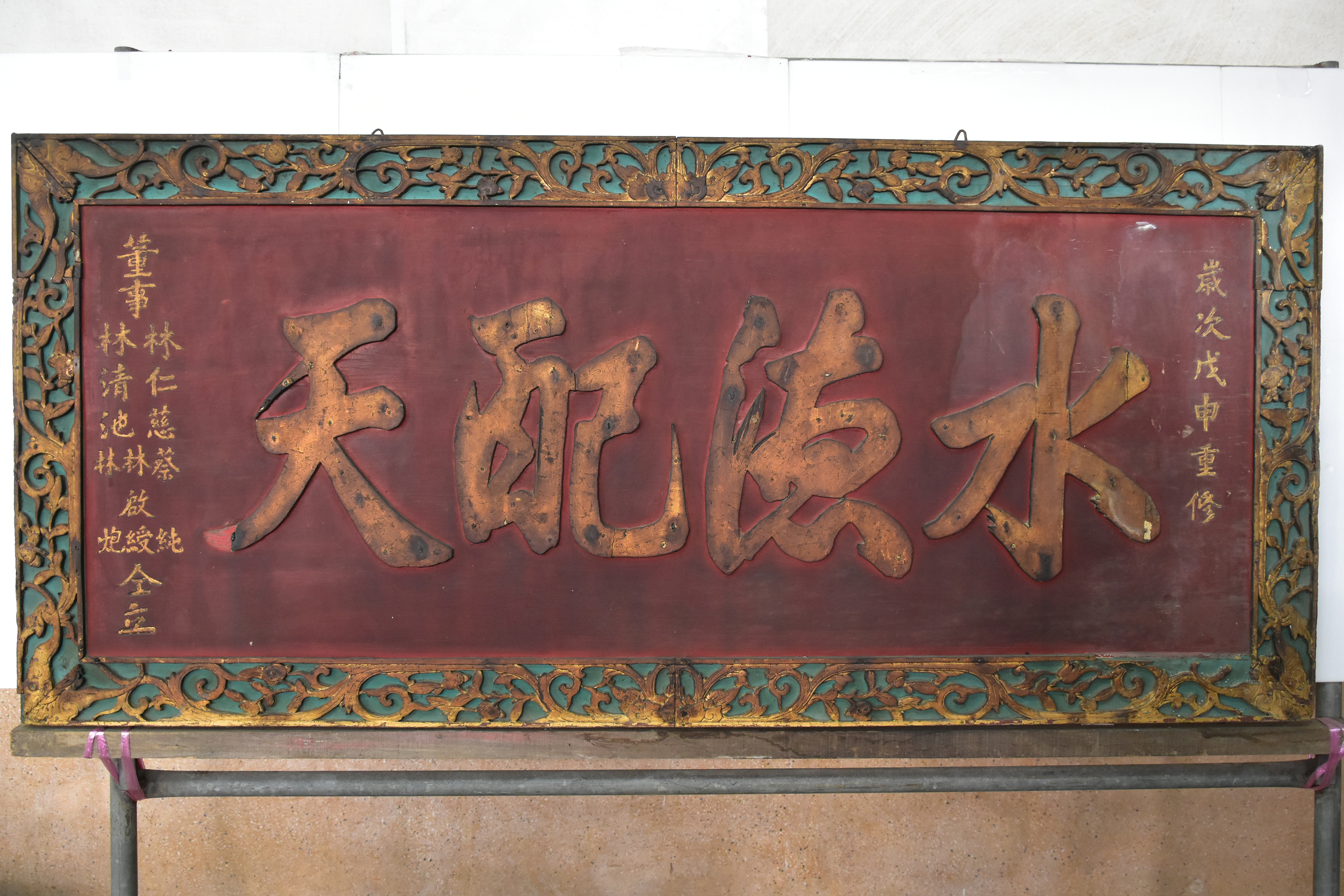

眾人唯恐募款困難,公議將拱範宮旁的「彰德文祠」拆除,原五文昌帝君神像移入拱範宮左護室,文祠舊石材則用來增填地基三尺,並增建右護室。此次重修,從明治39年(1906)農曆3月23日興工,至明治41年(1908)乃告完成。落成之後,董事林仁慈、林炮、林啟綬、林清池、蔡純等人共同獻立「水德配天」匾額作為紀念,匾詞盛讚水神媽祖於百姓的恩澤與天齊高。