民國95年(2006),桃園眷村在眷村改建的政策下幾乎悉遭拆除,有鑑於此,當時的桃園縣政府文化局即依「傳統聚落調查建檔計畫」進行中壢龍岡地區眷村調查,搶救文化記憶,並以之於民國98年(2009)編輯、出版了《一探桃園縣眷村文化與空間肌理》一書,此文即為當時的記錄。

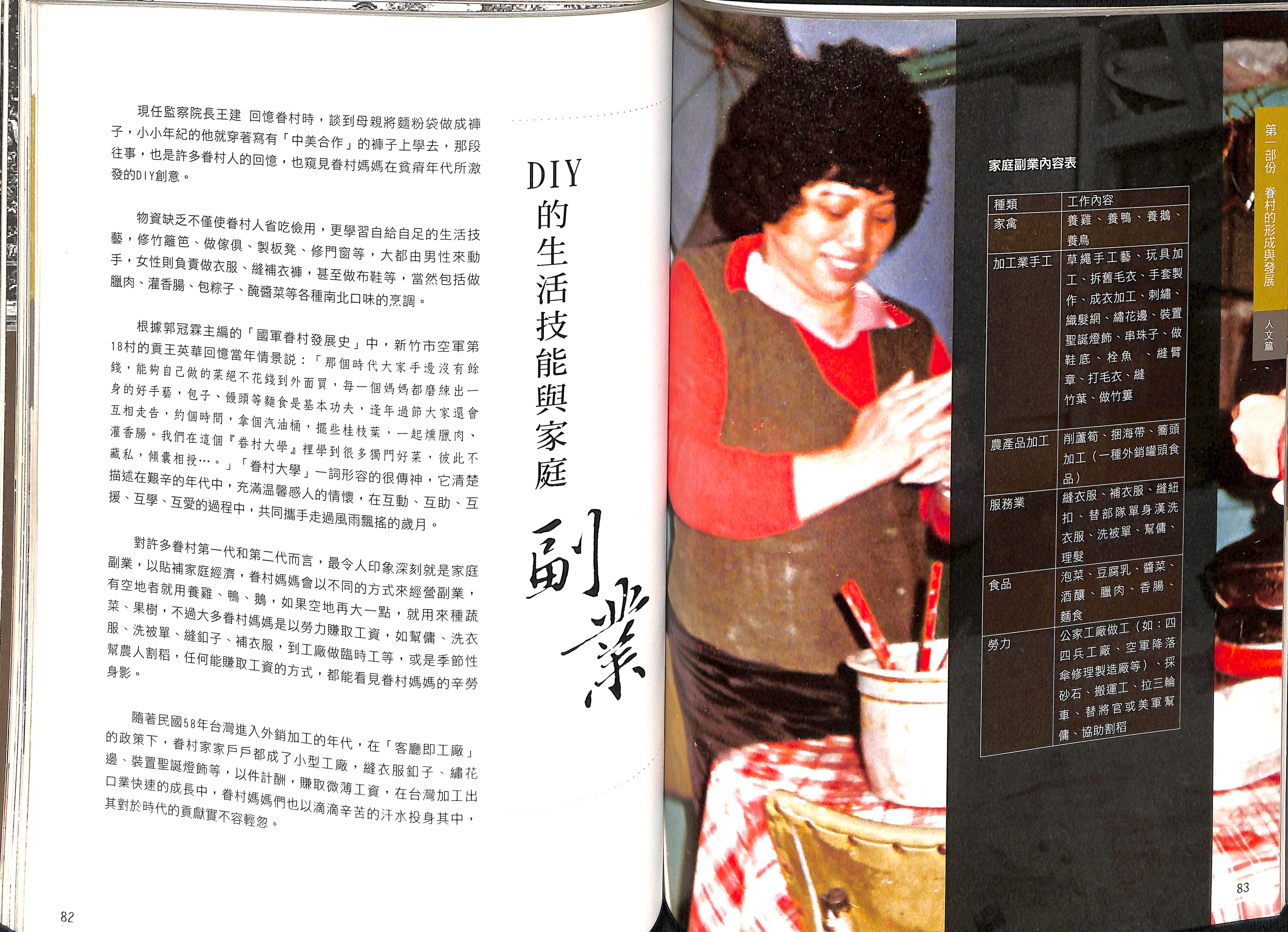

早年眷村由於物資缺乏,往往省吃儉用,更學習自給自足的生活技藝,男性負責修竹籬笆、作家具、製板凳、修門窗,女性則負責作衣服、縫補衣褲、作布鞋,當然還有橫跨大江南北口味的各式眷村佳餚等,其中,印製著「中美合作」的麵粉袋所製成的衣褲不僅是眷村媽媽的DIY創意,也是許多眷村孩子的共同回憶。另外,家庭副業是許多眷村第一代和第二代印象深刻的回憶,由於軍餉微薄,這些副業就成了補貼家用的最大來源,如養家禽家畜、種菜、幫傭、洗衣、當臨時工,而在民國58年(1969)進入外銷加工的年代,在「客廳即工廠」的政策下,眷村的家家戶戶都成了小工廠,除了賺進生活開銷,也為當時臺灣總體的經濟盡了很大的一份心力。