早年清領時期的水利設施多數為私人興築,水圳引取主要仰賴人力或獸力。到了日治時期鑒於水利設施攸關日常生活灌溉、飲用、發電等多方面需求,所以在明治34年(1901)由總督府頒布《臺灣公共埤圳規則》,將較具規模且涉公共利益的埤圳指定為公共埤圳。自此公共制度延續迄今。

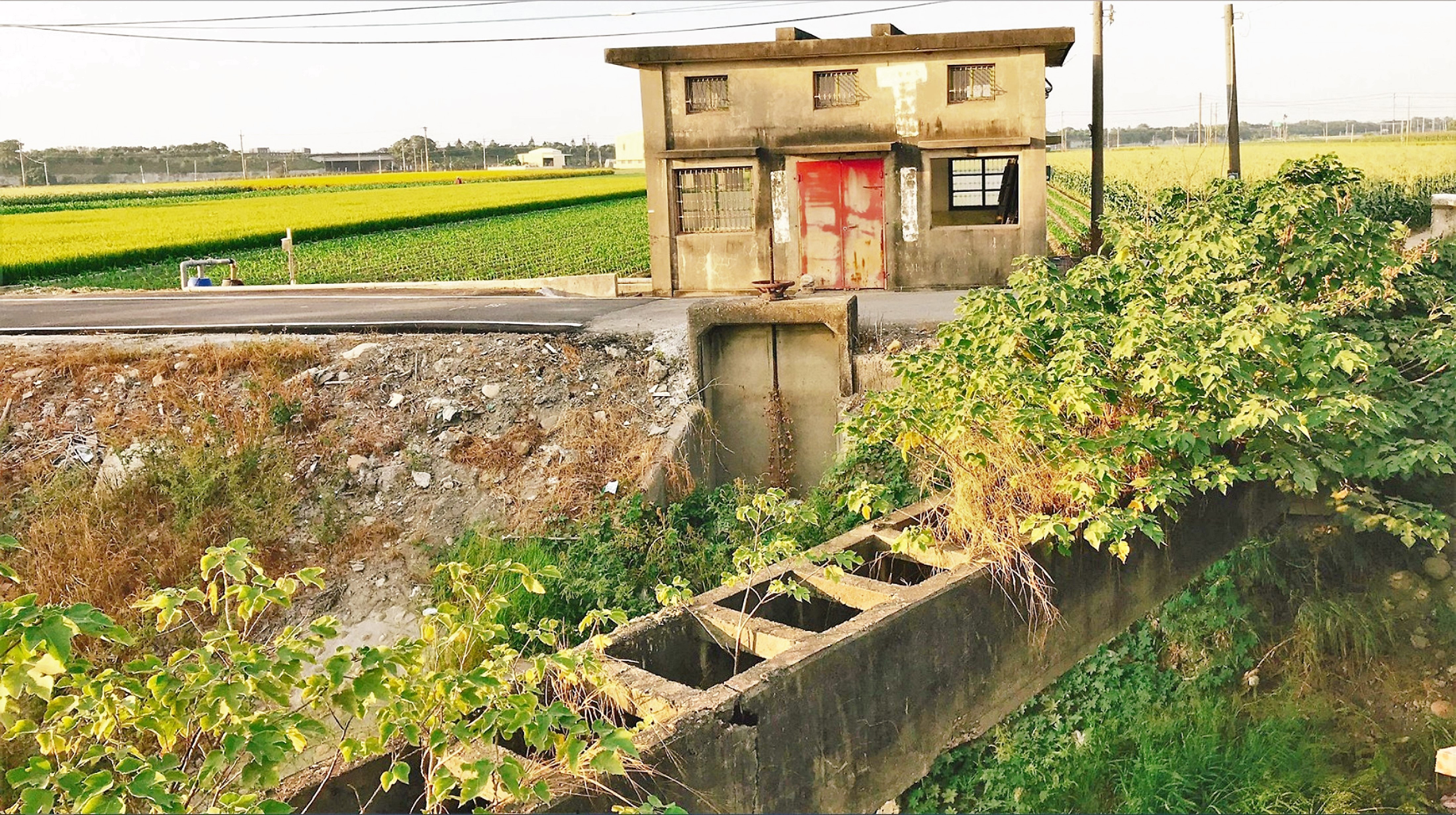

雲林縣境內隨著嘉南大圳和新虎尾溪別線的興築,以及陸續整併修築清領時期的水利埤圳,系統日漸完善。為達到順利供水灌溉之用,日本在水圳流經之地興建「監視所」和「機電室」。多數的機電室為柴油引擎發電機,發電提供該座建物或周圍聚落輸送埤圳內部水資源之用。爾後則有像林內鄉烏塗村「川流式水力發電」的設施。

水利灌溉對於雲林各聚落相當重要。在山地丘陵區多數僅需圳渠相互連通,倘若進入平原地區,像虎尾、土庫等地,「機電室」更顯重要。根據水利會退休的耆老們表示,雖然初期都是柴油機電設施,但到了大正、昭和年間,許多圳道沿線的監視所、機電室已是水力發電據點,並且供應周邊聚落之用。可惜現今這些設施多數遭到廢棄與拆除。