新樂軒為新竹「五軒一社」中能與同樂軒分庭抗禮的對手,因其組成人員多為北門仕紳商家階層,又被稱為「紳士軒」,也因為北門商家的財力挹注,乃五軒一社中財力最雄厚者,過去在各種子弟團拚場的場合上,以北門新樂軒為首,聯合和樂軒、集樂社,對抗以南門同樂軒為首的同文軒、振樂軒,由此「南北爭鋒」所帶動出的華麗競技,實為竹塹子弟團一大特色。

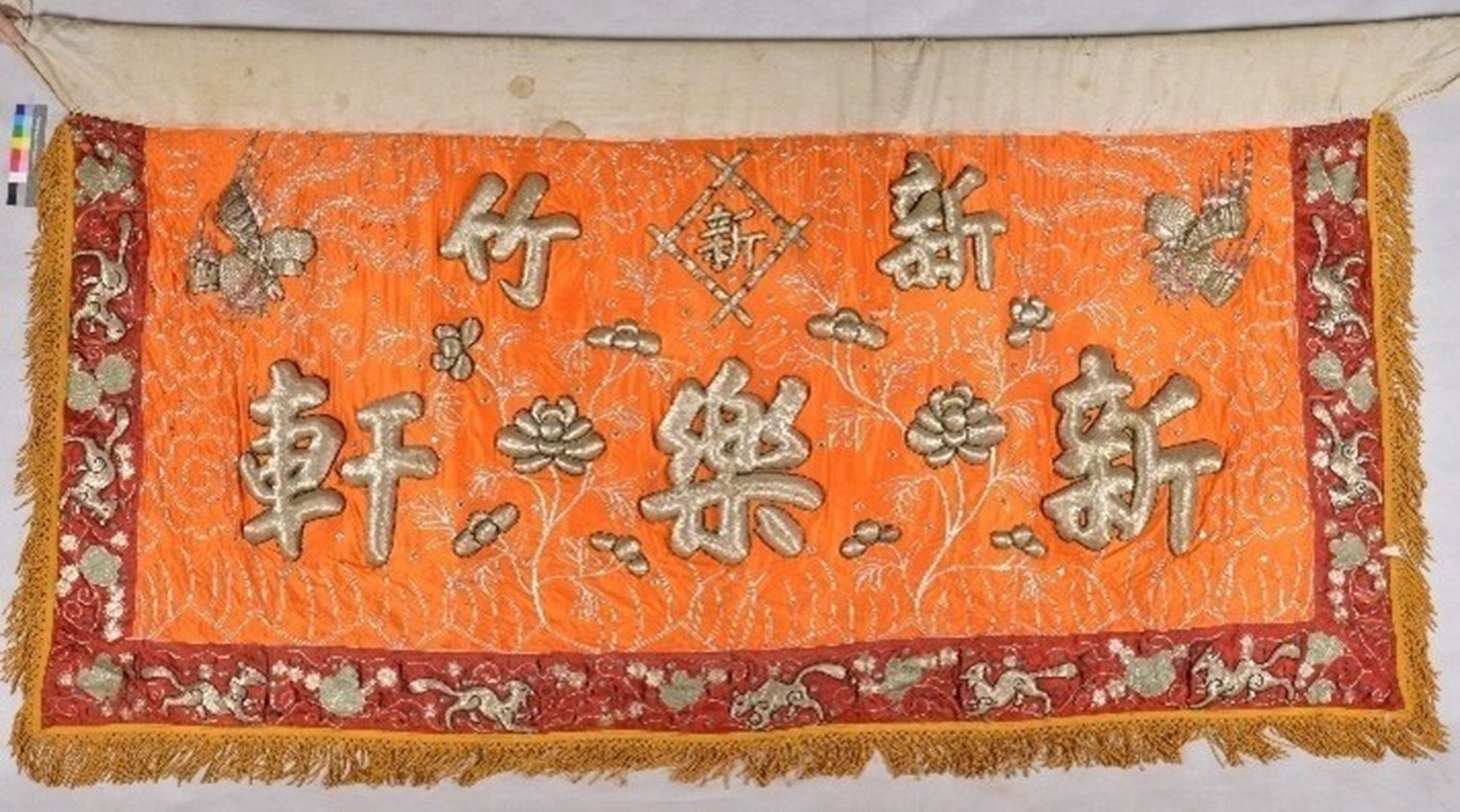

新樂軒有創立於清咸豐、光緒末年等說法,而據新樂軒1948年所拍攝的老照片顯示,其建軒年代當時認定為明治四十一年(1908),與文獻所論及之新樂軒創建於清末民初相去不遠。新樂軒在日治興盛發展時期主要的主導者為蕭清乞與柳應科,兩者皆為其時竹塹北管界著名的「子弟先生」,因此新樂軒的演出實力亦是不同凡響。新樂軒組織與活動實力不遜於同樂軒,且財力雄厚,所置辦的行頭傢私亦是極盡所能地講究,在日治時期便已素有名聲,其留存至今的文物亦是數量眾多,種類完整,保存良好。

新樂軒據點多經變遷,至少曾有5處:初設於江山街聖媽廟(江山街57號),中間至少搬遷過5處地點,多鄰近北門街、長和宮一帶,民國80年代後設址處即為北門長和宮,可見其與北門地區之深厚連結。

日治初期由於台灣工商業逐漸發展興盛,民間充滿活力,竹塹北管戲曲活動盛極一時。雖然其後隨著中日戰爭的開打而來的「皇民化」與「禁鼓樂」政策,使得北管子弟團的活動沉寂了一段時間,但隨著二次大戰的結束,新竹市內各個子弟團亦恢復了從前的熱絡。但到了民國五十年代,隨著電視普及,大眾媒體的興起,傳統民間戲曲皆受到嚴重的影響而趨於衰退;新樂軒亦於1981年起停止演出。直到1991年,「新竹市新樂軒北管促進會」登記申請立案,新樂軒才又重新開始演出。除了公演,新樂軒亦於1996年在新竹市立文化中心展出了風帆旗、鼓架、彩牌、鑼桿、戲服道具等各式文物,展現新樂軒延續傳統文化的努力。