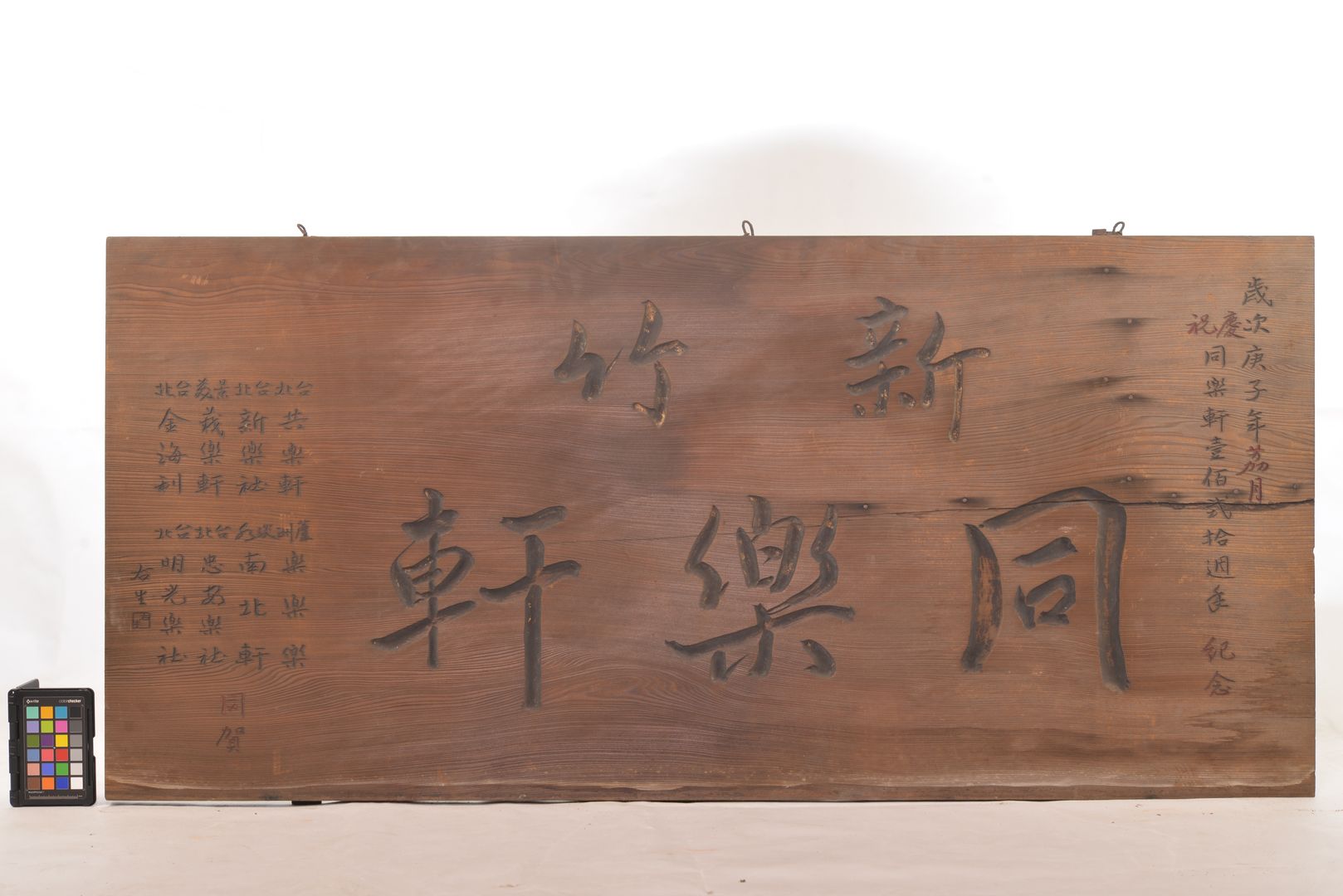

「同樂軒」創立的確切時間點有兩種說法:一說為咸豐同治年間,一說為道光年間,創立的成員最初以衙役為主要人員,日治時期則逐漸以城隍廟一帶從事各種勞役的民眾為主,在五軒一社中成立最早。若根據同樂軒現存幾方匾額與臺灣各地北管軒社流傳發展來看,同樂軒約創立於清代中晚期。

日治初期由於台灣工商業逐漸發展興盛,民間充滿活力,各地宗教祭典頻繁,迎神賽會之類活動普遍;加以各種節日與慶祝活動時來自官方的邀約表演,子弟團的活動可說十分頻繁,其中尤以遶境慶典之熱鬧盛大為甚,竹塹北管戲曲活動之蓬勃發展,可謂盛極一時。從《臺灣日日新報》的報導中可知,日治時期同樂軒活動地點練習或演出於東門嶽帝廟,可知清治時期同樂軒活動地點在案牘祠,在日治時期則遲至明治四十四年(1911)已改至東門的東嶽廟(俗稱地藏庵,今東寧宮)練習;而據大正十五年(1926)的報導,以「南門同樂軒」稱之,可知此時期同樂軒已改至南門一帶活動。

同樂軒組織龐大,在中日戰爭(1937)前便分出「同樂軒一組」、「同樂軒二組」、「同樂軒三組」。原同樂軒一般便稱為「老同樂」,「老同樂」內部又按輩分分為「老祖」、「青年組」,但此僅為內部分類,而同樂軒三組乃係之後正式獨立另組新團。同樂軒所在軒館位於南區勝利路154 號(南門派出所斜對面),「同樂軒一組」現已無相關人員資料佐證其發展情形,「同樂軒二組」現亦已散館,然現存文物資料較多,過去活動根據地為同樂軒軒館斜對面的安南宮趙大人廟。在民國五十年(1961)左右,「同樂軒三組」改為「三樂軒」存在至今,一直設館址於竹蓮寺。

除了新竹市本地的活動外,同樂軒亦時常赴外地演出活動,從日治時期起就與其他縣市軒社、宮廟往來交流頻繁。戰後此種交流仍持續至民國六十年代,在同樂軒於民國七十年代後逐漸散館停止活動之前,且其活動演出多組織龐大、頗具規模。同樂軒赴外地之演出活動多與宗教活動、祭典相關,在新竹本地則會參與官方邀約的活動,因子弟戲頗能匯聚人潮,日治時期竹塹的子弟團經常應邀參與官方活動,故日治時期報刊中,如天皇的天長節、御大典、銀婚式,或者神社祭、始政紀念日、水道興工日、新竹市場落成等各種節日與慶祝活動,皆有子弟團參與之報導。

竹塹子弟團在進入戰後民國時期亦持續參與各種官方邀約活動,如在新竹市各界慶祝升格省轄市的活動中,新竹市各廟宇及軒社皆有參與遊行。可見從日治時期到民國七十年代北管戲曲逐漸式微之前,竹塹的北管子弟團在不同時期的各式官方、民間活動中皆熱中參與、具不可或缺的一席之地。