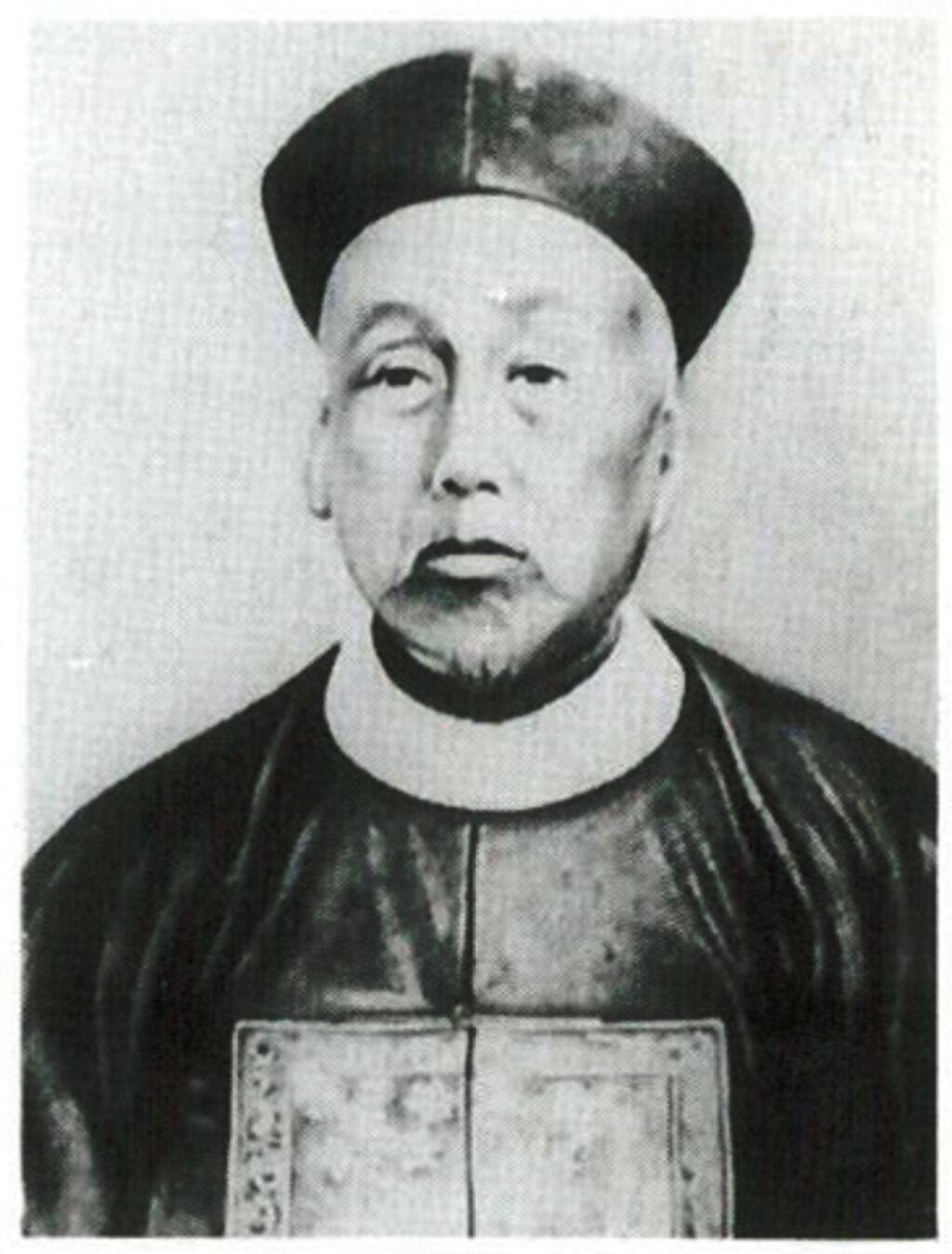

李種玉號田生,字稼農,生於清咸豐6年(1856),是三重區最早期的一位文人,他曾為清光緒20年(1894)甲午歲貢生,選入台灣布政使司為官,他遲至25歲歲才考上秀才,進入縣庠為庠生。由於歲考成績優異,由附生升為增生,再由附生身為增生,再由增生補為廩生,開始領取公費,十年後終於出貢而就官職,惜未滿周年台灣就割讓給日本,日本政府據台之初,極力安撫前清秀才以上之賢紳,先派李種玉為為台北保良局幫辦,後再升派為三重埔保良局局長,後來去官從教,倒也怡然自得。在台北師範學校教漢文,共教了24年,造就不少人才,屆齡退休後,成為三重、蘆洲、新莊地區之賢耆,舉凡許多廟宇碑文、沿革楹聯、皆出自李種玉之手筆,81歲冬天所書之聯為李種玉之最後墨寶,「新築書齋壁未乾,馬蹄催我上長安,少時只道為官好,老到方知行路難,千里江山千里恨,一番風雨一番寒,何如靜坐幽窗下,翠竹蒼梧仔細看」,李種玉40歲才出貢,卻只當了一年官,後棄官就學,他享壽87歲。他曾在先嗇宮撰書楹聯兩對,為先嗇宮撰重建碑記一文。

三重市志記載:「李種玉祖先來自泉州,世代皆以務農為業,於清光緒17年(1891)參加台北府試,以第七名進入鄉校就讀,清光緒20年(1894)於院試中列選為優貢生,他經書善文,題寫楹聯尤工,現在台北很多大寺廟可看見李種玉的楹聯題識。在中日甲午戰方興之際,他東奔西走奔波出錢出力,直到台灣被割讓,因未能內渡到大陸,遂遷居到府城書院街,取名其居所「廣雅堂」,在此日人侵占台灣之際,他堂前書有二聯,表達其實無奈的心情:「浩劫餘清望,橫流尚老成,我痛橫流劫,誰憐大廈傾。」日據時代倡議抗日者風起雲湧,眾人推舉李種玉為臨時保甲局局長,其聲名對日人發生影響力,但在日本政府暴政下,任職數月後遂辭去,後來李種玉應台北師範學校之聘,任職該校漢文講授,蘊育學子甚眾,生活卻仍不如意,於是再次引退,從此寄情詩賦,不聞世間事,在他病篤之際,曾口占七絕一首云:「病中也自解傷春,尤憶當年走馬身,黯黯空城花草盡,哀笳吹起一街塵」,流露無限憫憐之情,李種玉擅寫書法,有趙松雪之風貌,詩文作品存世者不多,留一鱗半爪。