臺灣作為一個漢人的移民國度,新竹市一帶相較於其他地方開墾較晚,此地原屬道卡斯族竹塹社人的居住所在,漢人到此開墾,大抵開始於康熙四、五十年間,以王世傑為首的墾民引進農耕技術,耕種稻作,先以旱作為主,直到康熙57年(1718)糾集各佃開闢水圳(隆恩陂),遂促成竹塹地區的農墾進入到擴張階段。當水利設施逐步完善,墾地面積不斷擴大,自然人力需求孔殷,而人員的補充往往是來自同鄉或個人家族的移民。因此,族群或宗族的力量便成為移墾地區在社會、經濟發展上的重要支柱。當一個移民社會成形,從開荒拓墾到蔚成市集,進而發展街道組織與建構鄉里規約,最後官方軍事、行政體制進入,人民生活逐漸穩定固著,人群便有了「土著化」的現象。

以上發展過程中,有一個象徵性的指標,那就是「文治化」。當官方體制在此落實,然後開科取士,培養人材,參與地方事務,授予官職。而當「科舉」功名出現,代表的就是文治化的成果。尤其,對於投入開墾的家族言,取得「功名」代表的是除了因拓墾所獲經濟實力外,該家族在地方公共事務上也取得發言權,並扮演一定的角色。基於此,個別家族力量便開始向外連結,擴展成為「宗族」。一般而言,宗族的凝聚是來自於共同的家訓與規約,而更直接的約束力則是祭祀公業的組織,藉由經濟的統合,透過「祖先祭祀」以凝聚家族向心力,這可以說是一種「禮治化」的發展。

若從個案來看,新竹北門鄭氏家族是一個典型的例子,鄭家先是在乾隆39年(1774),由第三世國唐(1710-1785)與其弟國慶(1720-1781)攜子輩崇吉、崇和、崇封、崇科等,由金門渡越海峽來到後壠(今苗栗縣後龍鎮),其後於嘉慶11年(1801)因分類械鬥而北遷竹塹,聚居於北門。鄭家來臺後,如上所述移墾家族的進程一樣,先在後壠立足,拓墾經商,戮力有成。更有鄭崇和設塾教讀,督課子弟,競逐舉業,終至有清一代,族中以正途功名出身者便有22人。尤其道光3年(1823),其子鄭用錫以臺籍本地出身而登科進士,成為首位真正代表臺灣的進士。而當新竹鄭家在經濟產業具備規模、族中子弟開始躋身士林後,宗族的在地傳承問題也浮上檯面,是以當鄭用錫於嘉慶23年(1818)考取戊寅恩科福建鄉試舉人時,回程中特別至浯江、漳浦祖籍地,查考譜系,返竹後編撰遷浯以下族譜。同期間,族中各房也開始出資認股,而於道光初年成立「祭祀公業」,其後於浯江禮洋鄉創建宗祠(1830,後改為家廟),再於竹塹北門外水田街興建「鄭氏家廟」(1853)。如此,禮制完備,宗族世系,綿延不絕。以此而論,當鄭用錫於道光3年登科進士,可謂是其家族發展的鼎盛時期。

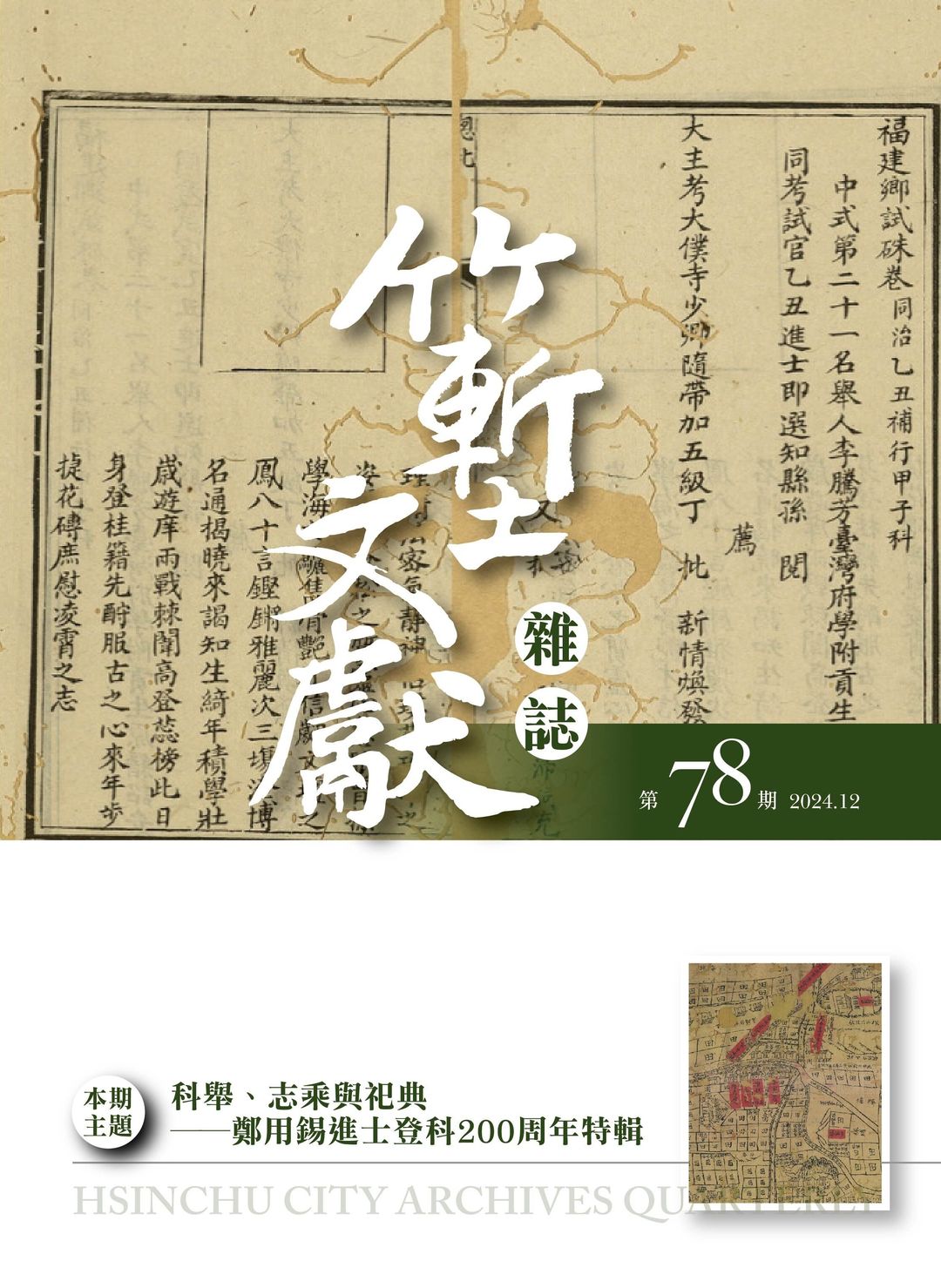

2023年是鄭用錫進士登科200周年,去年10月21日祭祀公業法人新竹市鄭振祖於於長和宮舉辦「讀書真種子──鄭用錫登科進士200周年學術研討會」,本期特以「科舉、志乘與祀典──鄭用錫進士登科200周年特輯」為主題,特邀收錄許雪姬教授當時於會議中發表的演講專論,以及蔡仁堅前市長發表的研究論文。又,本專輯另亦收錄鄭氏族人鄭昌錞理事長介紹鄭家祭祀公業的投稿文章。三篇大抵呼應上述所提有關移民社會發展與家族發展所共構的幾個核心議題。以下,簡介各篇重點。

第一篇許雪姬〈由「科舉移民」到「開臺進士」──鄭用錫等臺灣進士的科場之路〉,全文旨在討論清代科舉考試中進士一途的進程,包括考試過程、考取後出路等,唯命題焦點置於「開臺進士」鄭用錫身上,由此彰顯臺灣進士從早期「科舉移民」以至本地出現「開臺黃甲」之不易。又為說明鄭用錫取中進士過程的諸多細節,作者特別詳列其後中榜的臺籍進士以為對照,除作為補充外,也得以比較差異。行文主述三個重點:首先,在針對「科舉社群」及「科舉學」的界說中,特別點出「科舉社群」的研究相關資料,包括「同年錄/齒錄」、「硃卷」及書寫科舉的「詩作」與其他文獻;「科舉學」部分,提出「科舉弊案」、「科舉移民」、「科舉學額」、「另編字號的保障制度」、「科舉人物研究」、

「臺灣的武科舉」、「地方官與科舉考試」等幾項值得關注的議題。其次,在進到鄭用錫科舉進程:從秀才、舉人到成「開臺進士」時,不僅針對應考過程做了詳細鋪陳,同時也邊敘邊論,將科舉考試制度呈現於讀者眼前,以見此一路途之艱辛。最後,再就鄭用錫取得功名後的「候缺」與「任官」過程做一完整交代,說明進士及第後,仕途發展非如吾人所想像的「平步青雲」。同時,亦條列其餘臺籍進士任官情形,以資對照。

第二篇蔡仁堅〈開臺進士鄭用錫《淡水廳志稿》竹塹「山」的書寫──兼論《淡水廳志稿》之纂輯、隱逸、回歸及其影響〉,作者關注鄭用錫參與道光年間第一次纂修淡水廳地方志的相關事務及其成果,除鋪陳其修志的因緣與過程,標舉開臺進士參與地方修志的貢獻,由此亦可見其書寫家鄉的用心。此外,特就《淡水廳志稿》中選擇「山川」中的「山」系作為分析對象,從地理視角討論《志稿》對於淡水廳山系的首創書寫範式,不僅為道光版《福建通志》引用,同時也被同治10年陳培桂《淡水廳志》所承襲。全文論點有五:首先「淡廳修志因何難」,以同時間(雍正元年,1723)設治的彰化縣相較,《彰化縣志》刊刻於道光16年(1836),而《淡水廳志》卻到同治10年(1871)才出版。《縣志》出版距設治百一三年,而《廳志》更在其後三十五年,顯見修志之難。殊不知,與《彰化縣志》同時,原有《淡水廳志稿》為鄭用錫參與纂修者,卻未即時刊刻,輾轉流離,在完稿後百六十餘年(1834-1998)才完整面世,此又修志之另一難處。其二「開臺進士在地書寫家鄉」,特別點出臺灣地方志之修纂,建其事功者,大抵都有進士頭銜,例屬朝廷分發來臺之官員,唯獨鄭用錫是以進士身分參與方志纂修的第一位本籍仕紳。其三「維桑與梓,必恭敬止」,書寫鄭用錫承命修志,以其「臺灣土著成進士自余始」的自我貞定,承擔使命,釐定體例,考辨按語。儘管誌紀家鄉,其難其慎,但脈絡嚴謹,多所新意。而其四「辨山建城慎修志」、其五「江山此去留模範」,則特就《廳志稿》中有關淡水廳中「山系」之完整摹劃,分析《廳志稿》在此部分的開創之功,並作為同治年間陳培桂《淡水廳志》之依準。

第三篇鄭昌錞〈慎終追遠──淺談竹塹北門鄭氏家族的祭祀〉,本文主要介紹新竹北門鄭氏家族的祭祀公業組織與發展,並對於祭祀公業所主要承擔的家族祭祀事務有比較完整的說明。其中上元與冬至的祭典,是大家所熟知的,而冬至祭典依例每年都開放民眾參觀,它已是新竹人相當熟悉的地方文化傳承,也是臺灣僅存的少數家廟祀典之一,可說是一種非物質文化遺產。此外,文中特別介紹鄭家人的「清明掃墓」祭祀,唯清明掃墓事務,非屬祭祀公業權責,乃由各股自行負責,難有通例可循。作者以其所屬「祭祀公業法人新竹市鄭永承」,以及大房鄭用鍾一支脈來說明,足以窺見各家梗概。大抵鄭家人說鄭家事,由於親身見聞,甚而主其事,因此對於相關儀軌細節及祭品準備擺放均有完整交代,尤其因應時代變遷而在祭儀上的改變或調整,也補充說明原委。文末,再就其作為後代子孫的立場,藉由意見調查與訪談研究,尋思有關此一祭祀對於家族傳承發展的意義。

專題之外,本期另收三篇投稿論文,首先是陳中道生的〈由茶金連續劇探討彰化縣三山國王的信徒屬性〉。本文藉由電視劇《茶金》的拍攝場景:彰化縣永靖鄉「餘三館」,延伸出新竹縣北埔姜家故事卻在彰化縣永靖鄉「餘三館」取景的話題,來探討彰化縣三山國王信徒的族群屬性。按北埔姜家是客家人,而餘三館主人的先祖是來自廣東省饒平縣浮濱鎮的潮汕人。潮汕人是客家人嗎?作者透過此一提問,除以餘三館陳家族譜資料論證其主人非客家人之外,更從彰化的三山國王信仰進行考證,說明其信仰雖屬客家,但信徒非必然就是客家人,尤其以潮州人雖長期因三山國王之信仰而被指為福佬客,論者則藉由學者相關研究,嘗試指陳其說法可能之謬誤。

其次李維修〈竹塹海濱史料拾零──從「炮台腳庄」到十塊藔〉,該文透過《淡新檔案》光緒10年至19年的22513案〈謝媽愿呈控當地彭氏人等占界案〉纏訟事件的相關線索,探討發生於今南寮地區一個舊地名「炮台腳庄」的土地糾紛事件。唯此地名並未見於文獻紀錄,本文特藉由《淡新檔案》案卷內容、契字與圖說等之比對,釐清「十塊藔」與「炮臺腳」的淵源。並進一步整合相關資訊,繪製新圖,標示地景、地貌與聚落間的關係。另就案件本身言,作者試圖描繪乾隆末葉以降「十塊藔」聚落的形成,以及部分地區因缺水而造成開發較晚所產生的糾紛,並就其前因後果推斷當時地方官斷案的可能依準。

第三篇同為李維修的〈「發達之路」的背後──許延壽與「許練記」商行之二三事〉。作者在《新竹市志.人物志》「許延壽」傳記的基礎上,透過《總督府公文類纂》、《黃旺成日記》與《臺灣日日新報》中所得資料,補充了日治時期新竹工商聞人許延壽家庭與事業的部分空白,並藉由史料背後的線索,試圖挖掘許氏一生經商、從政路程中,有關的時空背景與人際網絡。在經商方面,探討許氏經營石油製品販賣事業的發跡與發展,從而成為殷實商戶的過程;政治方面,則是分析一位原本保守不顯露的篤實商人,後期卻嶄露頭角,積極參政,獲選州會議員,戰爭期更扮演「銃後」的重要角色,當其自詡「成為本島民敕第一人」的同時,背後是否有不為人知的壓力?論者嘗試於不同文獻史料的蛛絲馬跡中,為其一一述說,呈顯其應世之道。

詹雅能