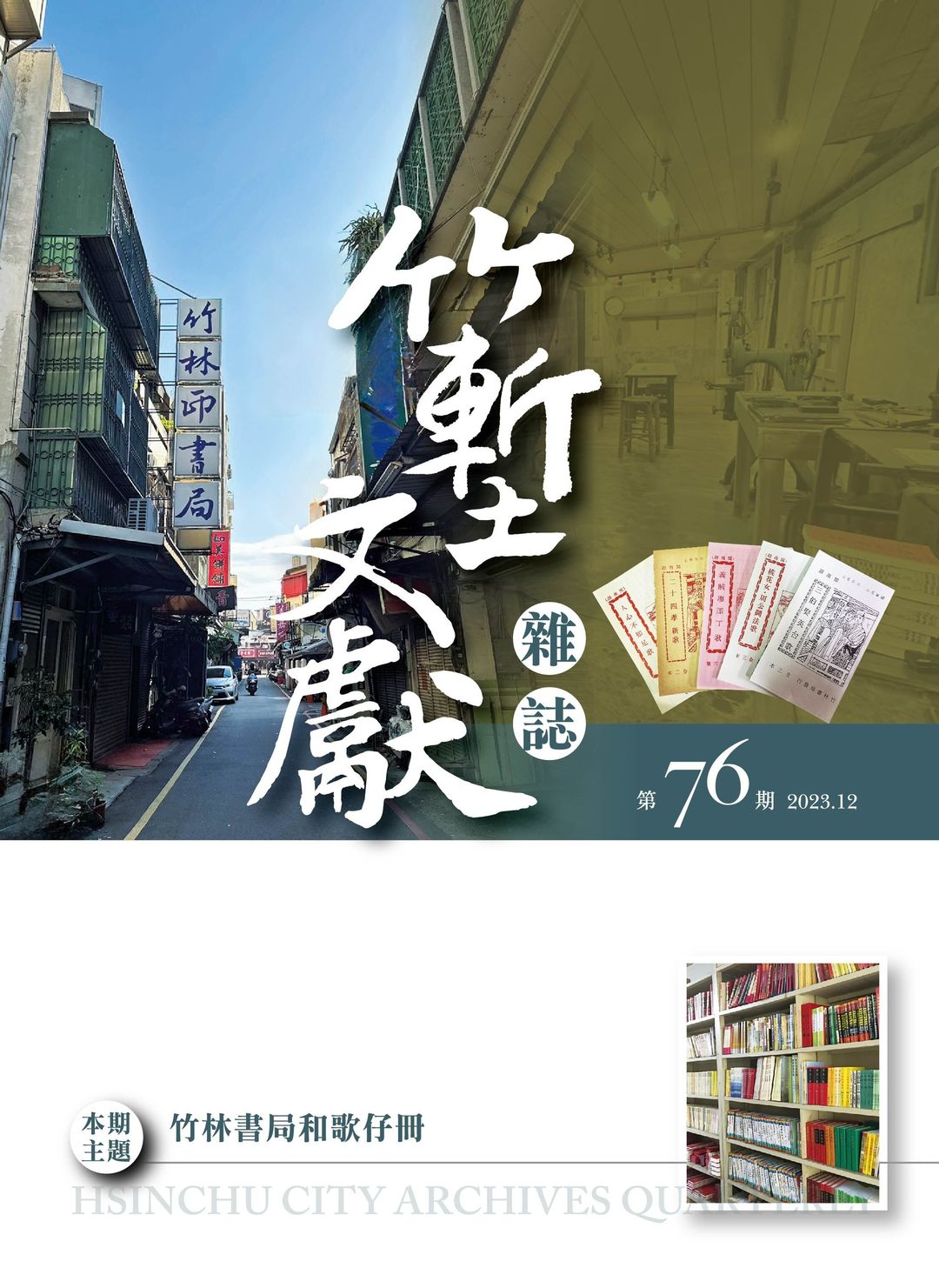

任何了解臺灣歌仔冊的人,在今日都會視新竹「竹林印書局」為神聖所在,因為這裡是目前全臺唯一還在印行歌仔冊的店家。關於竹林印書局的歷史,據報載,創辦人是林有來先生,出生於1903年,最初乃在城隍廟擺攤販售簡易印製的歌本,因居住長安街上,故也在鄰近的新舞台、新世界戲院門口販售歌本,生意規模逐漸擴大。到了戰後,便正式申請出版執照,於1946年開設「竹林書局」,改採店面門市行銷,其中還不乏林氏自己的創作,同時也出版「山、理、命、卜」及三字經、幼學瓊林等古文化書籍;難得的是,發行趨向迄今維持不變。正因為如此背景,過往學界對於「竹林印書局」頗多關注,而其中一個重要焦點自然落在林有來先生身上。有鑑於「竹林印書局」在當今文化傳承的重要性,以及其長期印製的歌仔冊,不僅數量可觀,且內容豐富,堪稱民間文學研究寶庫;再加上,印書局第二任營業者吳照美女士,從原任書局

經理的丈夫林秋男先生1971年因瓦斯中毒意外身亡,而接替協助店內事務,到公公1984年去世後掌管全店工作,已接手四十年,其角色值得肯定,故特策劃「竹林印書局與歌仔冊」專輯進行徵稿。來稿業經審查通過後,共計刊出六篇文章,茲分述各篇要點如下。

首先,林裘雅〈竹林書局現任老闆吳照美女士訪談〉,全文以帶有感性的散文筆法,將吳女士年輕至老,從嫁入林家到成為書局老闆的生命歷程,娓娓道來。這份訪談紀錄,不僅存錄吳女士在印書局的奮鬥身影,而且披露當年店內業務曾從臺灣擴及香港、泰國、新加坡、馬來西亞等地的訊息,對於研究歌仔冊的跨域傳播和書局海外營運拓展狀態,必然有所助益。而在針對現任營業者的訪談稿之後,則是四篇以歌仔冊為探討對象的學術論文,所論文本不一,各有所得。蔡孟融〈探測「反共」的邊界:《鄭國姓開臺灣歌》歷史敘事的演化〉,他好奇冷戰時期歌仔冊的面貌,因此注意起《鄭國姓開臺灣歌》,最早版本係1955年由竹林書局出版者。而在細心比對之後,發現應經過至少兩次的改寫歷程,且增添不少「反共復國」的八股字句,從中可以一窺民間文學主動或被動應和官方意識形態的要求痕跡,精采提供了歌仔冊亦曾經參與反共文學的側面。周子謙〈官方論述下的民間文學與「國民性」塑造——兼論五〇年代歌仔冊查禁一事〉,他將「歌仔冊」放置在臺灣政治脈絡中進行討論,這主要緣於竹林印書局印行的歌仔冊曾有多次被查禁的紀錄。但究竟為何會被查禁呢?尤其原因「內容荒謬」要如何解釋?文中抽絲剝繭,層層遞進,清晰闡述了查禁系統與民間文學的歷史脈絡關係,最終指出「查禁制度」的出現,起初側重對民眾啟蒙的道德性訓練與規範,到了國民政府遷臺之後的審查方針,則是朝向「民族國家」概念中融合道德性與政治性的制式與規範,結論具有說服力。至於杜姁芸〈從媒妁之言到自由戀愛:竹林書局《陳三五娘歌》的文本改寫與戀愛觀思考〉,則是挑選頗受大眾喜愛的《陳三五娘歌》為考察素材,因為歷來發行和改寫不少,故此處聚焦於竹林書局版本的改寫情形,並以戰前即已存在的黃塗本《陳三五娘歌》作為參照比較對象。而除了文獻研究的用心比對外,亦注意二者敘事策略對於性別角色描摹的差異,以及其中愛情觀的變化,並由此細膩看到同題歌仔冊內容在戰後改寫的文化意義。又,許慧蘭〈「听」歌仔冊「廣」話:從竹林書局歌仔冊看歌仔冊的台灣化現象〉,此文不同前面三篇著重文本分析的研究路徑,而從「聲音的文學」觀點剖析歌仔冊的用字,以及箇中出現的臺灣本土化的發展樣貌,行文包括三個面向:1.分類舉例說明歌仔冊的「音字」;2.觀察竹林書局改編印行他版歌仔冊的方式;3.提出歌仔冊臺灣化的幾個特點。大抵條理分明,能引領大家更加留意歌仔冊本身的讀音、寫法,裨益體會唸歌效果。

最後,在多篇學術論述之後,則以林裘雅〈有關竹林印書局歌仔冊現存公立單位典藏概況與自行販售情形的兩種目錄製作〉收尾。林文專為配合本專輯而撰寫,希望提供學界了解若干公立圖書機構現存竹林印書局歌仔冊典藏情形,以及書局本身現仍持續印行發售目錄之異同,相信努力整理的結果值得大家參考。以上,本次專輯除許慧蘭為師大臺文系研究所碩士生外,餘均為臺灣大學臺灣文學研究所已畢業或仍在學之研究生心血結晶,幾位年輕新秀能為在地經營七十餘年的珍貴老店進行訪談、紀錄和鑽研,實在是一件美事!

黃美娥