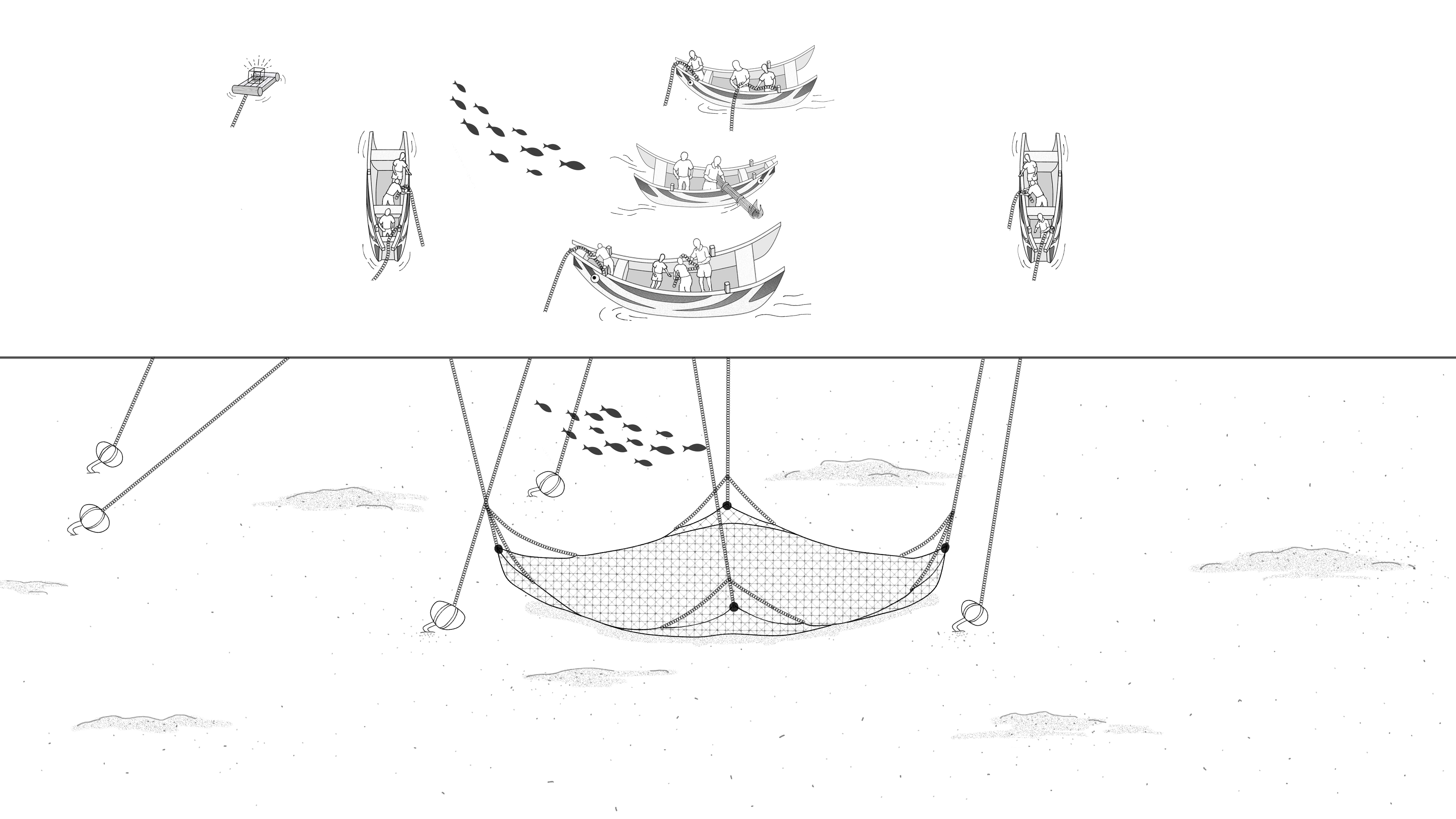

此圖為2024年7月為調查龜山島的漁法-討罾仔(又稱四艘張網、四角繒或敷繒),繪製的龜山島「披罾」漁法示意圖。

龜山島漁村據島民口述,約自1800年左右開始有人於島上居住,大多屬福建漳州。龜山島黑潮帶上,龜尾的東北岸有珊瑚礁,居民因應季節使用多種漁法維生。其中於晚間進行的「討罾仔」(thó tsan-á),即火誘網網又稱焚寄網。「討罾仔」(thó tsan-á)可再細分,五艘一組的稱為「披罾」、三艘一組的稱為「大罾」(Tuā tsan),單艘操作的稱為「小海仔」(sió hái-á)。

「討罾仔」,是龜山島漁村中重要的漁船船隊協力模式,除漁具漁法具有地方特色外,在捕獲漁獲後的分潤機制,今仍是龜山島漁村漁業團體或船隊有關分工、分潤討論時的重要基本共識。

利用光源來吸引趨光性的魚類龜山島的「討罾仔」,在每年度最熱鬧的六月十五日「請媽祖」之後為新漁季的開始。火的來源,在1927年以前龜山島漁民主要以竹為材料做成的火蘸上鯊魚肝油做為光源的來源,後期開始使用動力引擎船隻,才開始使用集魚燈。