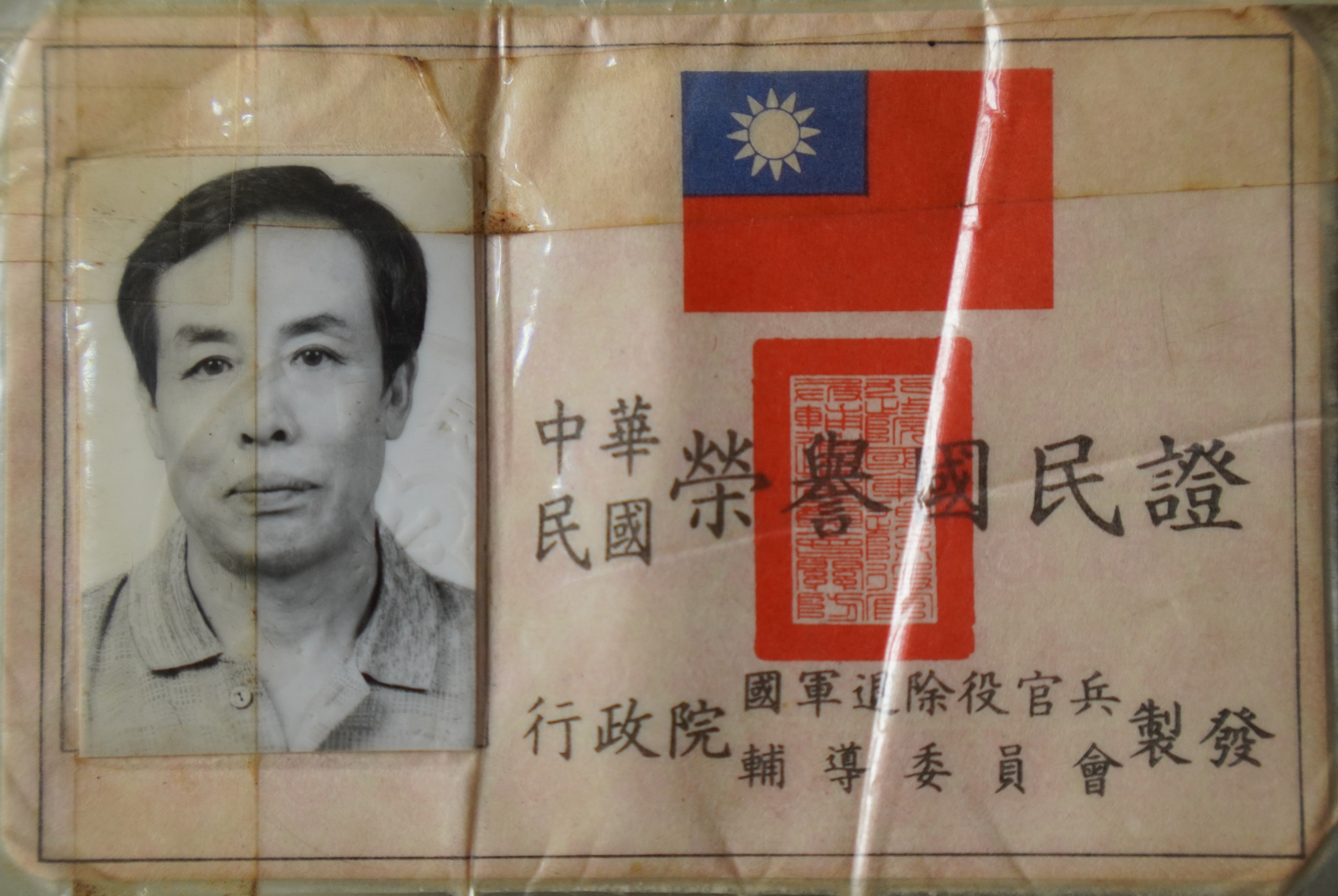

物件為郭修川中華民國榮譽國民證,1991年1月25日由行政院退輔會製發,榮民証現藏於基隆市郭宅,青潮人文工作室研究員胡朝欽於2023年7月2日拍攝。

照片可見榮民證護貝收藏多年,紙張泛黃且出現許多凹痕。照片中有郭修川的大頭照、中華民國國旗以及字樣「中華民國榮譽國民證 行政院國軍退除役官兵 輔導委員會 製發」

1945年國共內戰爆發,郭修川在訪談中表示,他來自靠海的浙江溫嶺縣,當時居住在沿海地區、社經地位較高的居民,為了避免被捲入戰爭,紛紛前往大陳島避難。但郭修川以捕魚維持生計,家中並不富裕。1948年,18歲的郭修川與父親駕船送村內李叔叔、江叔叔至大陳島避難,回程時被國軍攔截,郭修川被強制帶往大陳島服役,軍旅生涯就此展開。

郭修川在大陳島的軍隊裡學習開小艇和大艇,後加入砲兵大隊,不斷與解放軍互相攻擊,情勢相當緊張,直到1955年,部隊從大陳島撤退到台灣後,郭修川從基隆上岸,立馬前往嘉義、高雄、澎湖漁翁島、馬祖,最終到烏坵,一待就是十多年。郭修川描述烏坵的自然條件卻十分惡劣,水源匱乏,田地稀少,僅有酸菜、醬瓜、罐頭等可吃。

郭修川分享自身喜愛球類運動,在烏坵沒有其他休閒娛樂,只有在晚餐後與部隊指揮官一同打籃球,直到郭修川發現打完球後經常腹痛,便搭船返回台灣三軍總醫院就醫,檢查後發現為十二指腸出血,在醫院治療兩年,在醫院時辦了退伍手續,當時已為上士,1971年2月1日郭修川正式離開軍旅。從軍20多年,郭修川具有榮民資格,是今日人數快速減少的外省籍「資深榮民」之一。

※本筆詮釋資料由國立臺灣歷史博物館及財團法人榮民榮眷基金會共同委託財團法人台灣地理資訊中心執行「移動•行動-戰後臺灣榮民與眷村生活記憶暨轉譯計畫」製作。