古坑鄉民依靠著少量耕地以及4000公頃山坡地,並租用經濟農場代管林地、糖廠地、國有休耕地來維持生計,生活十分困苦。國民政府來台後,實施耕者有其田政策,但該項政策並沒有延伸至山坡地與「耕者有其山」的政策,使鄉民們十分不滿,生活無以為繼。民國49年(1960)國民黨中央黨部婦工會主任委員錢劍秋女士前往草嶺山區考察接受陳情建議,政府嗣後實地勘查測量,居民生活稍有改善。

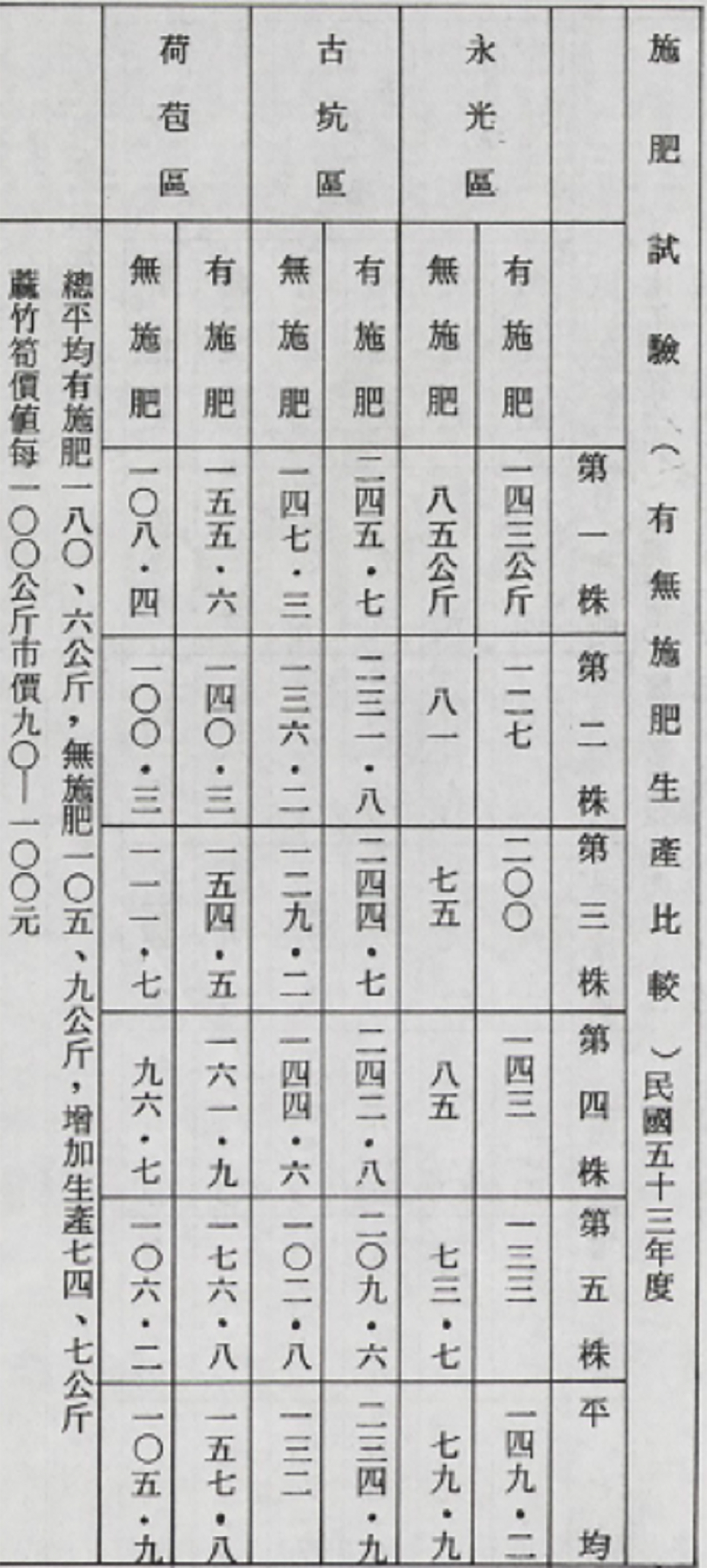

古坑鄉在日治時期便因財政困難缺少建設,鄉內河川多卻又缺乏橋梁,使得對外至斗六、斗南、梅山等地皆為不便,遇雨常致使聯外斷絕。加上無堤防防水建設,農田常遭破壞,故在黃朝文主政時爭取改善,並開放部分山坡造林以及種植經濟作物,以開拓財源。曾經以鳳梨、相思樹、蔴竹等經濟作物實驗,利用混合種植的方式,求取達到最佳經濟效益。圖中諸項資料即是當時古坑在蔴竹筍試種成功之後,正式向農復會森林組接洽肥料資金貸款以及其他相關事項的數據。古坑自此將蔴竹筍列為鄉內重要農產作物之一,並經過一系列改良及實驗,以及長時間農作經驗累積,就造現今古坑蔴竹筍的盛名,並且為台灣蔴竹筍最重要的產區。