西螺鎮緊鄰濁水溪,在臺灣一直是良質米的產區,當地也流傳日治時期曾將西螺米獻給天皇的說法,不僅增添天皇御用的殊榮,證明其優良品質,農會也進一步成立獻納米等品牌來做行銷,更參與稻米品質競賽,再再顯示濁水溪畔的豐饒稻作。

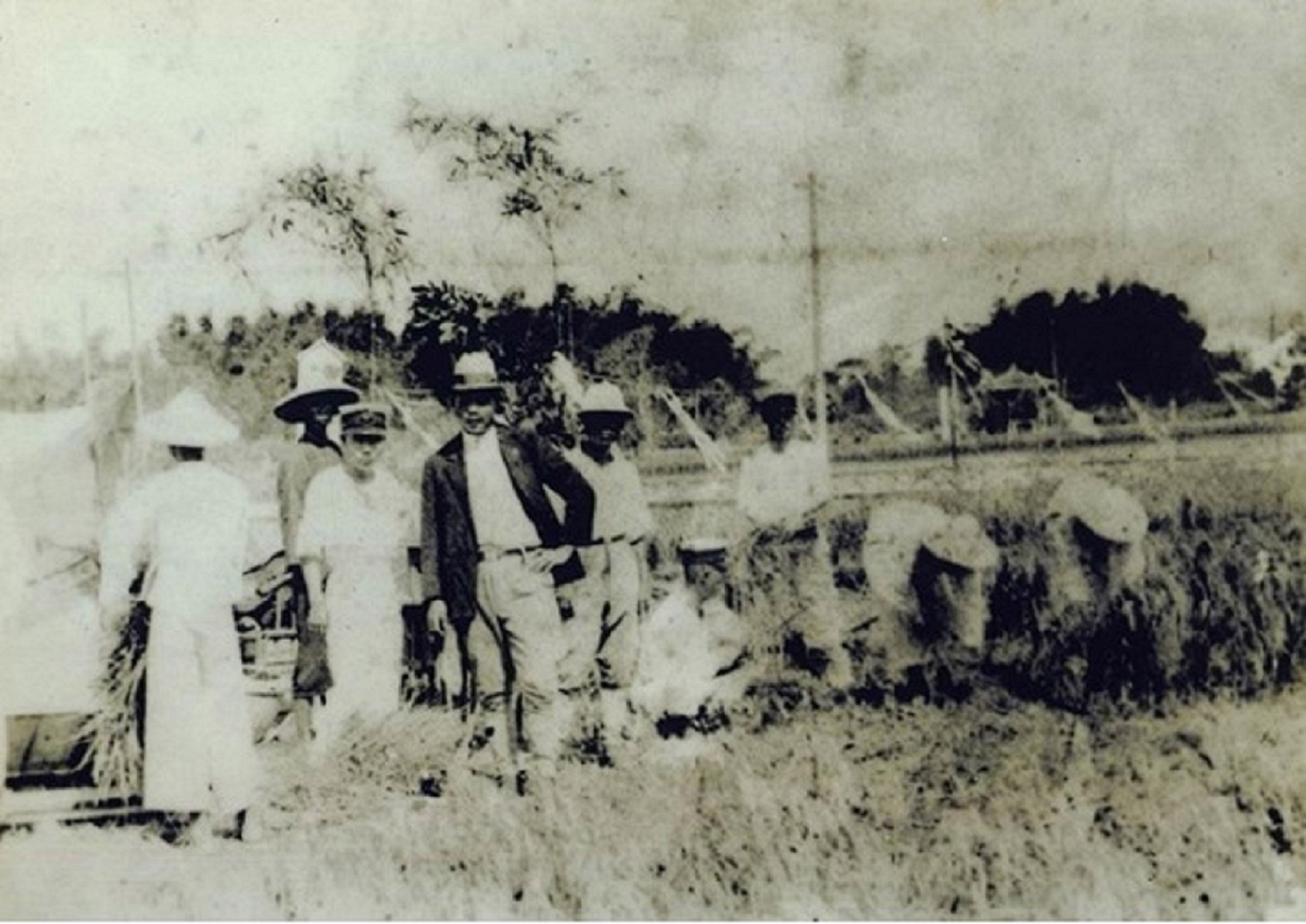

在日治時期,作為給天皇的獻納米,其有一定的程序,也就是儀式要遵守。當時一般收割皆會有日本和尚或道士先行舉行儀式的祭拜,而收割人員多身著白制服,並且有日本兵在一旁戒護,或幫忙收割,而貢田區域有白色幡布(驅邪境域)作為區隔。這些將被運送至日本皇室的稻米多以米袋一一盛裝,上方覆蓋日本國旗,在等待運送前,會被集中於一處管理。日治時期,西螺的確是宮中新嘗祭的獻穀地之一,不過時間是在昭和7年(1932),該年輪值的臺南州獻穀,就選定西螺街茄苳番地一帶種植,正副總代是鍾士、鍾腔等地方仕紳。