跳到主要內容區塊

:::

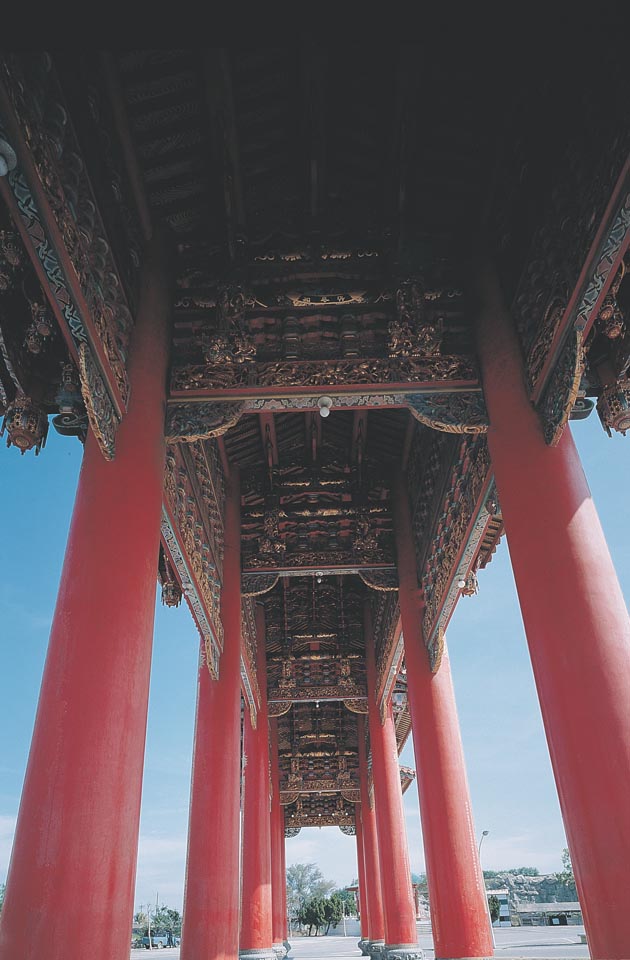

南鯤鯓代天府

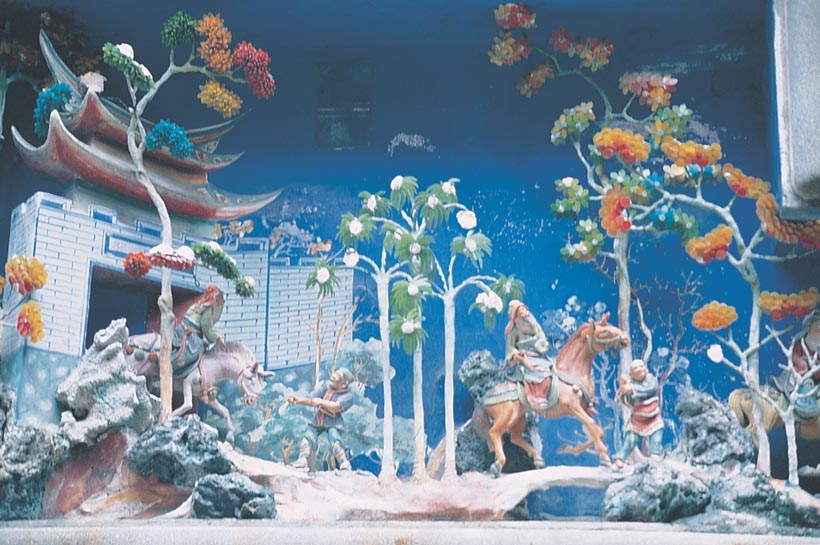

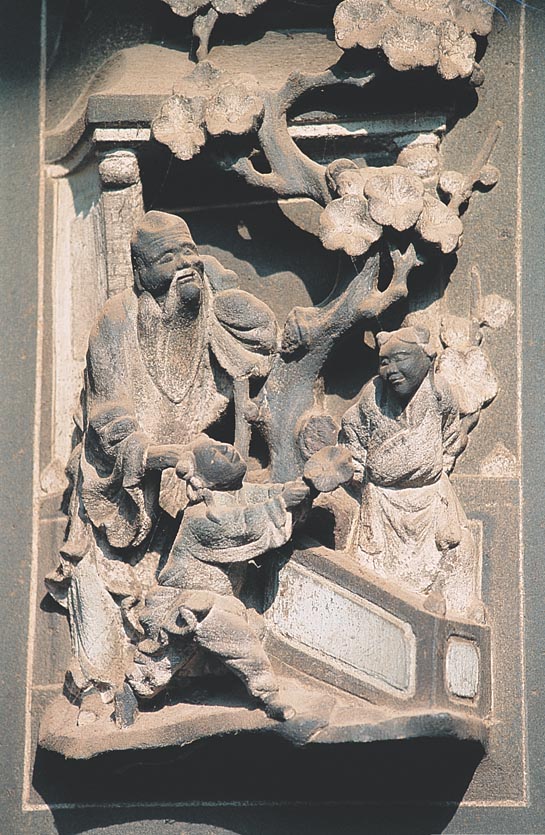

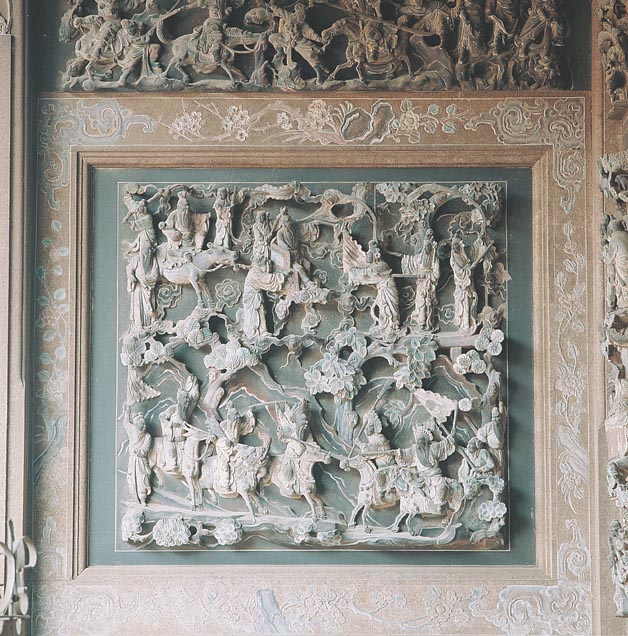

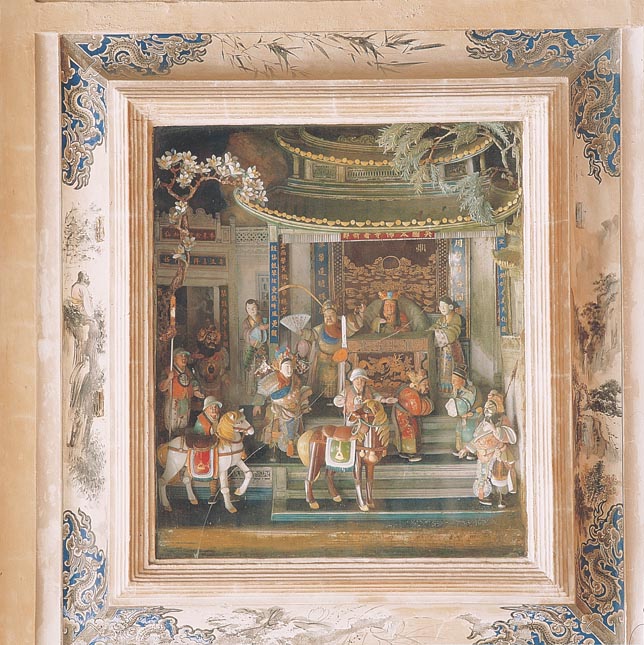

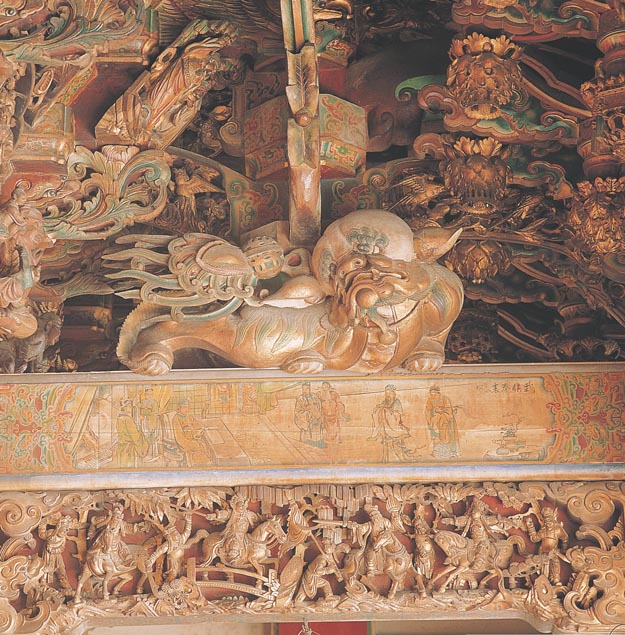

南鯤鯓代天府位於臺南縣北門鄉鯤江村蚵寮九七六號,為臺閩地區第二級古蹟。主要奉祀李、池、吳、朱、范等五府王爺。相傳在清康熙初年已建有供奉五府王爺的南鯤鯓代天府廟,後因海嘯,廟毀人遷。嘉慶年間,鄉人在桄榔山的虎峰,即今之廟址重建廟宇,並於道光二年(1822年)完成。道光年間,南鯤鯓因水涸沙高,從海中沙阜變成與海岸接壤的陸埔。交通便捷,帶動了居民的參與和信仰圈的擴大,也使廟宇規模逐漸壯大。同治三年(1864年)損毀的屋宇,在蚵寮庄民眾吳港等人倡修下,廟貌恢弘。同治十一年(1872年)增建後殿。日本治臺期間,急水溪泛濫,廟旁低地多成水域,經信眾趕築五王堤,才將基址保住。但因棟宇失修,故有北門庄王謀等八人發起重修。自大正十二年(1923年)起工,昭和十二年(1937年)全部完成,包括設置中軍府、城隍衙、天公壇、娘媽宮及增建左右兩廂等。民國三十九年(1950年)屋頂漏雨,屋瓦及剪黏翻修重作,兩年後竣工,成為今日本體部分之外觀。民國六十一年(1972年)以後,南鯤鯓代天府續有增築,如:廟前的頭門拜亭、萬善走廊、香客大樓及四周的園林建築等,其中以民國七十二年(1983年)所增建的牌樓山門最為壯觀。南鯤鯓代天府的古蹟本體是一座九開間三進兩廂的建築,正面看似三座廟宇的組合。外檐裝修以石材為主,花崗石和青斗石間雜,凹凸雕並用,風格上多為日治時期修建的手法。又名青山寺的後殿,供奉觀音菩薩,旁祀玉皇上帝及註生娘娘,殿前也有拜殿連接,拜殿上安八角井,雖然都已被煙燻黑,卻仍具莊嚴的外觀。藻井下的正殿背牆,是利用澎湖的石切割拼成的八卦龜錦紋,象徵「迎財納福」,也表明南鯤鯓與澎湖兩地間王爺信仰的親密關係。前拜亭造型頗為特殊,是一座八角形三層攢尖亭,正殿後壁以老古石為建材,拼成八卦龜錦紋,象徵「迎財納福」,亦表明南鯤鯓與澎湖兩地的信仰關係,是以正方形居中,四邊作六角形而形成八角形的造型,後拜亭為歇山形式,金形鵝頭與紅磚底塑白灰與剪黏的山花是泉州建築典型的特色。正面看似三座廟宇的組合,外檐裝修以石材為主,花崗石、青斗石間雜,凹凸雕並用,後殿有拜亭相連結。正面旨牌上寫:「南鯤鯓代天府」,旨牌作三龍木雕。寺廟主要用歇山重檐式屋頂。正殿屋脊的泥塑為雙龍護塔。在正殿從中墩、區脊到垂脊、懸魚的剪黏作品是臺南剪黏名匠「葉仔師」葉鬃之的作品。鐘鼓樓的垂脊翹角分作兩層,下層底部增作水花泥塑,兩側則塑唐草剪黏,風格獨特。南鯤鯓代天府在臺南縣是極為重要的廟宇,同時又有泉州匠師王益順負責全部的工程,在建築裝飾上極有特色。(資料來源:內政部台閩地區古蹟資訊網)

基本資訊

- 原始資料連結

- 資料來源

- 主題分類

- 建檔單位

- 創作日期創作日期:清康熙元年(西元1662年)興建、嘉慶年間重建

- 作品語文中文

- 全集/系列名世華網臺灣建築大觀園

- 相關地點台南縣北門鄉

- 地點名稱南鯤鯓代天府/青山寺/青山/代天府/大觀/大觀/雙龍/雙龍/後壁/南鯤鯓/台南縣北門鄉

- 緯度23.286087/23.8608/22.4344/22.7588/23.8525/23.9826/24.7471/23.7837/23.3656/23.2866/23.2866026

- 經度120.143135/120.633/120.571/121.157/120.865/120.685/121.0/120.947/120.361/120.141/120.1242853

- 地圖

本網站使用Cookies收集資料用於量化統計與分析,以進行服務品質之改善。請點選"接受",若未做任何選擇,或將本視窗關閉,本站預設選擇拒絕。進一步Cookies資料之處理,請參閱本站之隱私權宣告。