跳到主要內容區塊

:::

大龍峒保安宮

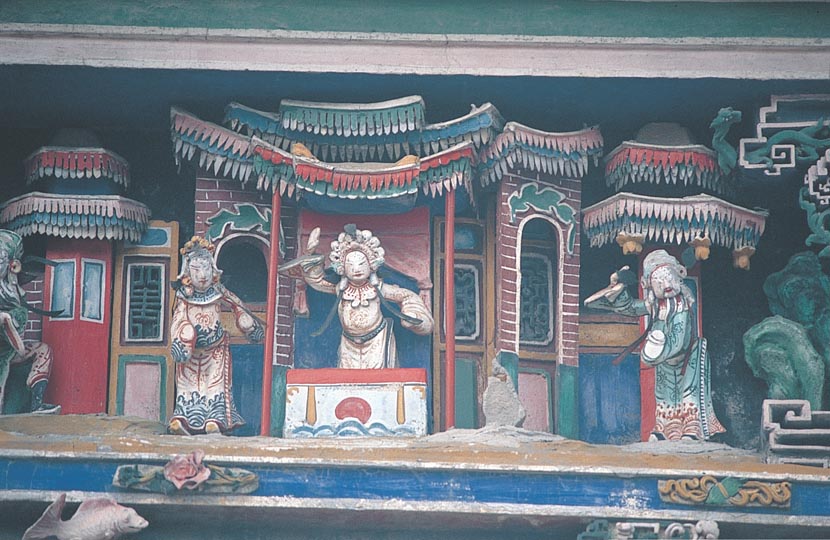

大龍峒保安宮,位於臺北市大同區哈密街61號,創建於清朝嘉慶九年(1804年)。「大龍峒」,舊稱大浪泵,也叫巴浪泵或大隆同,源於平埔族凱達格蘭「大浪泵」社的譯音。清嘉慶七至八年間(1802─1803年)有同安人王元記、王智記、陳蘭記、陳陞記、高明德、鄭西源???六業戶,在此投資興建四十四間瓦店的街肆,俗稱「四十四坎」,並於隘門坊題「大隆同」為地望。四十四坎建成的第二年,即嘉慶九年(1804年),同安人有感於保生大帝福佑,便在四十四坎東側隔巷,建築主祀保生大帝的大龍峒保安宮,至道光十年(1830年)竣工。大龍峒保安宮,俗稱大浪泵大道公廟或大浪泵宮。廟中主祀保生大帝,附祀神農大帝、釋迦牟尼、福德正神、註生娘娘、池頭夫人等,是一座綜合儒、釋、道三家神明於一堂的廟宇。創建後的保安宮,共計歷經咸豐五年(1855年)、同治七年(1868年)、大正六年(1917年)、昭和十一年(1936年)、民國五十六年(1967年)等五次重修,民國六十四年(1975年)、六十六年(1977年)、七十年(1981年)等三次增建,面貌有許多改變。由於都市化的結果,四十四坎因哈密街拓寬,南畔正面被拆除,兩側瓦店紛紛改建為高樓店舖住宅,原有寬闊前埕的大龍峒保安宮,竟成為緊鄰街道的廟宇。大龍峒保安宮坐北朝南,平面佈局呈日字形,計由三進及左右廂房組成。第一進為五開間的前殿加上左右各三開間的山門,使寬達十一開間的正面,看來宛若三座橫向並排的殿宇。檐廊式的前殿,牆面全用石雕,為嘉慶年間的作品。中門前有嘉慶九年甲子(1804年)太學生陳常勇捐獻的蟠龍八角檐柱一對,是保安宮現存最早的石雕作品。重檐歇山屋頂的正殿,四周環以方柱與八角柱相間的檐廊,正面安蟠龍柱兩對,其中單蟠龍外柱為嘉慶十年的作品,頗具價值。正殿神龕兩側,懸有碩儒陳維英的楹聯一對,殿外側背三面彩繪巨幅壁畫,是臺南春源畫室潘麗水的畫作。後殿面寬十一開間,中央供奉神農大帝,左右兩側則附祀孔聖夫子與關聖帝君。殿右為保恩堂,堂內供奉??建人、歷代重修先賢及住持比丘及因械鬥犧牲的壯士等神位。整體上看,保安宮可視為本省大型廟宇的基本典範,不僅廟貌輝宏,裝飾華麗,同時具有強烈的社教功能。保安宮的屹立,是同安人崇奉保生大帝的象徵,也是大龍峒地區同安人奮鬥的歷史見證。大龍峒保安宮座北朝南,平面佈局呈日字形,計由三進及左右廂房組成。第一進為五開間的前殿加上左右各三開間的山門,使寬達十一開間的正面,看來宛若三座橫向並排的殿宇。檐廊式的前殿,牆面全用石雕,為嘉慶年間的作品。中門前有嘉慶九年甲子(1805年)太學生陳常勇捐獻的蟠龍八角檐柱一對,是保安宮現存最早的石雕作品。前殿檐柱之楹聯凸雕為強調不同位置的空間特性,形成某些方柱只在相鄰兩面雕刻的現象。內埕地坪為花崗石石板橫向錯砌,目前只有面對正面中央三開間的部分維持原貌。正殿由抬樑式大木結構撐起重檐歇山屋頂。正面兩對蟠龍柱中之外柱為嘉慶十年作品,蟠龍柱上方捲棚大木的獅座上,置扛著螭虎栱的「尪番」圖象。四周的檐廊方柱與八角柱相間,柱珠變化豐富,頗有可觀。東西配殿設鼓樓,樓由16根木柱撐起,屋頂為重檐歇山燕尾翹脊。屋脊剪黏脊飾製作華麗,廟內壁面多處彩繪為臺南名匠薪傳獎得主潘麗水的遺作,為本廟一大特色,另山牆之山花綴飾、山門檐下泥塑、柱樑構架等其它構件之木雕與彩繪,處理手法亦精緻細膩。保安宮廟前原有寬闊的石板外埕,哈密街拓寬後。本廟遂欠缺廟埕。(資???????來源:內???部???閩???區古蹟資訊網) 保安宮是台北方面泉州同安籍移民守護廟之最重要代表,初建於乾隆年間,物為嘉慶、同治及日據時期所修建。格局恢宏,氣勢雄壯,是台北的廟宇建築發過程中,首次採??大殿獨立式的平面。前殿面寬五開間,闢三門。兩翼各三開間總面寬達十一閒。兩廂置鐘鼓樓,形式採用歇山重簷式。正殿面寬五間,深六間四周留設迴廊。前殿使用所謂「假四垂」的重簷頂,這是1917年大修時,由名匠應彬所設計,大殿為傳統的歇山重簷頂。一般評語,認為大殿台基太低,柱身亦,因而顯得屋頂過大。最值得注意的是,因係「對場」興建,由兩位匠師分別設細部,以中軸線分成左右兩邊,大殿的簷下斗拱竟出現非常明顯的不同,各具巧,亦屬罕見手法。再者,兩廂的簷柱使用磚柱,有一種民宅的趣味,大殿的結構具特色,迥廊置捲棚頂,殿內又出現一次捲棚,對室內空間高低的轉換有其作用。(資訊來源:臺北建築)

基本資訊

- 原始資料連結

- 資料來源

- 主題分類

- 建檔單位

- 創作日期創作日期:清嘉慶十年(西元1805年)

- 作品語文中文

- 全集/系列名世華網臺灣建築大觀園

- 相關地點台北市大同區 大龍峒保安宮

- 地點名稱明德/同安/五間/中門/大觀/大觀/春源/保安/大龍峒保安宮/台北市大同區

- 緯度24.5867/23.9231/22.9442/22.5065/23.8525/23.9826/24.8769/24.8285/25.072084/25.0597222

- 經度120.882/120.534/120.423/120.37/120.865/120.685/121.2/121.313/121.515747/121.5141667

- 地圖

本網站使用Cookies收集資料用於量化統計與分析,以進行服務品質之改善。請點選"接受",若未做任何選擇,或將本視窗關閉,本站預設選擇拒絕。進一步Cookies資料之處理,請參閱本站之隱私權宣告。