明治41年(1908)縱貫鐵路全線通車,打破長久以降南北交通的隔閡,因此藤山雷太認為只要能將五間厝工場所生產製造的糖運到他里霧驛,便可順利透過縱貫官線鐵道將砂糖原料(粗糖)運到基隆港,再透過海路運回日本精糖工場。於是藤山雷太便向臺灣總督府鐵道部協調規劃一條縱貫支線,使鐵道從他里霧一路鋪設到五間厝製糖工場。此項工程在明治43年(1910)正式完工,在較小軌距〔672公釐〕俗稱「五分仔車」的軌道旁加鋪一條較寬的軌道,使其成為〔1067公釐〕,形成三軌並存。

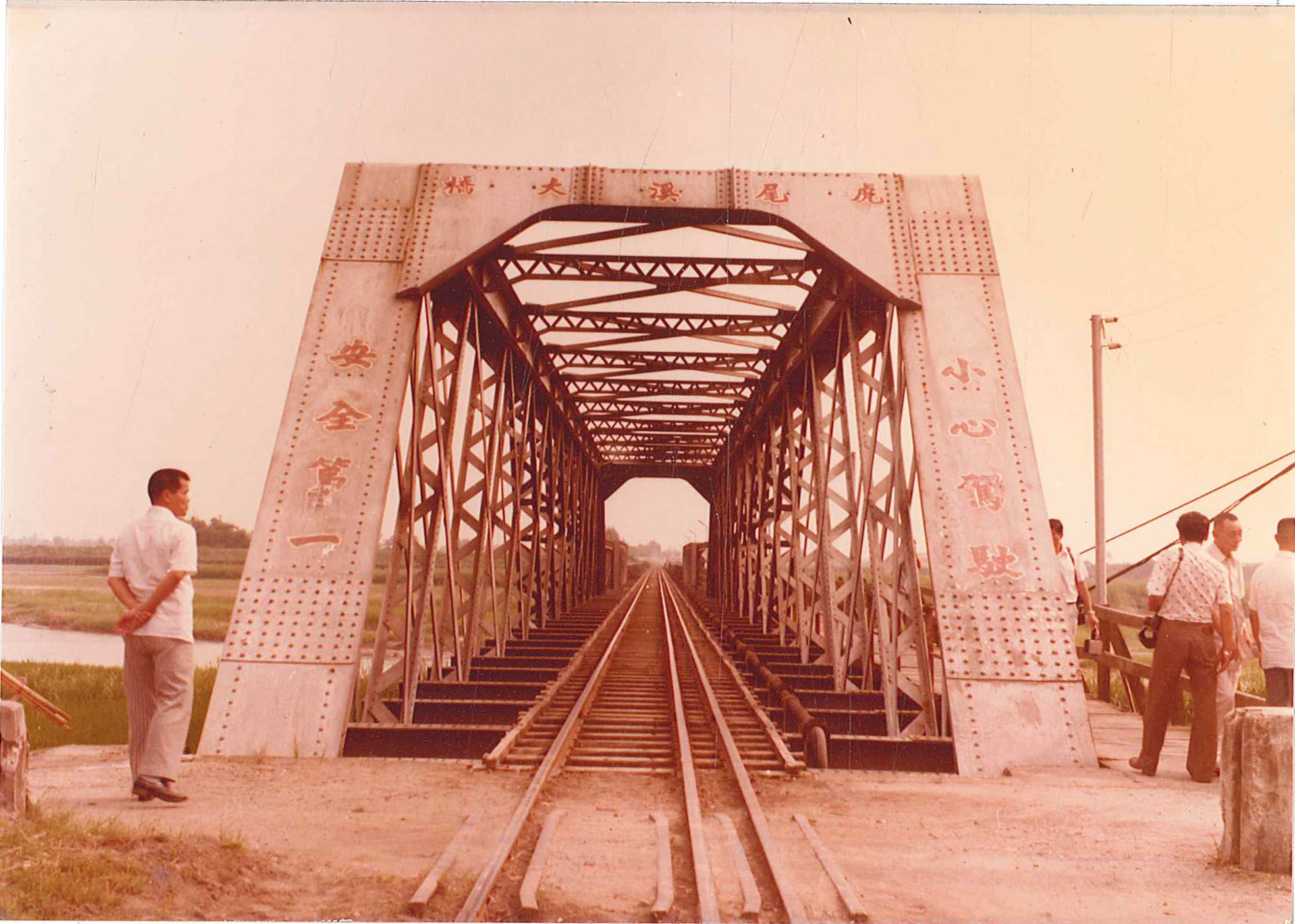

因此日後得以見到五分小火車和縱貫線鐵路火車同時在虎尾街上行駛。往來不絕的火車,是當時人們日常生活的一部分。當時英國運用不同鋼構形式,設計十一座橋墩、十座橋樑桁架,並委由日本大阪「汽車製造株式會社」生產製造。昭和6年(1931)又委託英國倫敦的「Westwood Baillie Co.公司」重新設計製作多重鋼構桁架型式,並由臺灣的「黑板組」進行施工,也就成為當今虎尾鐵橋的模樣。