跳到主要內容區塊

:::

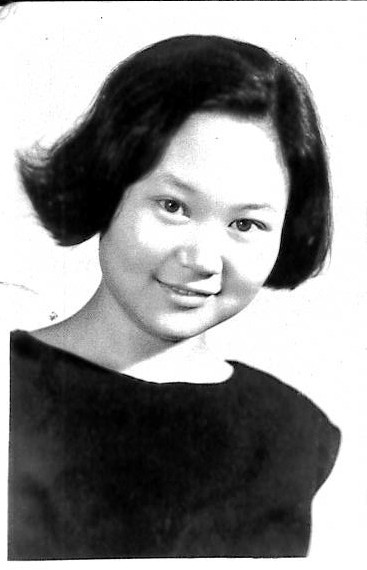

馮效敏

2018桃園眷村文化節,桃園市八德區陸光里採訪馮效敏等11位,出版了《那年代的眷村媽媽》一書。馮效敏說,當年,她父親在政府「十萬青年十萬軍」的號召下,留下妻小從軍去。抗戰勝利後,父親並沒回家,就在她母親放棄丈夫還活著的可能時,父親的信送到了,母親即去找丈夫。惟當時烽火連天,部隊不斷撤退,她們也隨之遷徙,到廈門不久,她出生了,接著再到臺灣。那時從事軍職的男人幾乎都在外地駐守,鮮少回家,以至父親出現在家門口時,年幼的她竟害怕得躲起來,腦袋裡滿是對這個陌生人的疑惑。從小到大,馮效敏對父親的印象是一個嚴肅的人。因為對父親的畏懼,父女間隔著一段親近不得,謹慎保持的距離。當時眷村有人在臺北開公司,母親幫她求得一職,就在她前往臺北那天,他父親一言不發地提起她的行李,送她去車站,要上車的那一刻,父親留下不捨的眼淚,那滴眼淚打破了父親的鐵漢形象,也打破了她與父親的距離,原來父親並非對女兒沒有疼愛,只是笨拙了些。婚後,馮效敏在婆婆經營的教養院工作,這間教養院為情報局贊助設置的,專門收容因戰爭失去親人的孤兒。

基本資訊

- 原始資料連結

- 資料來源

- 主題分類

- 建檔單位

- 撰寫者黃品儒-陳錦昌

- 創作者方偲菘 編

- 時間資訊發表日期2018

- 資料使用語言中文

- 媒體類型圖書及手冊

- 時間分期戰後時期

- 地點出版地點桃園市八德區陸光里 (121.297325, 24.9617702)

- 地圖

本網站使用Cookies收集資料用於量化統計與分析,以進行服務品質之改善。請點選"接受",若未做任何選擇,或將本視窗關閉,本站預設選擇拒絕。進一步Cookies資料之處理,請參閱本站之隱私權宣告。