跳到主要內容區塊

:::

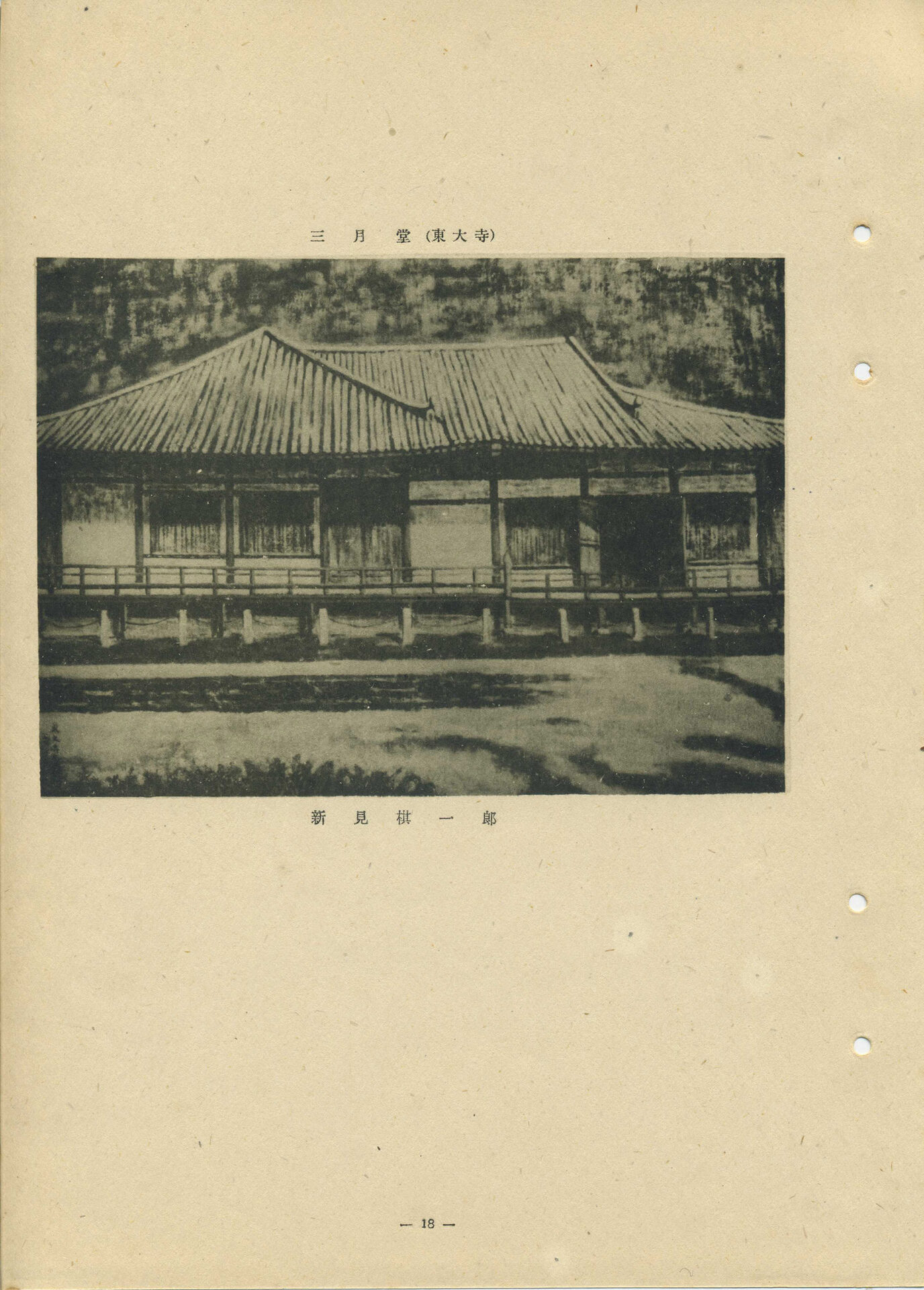

三月堂(東大寺)

此為新見棋一郎入選1943年(昭和18年)第六回府展西洋畫部的畫作。「三月堂」又名法華堂,因三月舉行法華祭而得其名。三月堂為東大寺境內最古老的建築,可以追溯至奈良時代東大寺的前身金鐘寺。結構上分成畫面左邊的採「寄棟造」屋頂的本堂,以及右邊的「禮堂」,造型特殊,寺內供奉著許多歷史悠久的佛像。畫中三月堂四周圍滿鐵鍊,這可能跟當時它被列為「特別保護建造物」有關,從陳澄波舊藏的風景明信片中,同樣也能看到建築四周被包圍的現況。比對明信片,可以看到畫家有別於早年對超現實繪畫、野獸派等前衛風格的嘗試,改以嚴謹的寫實態度描繪寺院建築。王白淵評曰:「新見棋一郎的〈三月堂(東大寺)〉,使用枯筆,巧妙地表現故都名剎的姿影。前景的枯草中好像可以聽到秋野蟲鳴之聲」,枯筆是南畫(水墨畫)或書法的技巧之一,是指沾染較少的墨汁後行筆,表現「飛白」的效果。應是指畫中法華堂牆上的乾擦用筆,為的是表現牆壁斑駁的質感。奈良在該堂建成之時曾為首都,故王白淵稱其「故都」,搭配前景的秋天枯草,頗有滄海桑田、今昔非比之感。

基本資訊

- 原始資料連結

- 資料來源

- 主題分類

- 建檔單位

- 名稱原文三月堂(東大寺)

- 創作者新見棋一郎

- 介接機關財團法人陳澄波文化基金會

- 撰寫者劉錡豫

- 時間資訊1943

- 地點資訊奈良東大寺三月堂

- 展覽名稱府展

- 屆數第6回

- 畫部西洋畫部

- 資格一般出品(送件)/入選

- 參考資料1. 臺灣總督府,《第六回府展圖錄》,臺北:臺灣總督府,1944。 2. 王白淵,〈府展雜感—藝術を生むもの〉,《臺灣文學》,第4卷第1期,(臺北:1943-12),頁10-18。 3. 顏娟英譯,《風景心境-台灣近代美術文獻導讀(上)》,臺北:雄獅,2001,頁369-307。

- 地圖

本網站使用Cookies收集資料用於量化統計與分析,以進行服務品質之改善。請點選"接受",若未做任何選擇,或將本視窗關閉,本站預設選擇拒絕。進一步Cookies資料之處理,請參閱本站之隱私權宣告。