跳到主要內容區塊

:::

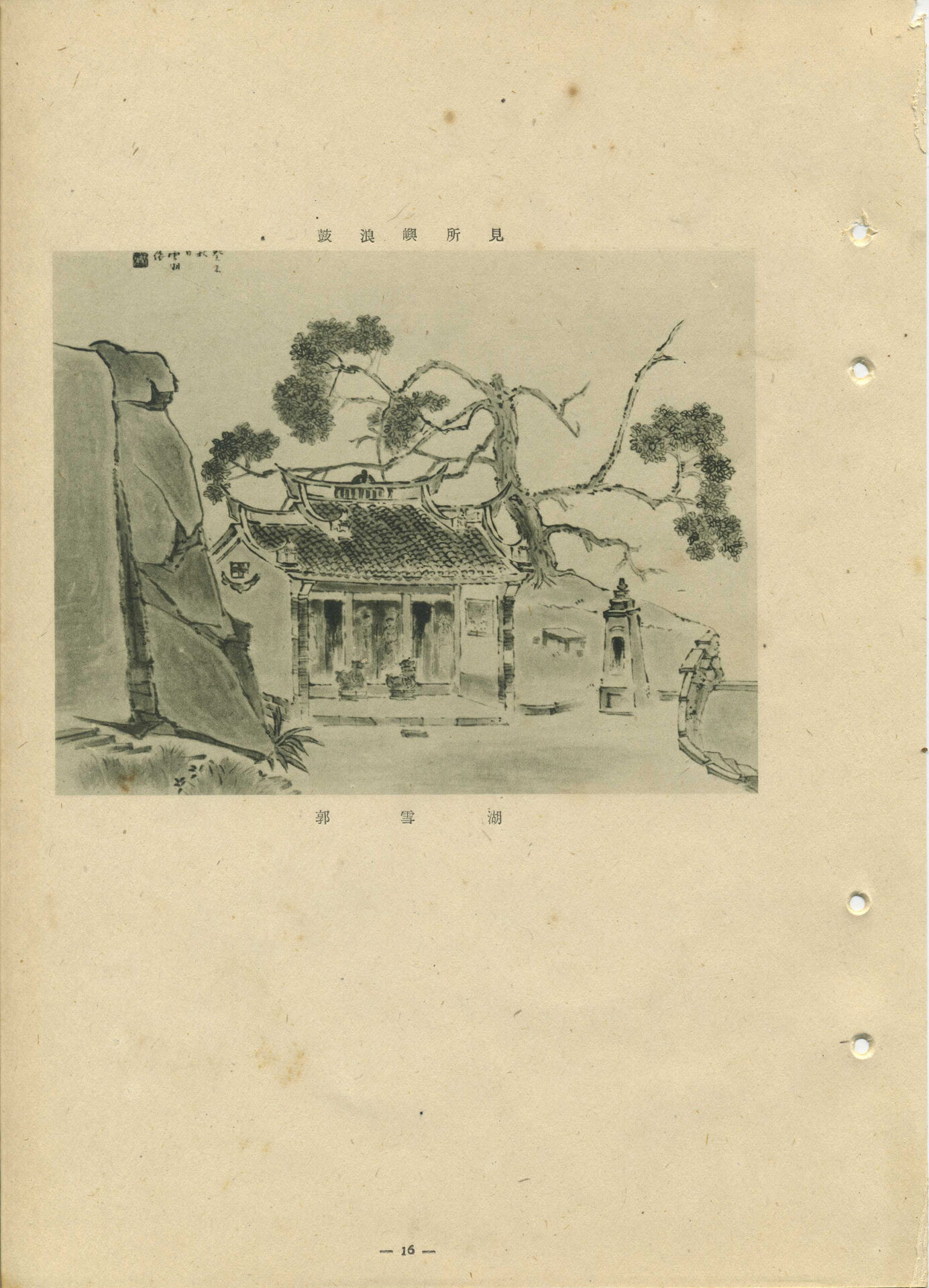

鼓浪嶼所見

此為郭雪湖以推薦(免審查)資格出品1943年(昭和18年)第六回府展東洋畫部的畫作。根據黃琪惠的研究,1942年末起,郭雪湖及楊三郎攜帶五十件臺灣畫家的作品,前往廈門、汕頭及廣東等地舉行「日華親善展覽會」,閒暇之餘在各地寫生。從畫作左上角的落款「癸未秋日雪湖作」來看,此畫應該出自當時前往廈門鼓浪嶼一帶寫生後的速寫,返臺後另外完成。畫面筆法顯得頓挫有致,位居視覺焦點的古剎,可以清楚看到寺門上的門神、身堵的浮雕及兩隻石獅。古剎後方有株張牙舞爪似的老樹,與寺院前的巨石岩壁之間,形成穩定的空間層次感。王白淵對此畫讚譽有佳:「郭雪湖的〈鼓浪嶼所見〉,不愧是大家的風範。手法圓熟,描繪大膽,顯示作者本人目前已達某種境界,說明畫家不是自然的奴隸,而是其主人」。郭雪湖此時身為「推薦」級的畫家,已然成為府展東洋畫部的領頭人物之一。而「圓熟」的手法或許也體現在畫家對空間及線條的掌握上,得以超越對自然的「模仿」,達到「再現」的境地。

基本資訊

- 原始資料連結

- 資料來源

- 主題分類

- 建檔單位

- 名稱原文鼓浪嶼所見

- 創作者郭雪湖

- 介接機關財團法人陳澄波文化基金會

- 撰寫者劉錡豫

- 時間資訊1943

- 地點資訊福建省廈門市鼓浪嶼

- 展覽名稱府展

- 屆數第6回

- 畫部東洋畫部

- 資格一般出品(送件)/推薦/推選

- 參考資料1. 臺灣總督府,《第六回府展圖錄》,臺北:臺灣總督府,1944。 2. 王白淵,〈府展雜感—藝術を生むもの〉,《臺灣文學》,第4卷第1期,(臺北:1943-12),頁10-18。 3. 顏娟英譯,《風景心境-台灣近代美術文獻導讀(上)》,臺北:雄獅,2001,頁369-307。 4. 黃琪惠,《戰爭與美術—日治末期台灣的美術活動與繪畫風格(1937.7-1945.8)》,臺北:國立臺灣大學藝術史研究所碩士論文,1997,頁49。

- 地圖

本網站使用Cookies收集資料用於量化統計與分析,以進行服務品質之改善。請點選"接受",若未做任何選擇,或將本視窗關閉,本站預設選擇拒絕。進一步Cookies資料之處理,請參閱本站之隱私權宣告。