跳到主要內容區塊

:::

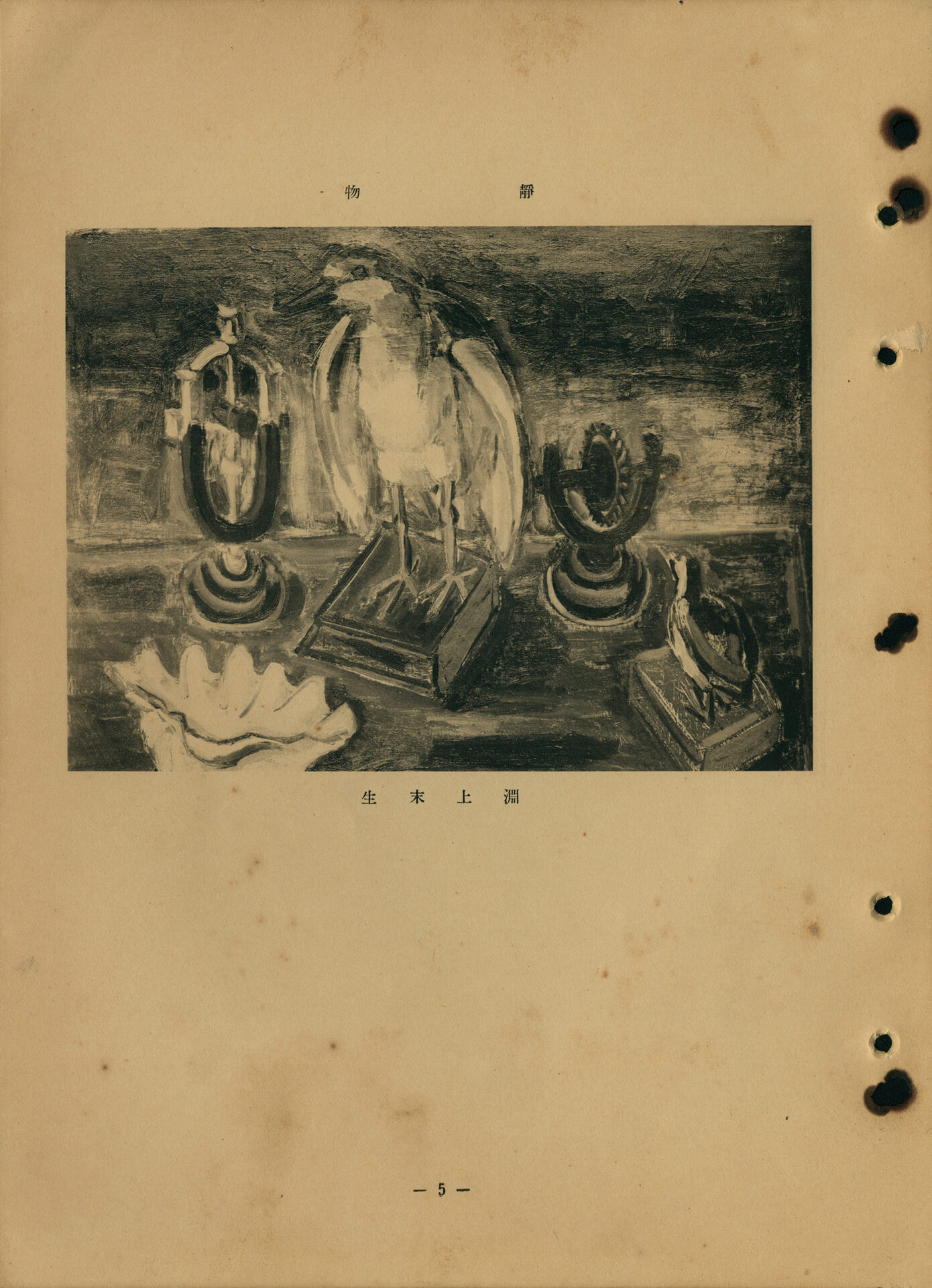

靜物

此為1936年(昭和11年)第十回臺展西洋畫部的淵上末生入選作,描繪擺放在桌上的貝殼、鳥類標本、實驗器材。日治時期引進現代化教育與博物館機制,博物標本不僅是畫家創作前取材、參考的背景資料,同時也成為可以入畫的題材。它們脫離屍體的範疇,成為具有教育、鑑賞功能的展覽品。在臺府展中,如南風原朝光〈蝶の標本〉(1932,第七回臺展)、中條正夫〈剝製の鳥類〉(1936,第十回臺展)等作,都曾描繪過標本。根據研究,任職於太平公學校(今臺北市太平國小)的淵上,早在〈靜物〉(1934,第八回臺展)中,就展現對標本製作的興趣:如擺放在桌上的野花以及壓乾花莖、做成標本的用具等。在此作,淵上進一步描繪已完成製作、被立於臺座上的兩個鳥類標本,左右兩側擺有不同造型的器材,桌上平放著貝殼。其中貝殼讓人聯想到日本獨立美術協會成員三岸好太郎(1903-1934)的超現實繪畫,擅長描繪貝殼寓意死亡、幻想或夢境。1934年淵上受《臺灣日日新報》採訪曾表示,他是受到獨立展影響而開始創作,很可能有關注該展成員的作品。

基本資訊

- 原始資料連結

- 資料來源

- 主題分類

- 建檔單位

- 名稱原文靜物

- 創作者淵上末生

- 介接機關財團法人陳澄波文化基金會

- 撰寫者劉錡豫

- 時間資訊1936

- 地點資訊臺灣

- 展覽名稱臺展

- 屆數第10回

- 畫部西洋畫部

- 資格一般出品(送件)/入選

- 參考資料1. 財團法人學租財團,《第十回臺灣美術展覽會圖錄》,臺北:財團法人學租財團,1937。 2. 陳譽仁,《生活與創作:臺灣美術展覽會的靜物畫與現代生活的成立》,臺北:國立臺灣大學藝術史研究所碩士論文,2004。 3. 〈初入選の人人… よころびを語る〉,《臺灣日日新報》,1934-10-23(夕刊2版)。 4. 〈第十囘臺灣美術展覽會〉,《臺灣教育》,第412期,(臺北:1936-11),頁121-125。

- 地圖

本網站使用Cookies收集資料用於量化統計與分析,以進行服務品質之改善。請點選"接受",若未做任何選擇,或將本視窗關閉,本站預設選擇拒絕。進一步Cookies資料之處理,請參閱本站之隱私權宣告。