跳到主要內容區塊

:::

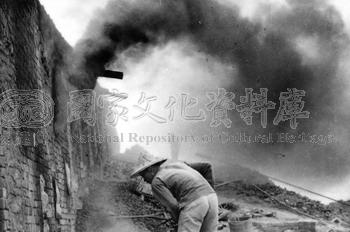

燒磚

早期台灣燒磚使用兩種窯,一種是「目窯」,另一種是「八卦窯」。「目」是「節」的意思,像甘蔗或竹子的「節」,也叫「目」。目窯的形狀像一節節上圓下平的土司麵包;目窯都建在坡地,火口在下坡的低處,煙囪則在上坡的高處,利用熱氣上升的原理加熱;每一目的兩側也有火口,底部有爐只,以利通風;燒磚前,每一目內兩側疊滿磚坯,中間留火路,然後從低處的火口加柴或稻殼燃燒;第一目燒成之後,開始燒第二目,依此類推,待第一目降至一定溫度後,磚就可出窯。然後再疊新坯。「八卦窯」建於平地,鳥瞰時為雞蛋般的橢圓形,窯外壁周圍有很多火口,作為磚塊進出及投入薪柴之用,窯內中央是煙囪,煙囪周圍依窯的大小有若干通風口,窯內部無隔間;燒磚前先將通往煙囪的每一通風口都貼上紙,然後在窯內疊滿磚坯;燒磚時從任一火口開始燒,並將通風口的紙戳破,磚坯燒紅後,才燒次一火口,並將通風口的紙戳破,待燒至第4、5個火口時,就可拆除第一個火口的封門磚,成品磚就可出窯,並趁有餘溫時,立即疊新坯。圖為目窯燒磚的實況。

基本資訊

- 原始資料連結

- 資料來源

- 主題分類

- 建檔單位

- 創作者王雙福

- 創作日期創作日期:50年代

- 全集/系列名臺灣常民生活老照片

- 相關地點台南

- 地點名稱雙福/八卦窯/高雄市歷史博物館

- 緯度23.5405/23.6616/22.626761

- 經度120.434/120.474/120.286873

- 地圖

本網站使用Cookies收集資料用於量化統計與分析,以進行服務品質之改善。請點選"接受",若未做任何選擇,或將本視窗關閉,本站預設選擇拒絕。進一步Cookies資料之處理,請參閱本站之隱私權宣告。