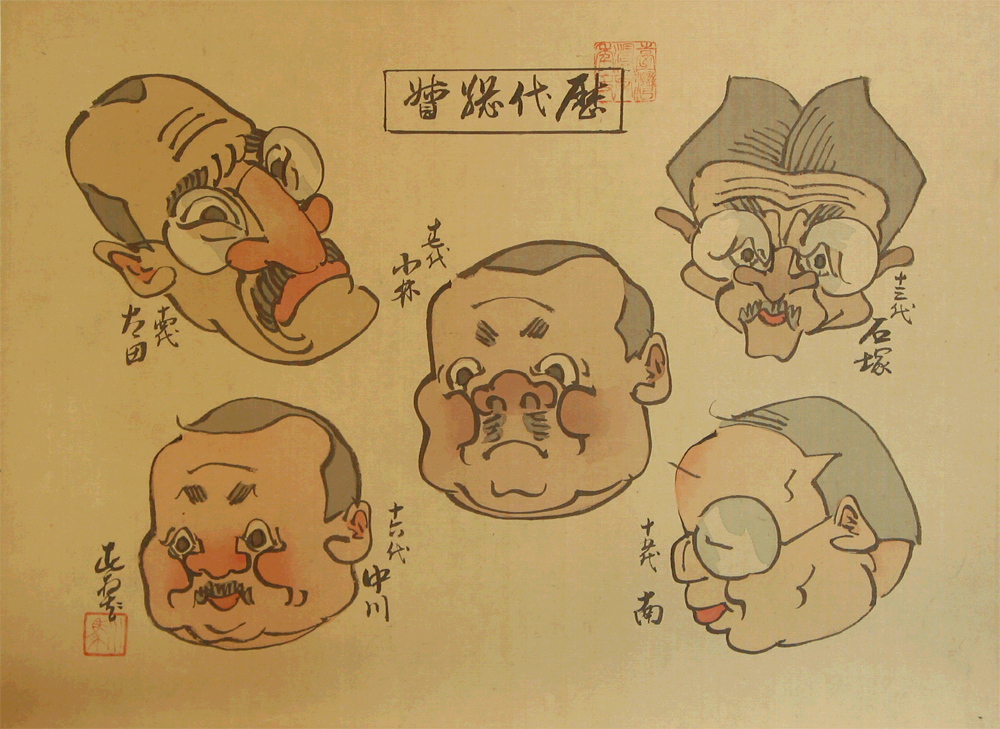

第十三代總督石塚英藏(1929·7·30~1931·1·16)石塚總督在1898年曾以總督府參事官身份隨兒玉總督抵台,兒玉曾公開說「後藤管民政、石塚管法制、我管軍政」,足見其頗受兒玉重用。但石塚出任1年多,即爆發「霧社事件」(1930·10·27),動員台中、台南、台北、花蓮等駐屯兵力八百餘人,歷經50多天的鎮壓,始告平息,結果他和總務長官共同引咎辭職。在其任內,嘉南大圳通水啟用、鄉土文學論戰開始、林獻堂組織「台灣地方自治聯盟」(1930·8·17)。第十四代總督太田政弘(1931·1·16~1932·3·2)1931年2月18日「台灣民眾黨」舉行第四屆代表大會時,被警察下令禁止結社及活動。新立蕃地管理制度,諭示官員理蕃要以「德與愛」來撫育感化,以發展山地交通,改善生活環境為努力目標。決定台北市區都市計畫,設置台北廣播電台。第十五代總督南弘(1932·3·2~5·26)南總督原有大力開發島上資源、擴展貿易的計畫,但是五月即奉召回日本內地,政策措施僅有糧業試驗所而已。第十六代總督中川健藏(1932·5·27~1936·9·2)任期4年多,行政措施有︰實行內台共婚法(1934·3),山地人移居特定區,日月潭發電廠完工,開辦始政四十年台灣博覽會,展覽期達50天(1935·10),舉辦熱帶產業調查會,建設台北機場,舉辦第一次台灣地方投票選舉議員(1935·11),辜顯榮任日本貴族院敕選議員。第十七代總督小林躋造(1936·9·2~1940·11·17)以「皇民化、工業化、南進基地化」三原則統治台灣。1936年11月設立「台灣拓殖株式會社」,是官民合營的公司,旨在開發未墾土地,並辦理日人移民台灣,協助日人在華南、南洋的拓殖事業。強力推動皇民化運動,強制廢止台灣報紙的漢文欄、獎勵改姓名、禁止歌仔戲、布袋戲,廢止中國陰曆年習俗,強制參拜神社,但台人行事如故,日人乃訂陰曆元旦起五日內為勞動服務週,積極消滅台灣文化。實施管制米穀輸出,關閉中央研究所,設立熱帶醫學研究所,建立農業試驗場,建造基隆港船塢。

本網站使用Cookies收集資料用於量化統計與分析,以進行服務品質之改善。請點選"接受",若未做任何選擇,或將本視窗關閉,本站預設選擇拒絕。進一步Cookies資料之處理,請參閱本站之隱私權宣告。