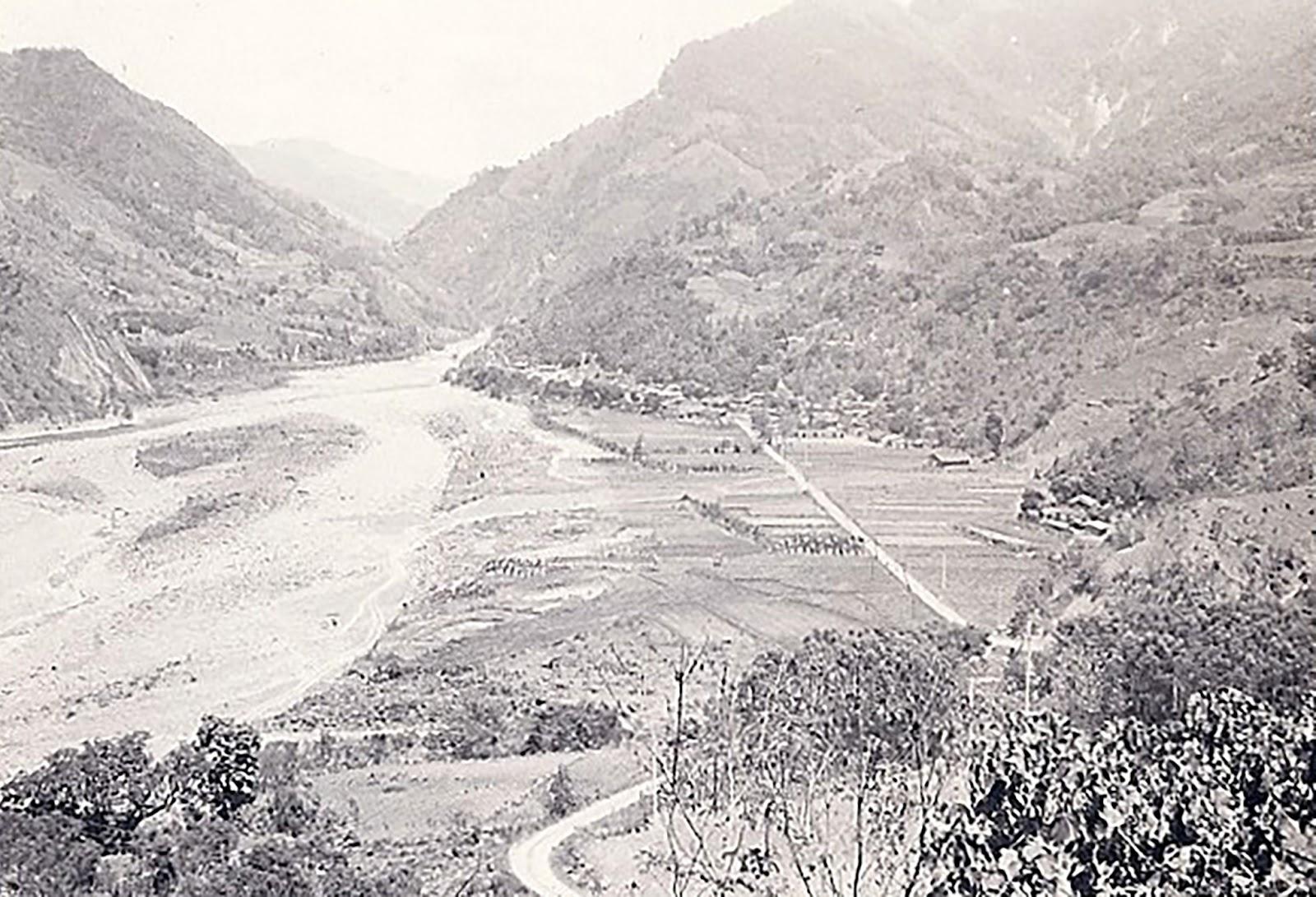

圖為 1950 年代以前的小林部落全景舊照,左側為楠梓仙溪,右側為獻肚山,照片中明顯的道路即為早期五里埔往小林部落之主要道路忠義路,往東直達今那瑪夏方向。根據高雄市甲仙區甲仙當地文化工作者游永福所記,此照片為黃秋雄攝於 1966 年中秋節(9 月 29 日);另根據小林部落大武壠族居民徐銘駿所說,此照片拍攝時,尚為嘉義漢人移民遷至小林部落的初期,因此部落屋舍仍不如後期密集。嘉義漢人移民於戰後逐漸遷徙至甲仙地區討生活,也為小林等大武壠族各部落帶來不同的生活習慣,族人早期以 Pakira 稱之。

由於嘉義、雲林居地陡峭、可耕地不多,來自嘉義等地的漢人移民於戰後開始,陸續搬遷至甲仙地區討生活。 根據小林部落大武壠族耆老徐大林( 1949 年生)所說,早期部落族人以 Pakira 稱這群嘉義來的移民,此稱呼原意可能有二:一是形容漢人移民不會做竹編,手拙的模樣;另一個可能是形容漢人移民不習慣走山路,在山中走路搖搖晃晃的樣子。也由於 Pakira 一詞帶有負面意涵,在族群長期於小林部落和樂混居的情況下,族人現在已不會以此名稱稱呼嘉義移民之後裔,如同徐大林耆老所說:「大家都是小林人。」

這群主要來自大埔的嘉義漢人移民,在甲仙等地主要從事採筍、芋頭等旱作,也為小林部落帶來不同的生活習慣。徐大林耆老說,初接觸到這群漢人移民會覺得很納悶,竹子夠用、竹筍夠吃就好,為何他們要種那麼多竹子?後來他才了解到原來這群移民如何種植竹筍販售,也覺得族群之間因此得以互相學習,大武壠族人從這群移民身上學習到了商業邏輯,生活也逐漸有改善。

小林部落大武壠族人對嘉義漢人移民的族語稱呼之詮釋,雖有歧視意涵,卻也可見不同族群的文化差異,並在長期的相處下,能互相學習長處,一起逐漸成為共同生活在小林部落的一家人。

本條目數位物件為高雄市政府文化局授權本團隊南島之眼文化工作室翻攝,原拍攝者為黃秋雄,詮釋資料由本團隊訪問徐大林後,參考林明源等著作資料撰寫編輯,訪談日期為 2022 年 7 月 20 日,照片拍攝日期為 1966 年 9 月 29 日,翻攝日期為 2022 年 7 月 27 日。