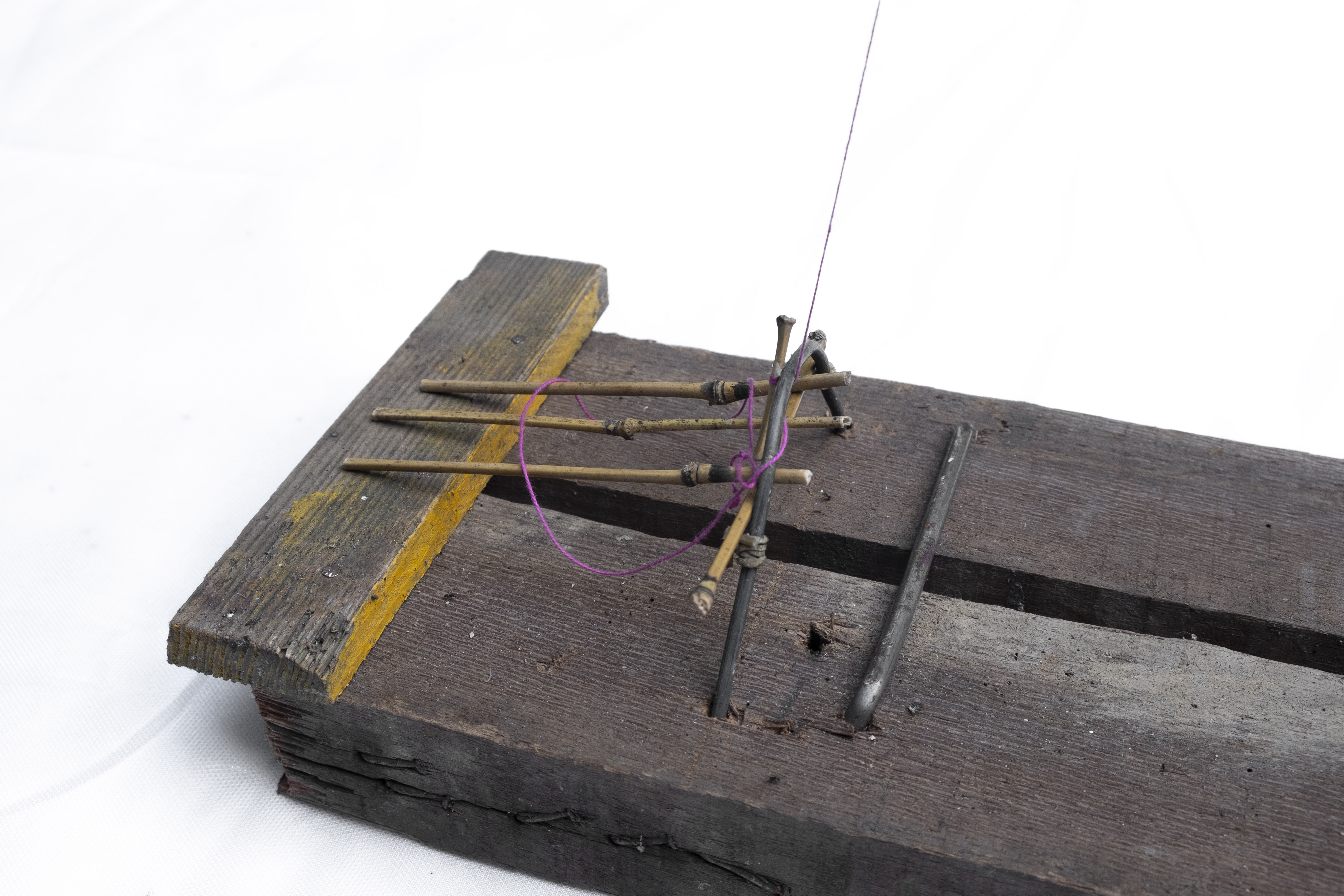

圖片為巴宰原鄉文化園區所收藏的竹雞陷阱及陷阱特寫,此竹雞陷阱為依循早期獵捕竹雞方法所置,攝於南投縣埔里鎮南村里南村二巷山區的巴宰原鄉文化園區。此竹雞陷阱長約 60 公分,以細竹枝製作固定竹雞的竹竿,以及竹雞腳踏處的陷阱,繩索早期以苧麻絲製作;為了裨益文化推廣,另以木塊製作其基座,以供陳列。

巴宰語稱竹雞陷阱為「matutilikat u ayam」。根據巴宰族耆老潘英傑所述,製作竹雞陷阱時,先選擇好竹雞常出沒位置作為陷阱架設處,接著選擇山棕或竹枝等較有彈性的自然材質,綁上繩索,繩索末端則繫上小竹枝作為卡榫;然後將彎曲的竹木或鐵材插入地面,並在其彎曲兩側放置另一竹枝,接著再將卡榫卡在此竹枝上。最後將三、四根細竹枝,水平且彼此距離平均地放在卡榫上,如此即完成竹雞陷阱之佈置。潘英傑提醒,放置於卡榫上的三、四根細竹枝,前後距離不可過寬,需考慮竹雞腳的寬度,以免竹雞只踩到一兩根竹枝,導致卡榫處的竹枝承重過輕而無法觸發陷阱。

潘英傑補充道,竹雞陷阱原理與山豬等大型動物的陷阱原理類似,差別在於山豬力氣大、警覺性高,因此需設置在山豬喜食的芋頭等植物旁,並以較粗而堅固的繩索與植物製作陷阱結構,且陷阱腳踏處需埋於地表下,並謹慎鋪放雜草樹葉於陷阱上;而竹雞體力小,陷阱腳踏處直接鋪放於地面即可,整體結構也較輕、較小。

由潘英傑上述說明可知,每種陷阱均對應不同獵物,因此族人在架設陷阱之初,便需對欲捕獵之物種有清楚概念,以顯現獵人在捕捉獵物,須靈活應用現有自然資源以因應不同獵物的生物習性。

本條目數位物件由南島之眼文化工作室拍攝,詮釋資料由南島之眼文化工作室訪問潘英傑後撰寫編輯,訪談與影片拍攝日期為 2022 年 1 月 8 日,照片拍攝日期為 2022 年 3 月 13 日。巴宰語為潘英傑於 2022 年 4 月 29 日提供。