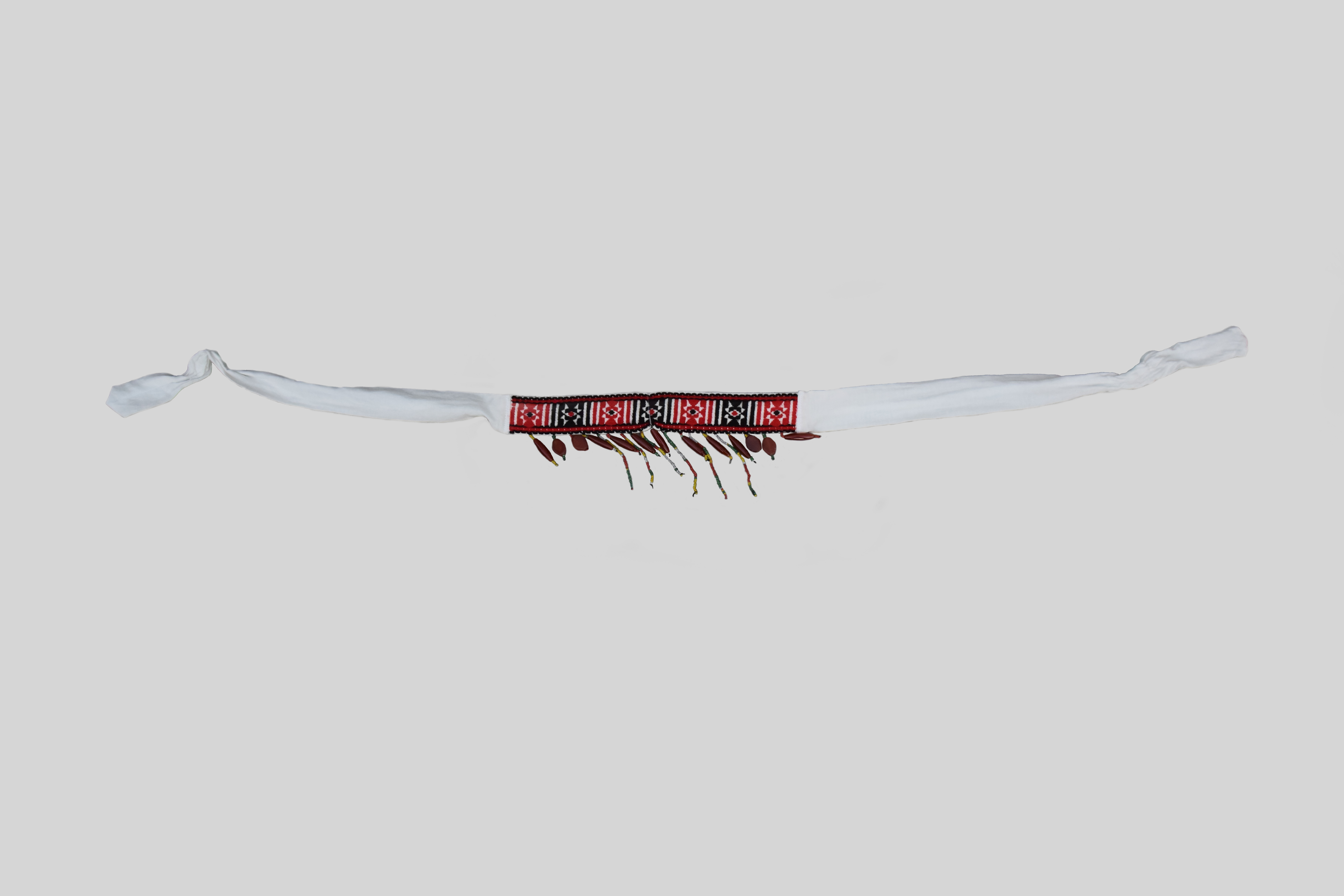

照片為噶哈巫族人所重製之女性頭帶,其圖紋、配色、綴珠等整體形制,參考自臺大人類學博物館採集自埔里之物件,整體長約 120 公分;流蘇長度則參考自牛眠聚落所採集之頭帶,由噶哈巫族青年林智文與潘正浩分別完成織紋重繪與組織分析,並由噶哈巫族人袁淑玫於 2021 年以棉布與瑪瑙琉璃珠完成織作。

根據潘正浩所述,此頭帶底布為棉布,上有八角花圖紋,以黑、紅為主色,都是過去噶哈巫族織品常見元素。頭帶流蘇材質為瑪瑙琉璃珠,在愛蘭聚落曾採集過以錢幣、玉縫製的流蘇,甚至牛眠聚落還有以金屬土地公像所縫製之流蘇。潘正浩認為,對過往族人來說,可能只要是能發光耀眼的材質,都是適合的流蘇裝飾。

潘正浩說,長度齊眉的「門簾式」流蘇形制,是噶哈巫族與巴宰族頭帶之特色,目前應未見於其他族群。另根據潘正浩轉述泰雅族工藝師尤瑪.達陸(Yuma Taru)所說,泰雅族北勢群的頭帶兩側也有類似流蘇,其他社群則無;因北勢群居住於大安溪上游,與噶哈巫族有地緣關係,因此可能是因為地區性交流或族群接觸,而受到後者影響。

本條目數位物件由南島之眼文化工作室拍攝,詮釋資料由南島之眼文化工作室訪問潘正浩後撰寫編輯,訪談日期為 2021 年 12 月 29 日,照片拍攝日期為 2022 年 3 月 13 日。