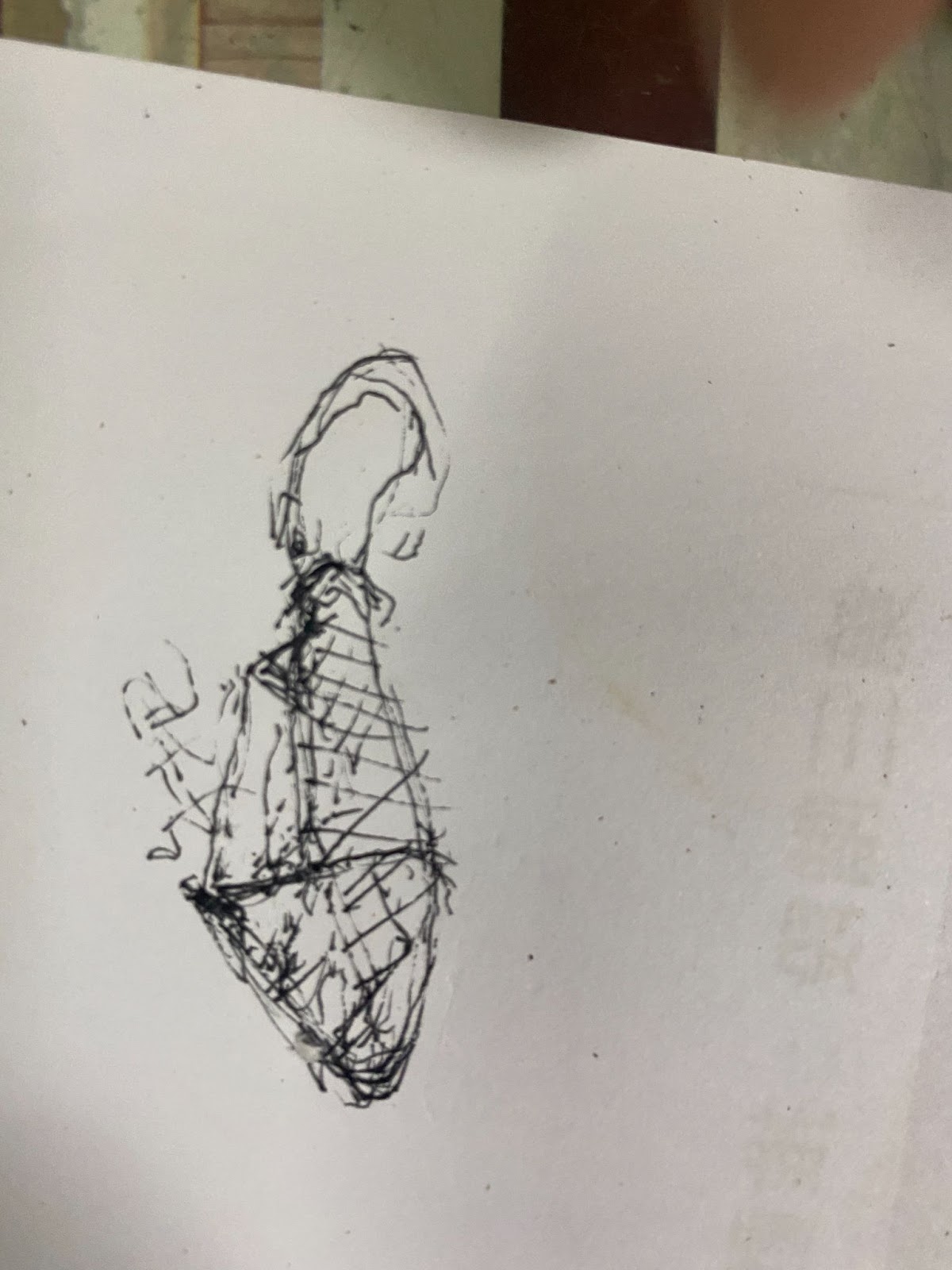

圖片為巴宰族耆老潘英雄所繪製的撈魚器,巴宰語為「raaraus」,攝於南投縣埔里鎮南村里南村二巷山區的巴宰原鄉文化園區。位於愛蘭地區一帶的巴宰族人,生活空間鄰近南港溪沿岸,因此在生活上保存許多漁獵的方式;在潘英雄的介紹下,得知一特殊的捕魚用具稱為撈魚器,在潘英雄依照自身記憶重新繪製下,得以一窺面貌。

潘英雄長老說,這種撈魚器在早期家家戶戶都有,可以用來捕捉圳溝、水渠或是溪邊較小的魚類。這種撈魚器的形狀為前寬厚窄的三角錐型,骨架為木頭或竹條所製作,並以竹編的方式將該三角錐的周邊都封住,並在三角錐的其中一條骨架上製作一個提把,方便使用者提取。在該撈魚器的窄端會加裝漁網或是布袋,可以讓捕到的魚落入其中。使用該撈魚器的時候,捕獵者可以提著往魚群聚集的方向撈,讓魚群落入撈魚器的寬口,屆時使用者將撈魚器順勢向上提,拉出水面,落入撈魚器的溪魚就會掉到最後面的網子或是袋子裡。以前製作這種撈魚器,會使用麵粉袋、漁網或是蠓罩(báng-tà,蚊帳)製作後端的漁網;如果以細緻的網子製作的話,因為具有小孔隙,比較容易將泥沙排出而留下漁獲,在撈魚的作業上也會比起麵粉袋好用。

早期這種撈魚的工作並不能用來賺錢,多半是家中孩子們在放假或下課後,增加家中食物來源的漁獵方式。潘英雄說,捕捉到的小魚最好以蒸煮的方式處理,加上醬油、鹽巴與蒜頭後,就是非常好吃的一道菜餚,他還提及在這種撈魚器抓到的魚類裡面,以大肚魚最為美味,直到現在還令他回味無窮。

本條目數位物件由潘英雄繪製,並由南島之眼文化工作室拍攝,詮釋資料由南島之眼文化工作室訪問潘英雄後撰寫編輯,訪談日期為為 2022 年 2 月 16 日,照片拍攝日期為 2022 年 4 月 25 日。巴宰語為巴宰族耆老潘英傑於 2022 年 4 月 29 日提供。