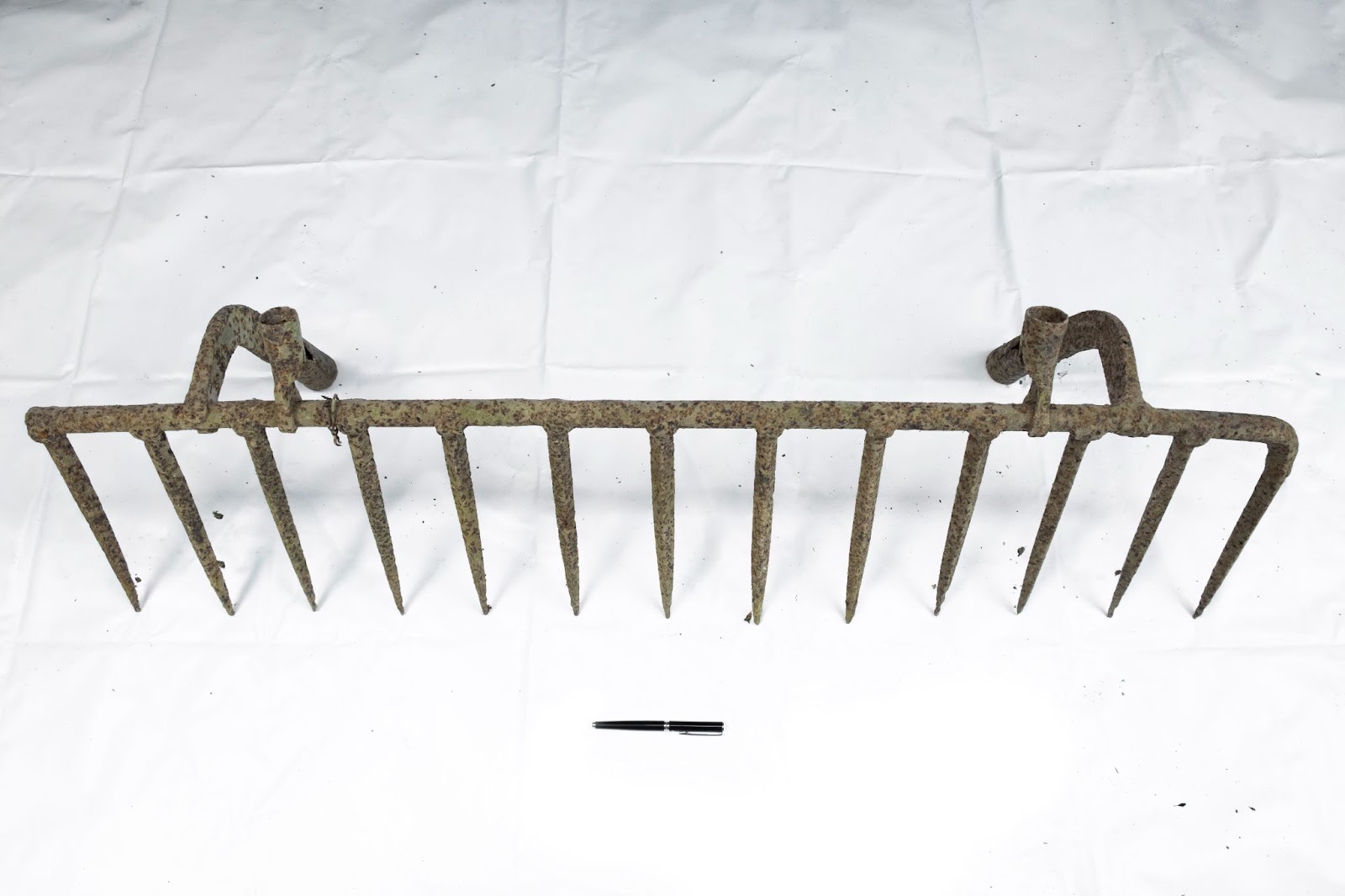

圖片為巴宰原鄉文化園區所收藏的鐵柵(thih-tsa̍h),巴宰語為「kakuzus」,其他稱法有「而字耙」、「手耙」等(開物國科技文化事業有限公司, 2022 / 05 / 31 瀏覽),是巴宰族耆老潘英雄父祖輩留下之物件,自埔里市區購買,攝於南投縣埔里鎮南村里南村二巷山區的巴宰原鄉文化園區。由於早期農業生產多以種植糧食作物為主,因此早期在現今巴宰原鄉文化園區區域居住的巴宰族人,以前也都在南平山這片山林中的梯田種植水稻;其中這種類似釘耙而比釘耙更大,需要牛隻才能拉得動的鐵柵,就是現代難以見到的農具。

潘英雄說,鐵柵是一種鐵製形似柵欄的農具,以數支末端尖細的鐵條組合而成,上方有兩個把手可以讓使用者用來轉向、壓深或拉起,藉此操控整個鐵柵。早期稻田要翻耕的時候,首要工作便是將田裡的水放滿,讓原本乾燥的稻田土壤軟化。為了要均勻田裡泥土的養分,會用牛隻拉犁去翻土,把底部的土壤翻到上方與表面的泥土混合,而這個過程裡會把底部較扎實的土塊一起翻到地面上,因此接下來就需要使用裝了刀片的割耙(kuah-pē,一種農具,以兩片裝了刀片的木板相接,可以讓人站在上面以牛隻拉動,用來切割土塊和整理田地),讓牛拖著將田裡的大土塊割碎。最後讓牛隻將鐵柵拉到田裡,田地土壤經過鐵柵的鐵條劃過,得以鬆土與整平,並將未能被割耙割碎的土塊再壓碎。技巧純熟的使用者,能用鐵柵鬆動田土,並讓水田平整、鬆軟,方便下一階段的插秧工作進行,並且保證秧苗擁有合適的生長環境。在這個過程中,何時將牛隻拉動的鐵柵壓入田中以鏟鬆泥土、何時將鐵柵拉高好放掉累積在上面的田土,促使整理出一片平整而肥沃的水田,都是技巧純熟者能善加掌握的。

農業的種植技巧與工具使用是一門高深的學問,每一項工具都在種植水稻的過程中有著重要的功用。以鐵柵為例,若不能將田土弄鬆軟,將會使秧苗不容易扎根,進而影響收成;若無法把田地弄平整,坑坑疤疤的農地也會讓秧苗沒有辦法生長。現今已經沒辦法在農作種植的過程中見到鐵柵,只能透過地方耆老介紹,讓人了解這項器物在早期農耕生活裡的重要性。

本條目數位物件由南島之眼文化工作室拍攝,測量用筆為 13 公分,詮釋資料由南島之眼文化工作室訪問潘英雄後撰寫編輯,訪談日期為為 2022 年 2 月 16 日,照片拍攝日期為 2022 年 4 月 25 日。巴宰語為巴宰族耆老潘英傑於 2022 年 4 月 29 日提供。