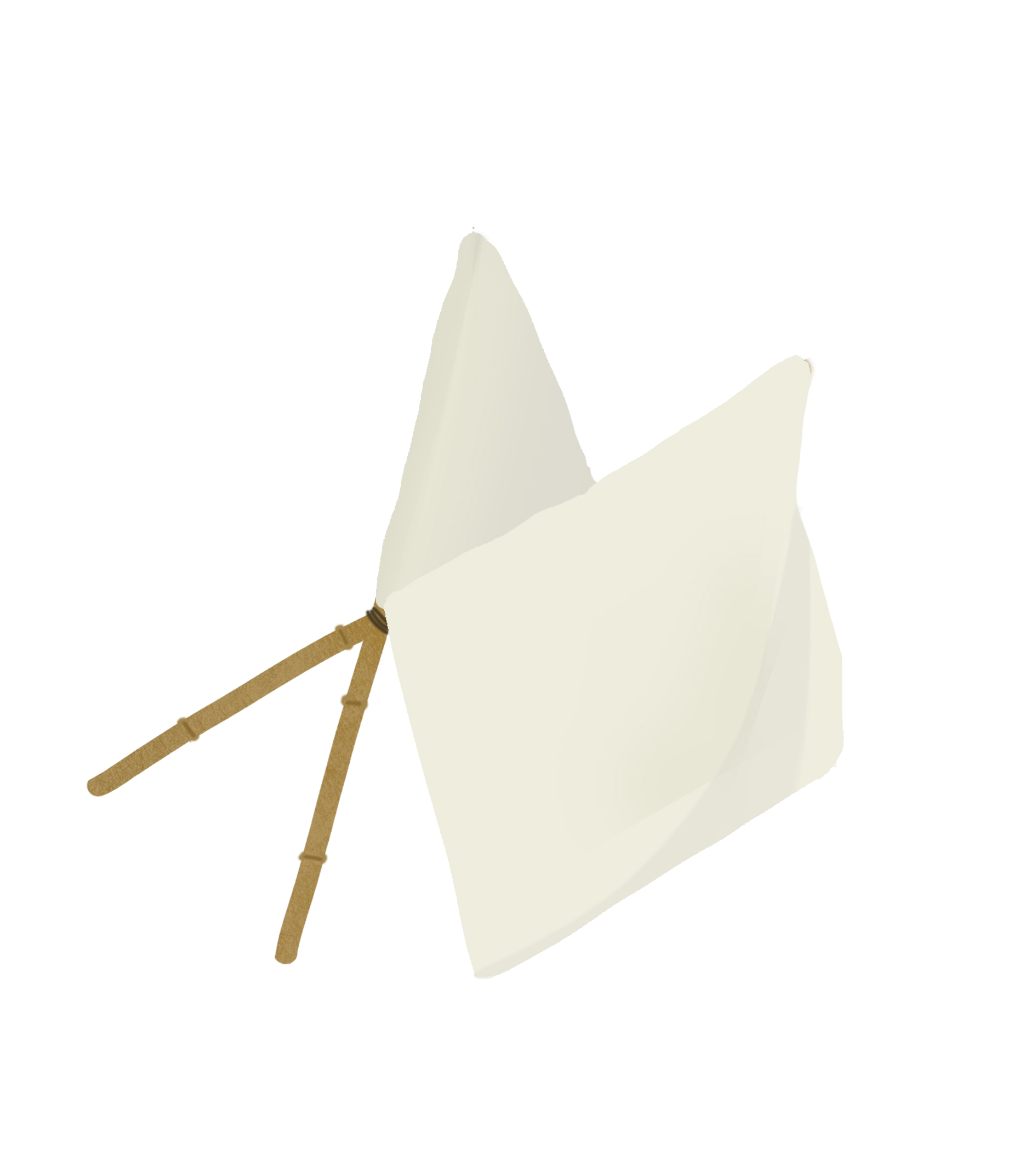

圖為捽雞毛仔(sut-ke-moo-á,為一種釣魚方式)所使用的手網繪稿及重製模型,乃根據蜈蚣社區發展協會理事長陳萬育所述製作,並經其本人確認內容正確性。「捽(sut)」在閩南語為「鞭打」之意,因此埔里當地一種特別著名,以雞毛等作為擬餌,針對溪哥等溪魚的飛蠅釣法,在過程中會有類似鞭打的甩竿動作,因而稱為「捽溪哥仔(sut-khe-ko-á)」,在蜈蚣崙則被稱為「捽雞毛仔」,是一種盛傳在眉溪流域的特殊釣魚技法,在噶哈巫族四庄以及巴宰族愛蘭地區都有許多族人會這項技巧,需以桂竹釣竿搭配鳥類羽毛製作的擬餌釣魚,並且在拉起溪魚的同時將釣竿與溪魚脫鉤,再次甩竿入水,而拋向釣者的溪魚則需要迅速使用手網接住,並將魚放進魚簍。

蜈蚣社區發展協會理事長陳萬育提及,捽雞毛仔需要豐富的經驗知識,並了解溪魚的習性,例如捽雞毛仔時都會選在清晨或傍晚,因為溪裡的魚群都會在這兩個時段出來覓食,中午則會躲藏起來,因此若是在中午進行,則會空手而歸。此外進行捽雞毛仔之時,釣竿與手上的網子都是相當重要的工具。釣竿用於俐落的將魚釣起並甩動釣竿直接脫鉤,而手網是用來承接脫鉤後拋飛的溪魚,並放到魚簍裡。這裡的關鍵在於迅速的讓溪魚從網中滑落至魚簍,因此網面的材質不能過於粗糙。

「這些印有『中美合作』、『淨重二十二公斤』及『上等麵粉』...材質與現在的硬梆梆紙製麵粉袋不同,是由美國棉製成,質地柔軟堅韌。」(財團法人國際合作發展基金會,2016,頁7)因早期美援的麵粉袋是以純棉製作而成的,所以族人就將麵粉袋作為網布的材料。手網因為需要讓釣者可以撈到半空中的溪魚,所以形式不像一般在外面看到的漁網一般。以前族人會去找兩根堅固的箭竹當作手柄,並將兩隻箭竹當作兩端,把麵粉袋像橫幅一樣縫在箭竹上,要接魚的時候就以左手握住手網,將箭竹手柄由虎口呈V字形張開,就可以方便的接到溪魚了。另外陳萬育也說,更早期沒有使用網子的年代,族人都是直接將溪魚甩上岸,然後再把溪魚處理好收到魚簍內。

捽雞毛仔的手網是一種配合該釣法而生的特殊工具,其製作還需仰賴經驗,而在材質使用上,以地方的天然箭竹,搭配美援提供的麵粉袋,呈現出蜈蚣崙族人惜物愛物,而且善用資源懂得變通的生活態度。同時從使用美援麵粉袋作為手網材料一事,也可見證臺灣曾因 1950 年代世界局勢,而受美國援助的時代背景。

本條目數位物件由南島之眼文化工作室重製拍攝與繪製,詮釋資料由南島之眼文化工作室訪問陳萬育後,參考財團法人國際合作發展基金會等著作資料撰寫編輯,訪談日期為 2021 年 12 月 12 日,繪製日期為 2022 年 3 月 29 日,重製物件日期為 2022 年 4 月 28 日。繪製日期為 2022 年 5 月 25 日。