𦁧艚,傳統定置網(馬祖話稱「𦁧」)漁船的一種,傳自中國福建,閩東地區漁民「做𦁧」(捕蝦皮)使用,多用於敷設定置網兼捕撈蝦皮和帶魚,船全長約12至17公尺。

船體主結構由龍骨、樑及兩側船板構成,船上鋪有甲板,船板內側立許多可綁繩的木柱,方便載運大型漁具、敷設漁網或收取漁獲等作業。早期漁船無機械引擎,船尾處會設置舵,以人力操縱船的行進方向,舵牙(控制舵方向的桿子)轉左、船即右轉,舵牙往右轉、船則向左行駛,漁船作業需隨時配合潮水、風向狀況,故通常由深諳海性、出海經驗豐富的老艄(ㄌㄡˋㄌㄚˇ / louˋlaˇ,船長)掌舵。

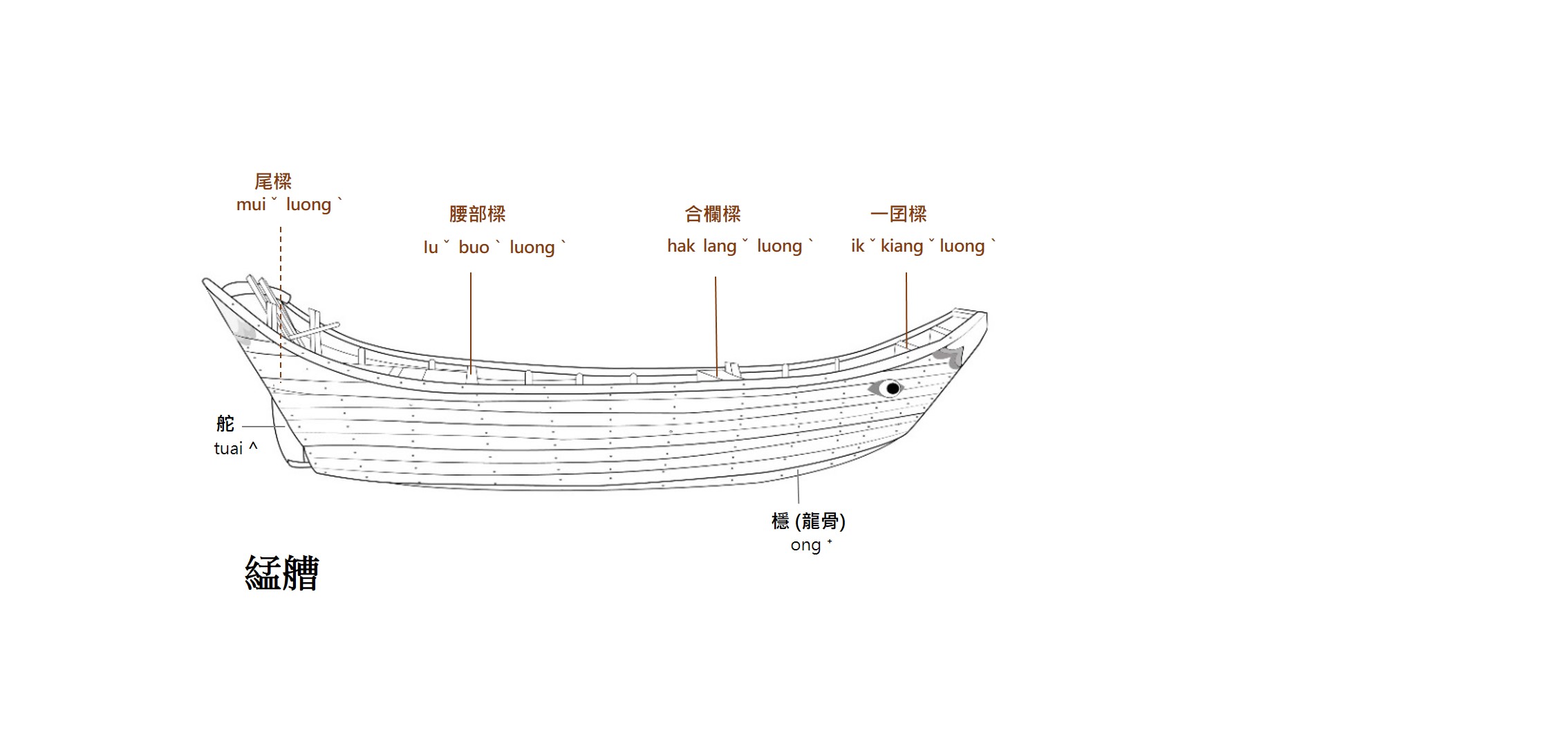

造船依序定龍骨、船艏,再立一囝樑、合欄樑、腰部樑、尾樑區隔出船艙空間,讓不同船員能根據職責站位,如頭前(ㄊㄡˇ ㄌㄟㄥˋ/ thouˇ leingˋ)負責船頭作業、中伍(ㄉㄡㄥˋ 兀ㄨ⁺ / toungˋ ngu⁺)主要在中艙活動,而老艄則會在後艙掌舵。此外,樑也使船體結構堅固並便於作業,一囝樑可增加船頭硬度;合欄樑上會再插兩塊小木板(稱鹿耳),能綁繩或插桅杆。樑板完成,船側邊再由下而上釘木板條,船板相接處會用釘子固定,另外以石灰混合桐油抹在鐵釘頭防止生鏽,或用來填補船板間的縫隙,形成防水效果。

整艘船構造大致完成後會安龍目(在船前兩側安裝木製眼睛),漁船的龍目通常眼珠會朝下,表示龍目可追蹤海中魚群,庇佑漁民滿載而歸。安龍目或定龍骨都會另特別選黃道吉日開工,祈求出海平安和豐收。