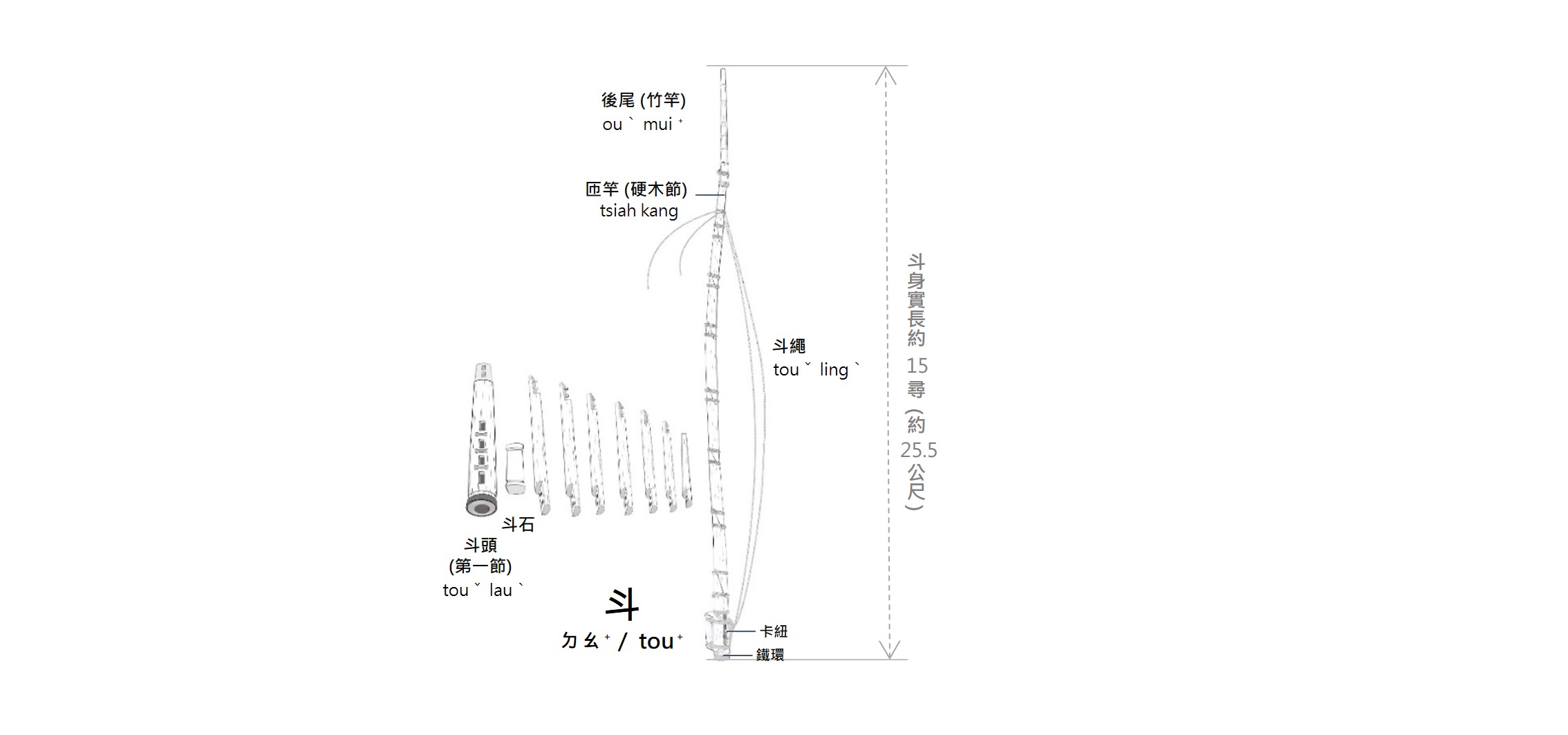

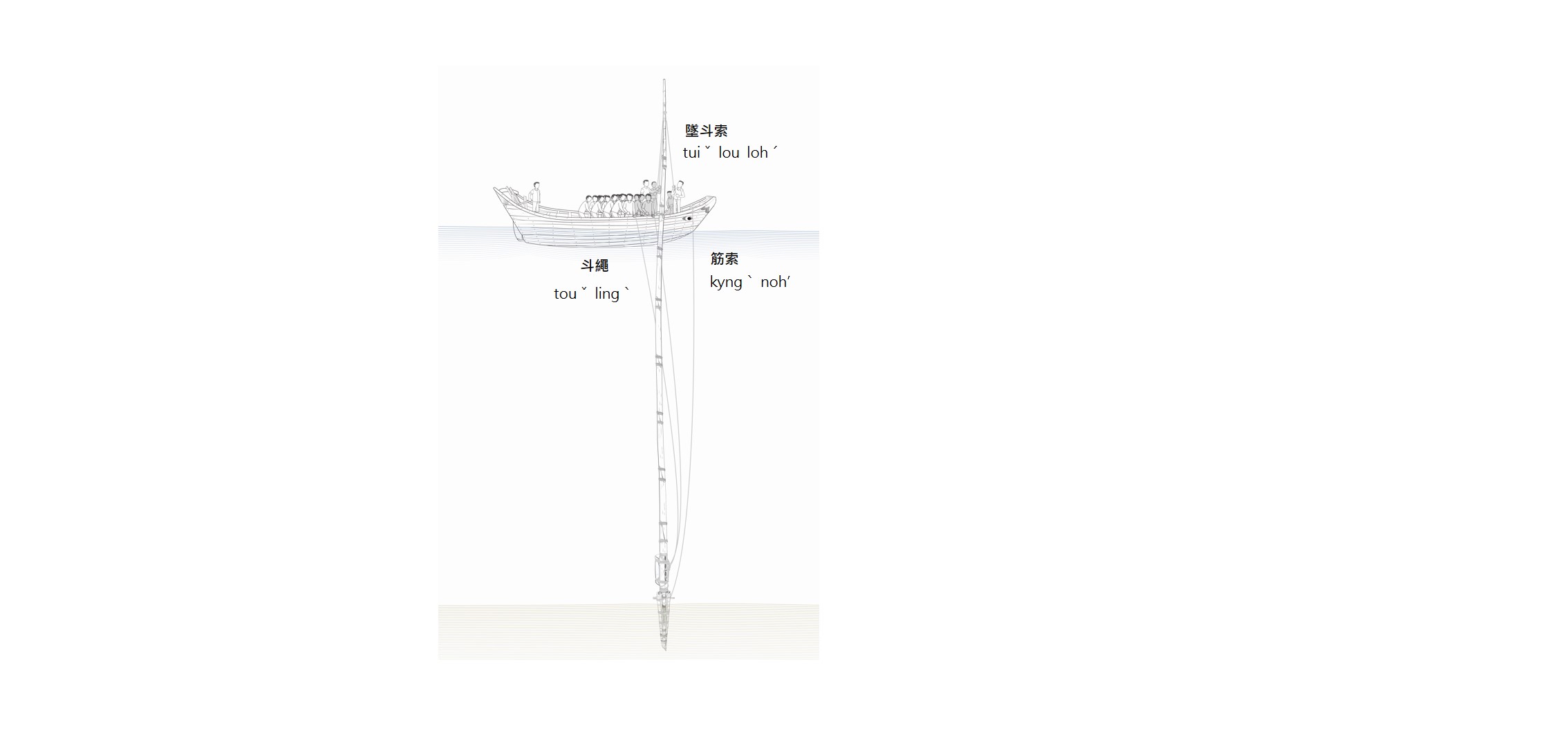

斗,為將楸(樁)垂直打入海床的工具,全長約15尋長(ㄑㄧㄝㄥˋ/tshiengˋ,ㄧ尋為成年男子張開雙臂的長度),由七到八節木料組成,視海床深度增減節數。斗頭(第一節斗節)繫有一百多公斤重的石頭增加向下施力之重量,及兩條斗繩供拉斗使用;末端會再接一根竹竿(後尾,ㄡˋ ㄇㄨㄧ⁺/ouˋmui⁺)增加浮力,揚斗時繫上後尾繩(ㄡˇ ㄇㄨㄧˇ ㄌㄧㄥˋ/ouˇmuiˇlingˋ)將斗往船頭方向扶正,進行打樁。

斗節材質大多選用硬木,只有第六節為杉木製,若竹竿斷掉,可支撐斗的浮力。與竹竿相接的硬木節稱「匝竿(ㄐㄧㄚㄏㄍㄤ/tsiah kang)」,墜斗索會綁在上面,讓四位水手(馬祖人稱「下江」)用力往下拉,故用硬木材料以防折斷。

打樁時,斗頭(洞約1.5尋)會與楸嬤(楸的竹頭,約1.2尋)相接,船員們合力將斗拉升、下拉半尋高,將楸母穩固打入海床。斗頭正面的長型孔便是用來確認洞孔深度長於楸嬤,避免楸嬤被敲斷。旁邊硬木製的卡紐及鐵環則是加固用,防止斗頭裂掉。

為配合潮水活動,斗身還會設計特別弧度,協助打樁更省力;若斗身呈直線容易隨潮流亂轉,反而不好操作。以前由專門的調斗師傅負責製作斗具,以斗節接合面的斜度來決定斗身弧度, 一邊做斗節、一邊調整彎度,第二節開始彎度略往下(以斗孔面做正面),直到第六節慢慢往上彎返正,過程會用墨斗定線來檢視各節長度與角度,確保斗在水中的平衡。

組裝起的斗相當巨大,且斗石重達百斤,未使用時多會拆卸放置漁寮,直至出海前才會到澳口組裝。組裝的時候,通常會事先準備一簍筐的斗櫼(扁平的硬木塊),斗節以卡榫相接,接合處另外綁繩,並塞入斗櫼填充縫隙,以穩固結構。綁完一節就推向海,最後將斗夾固在船側帶出海。