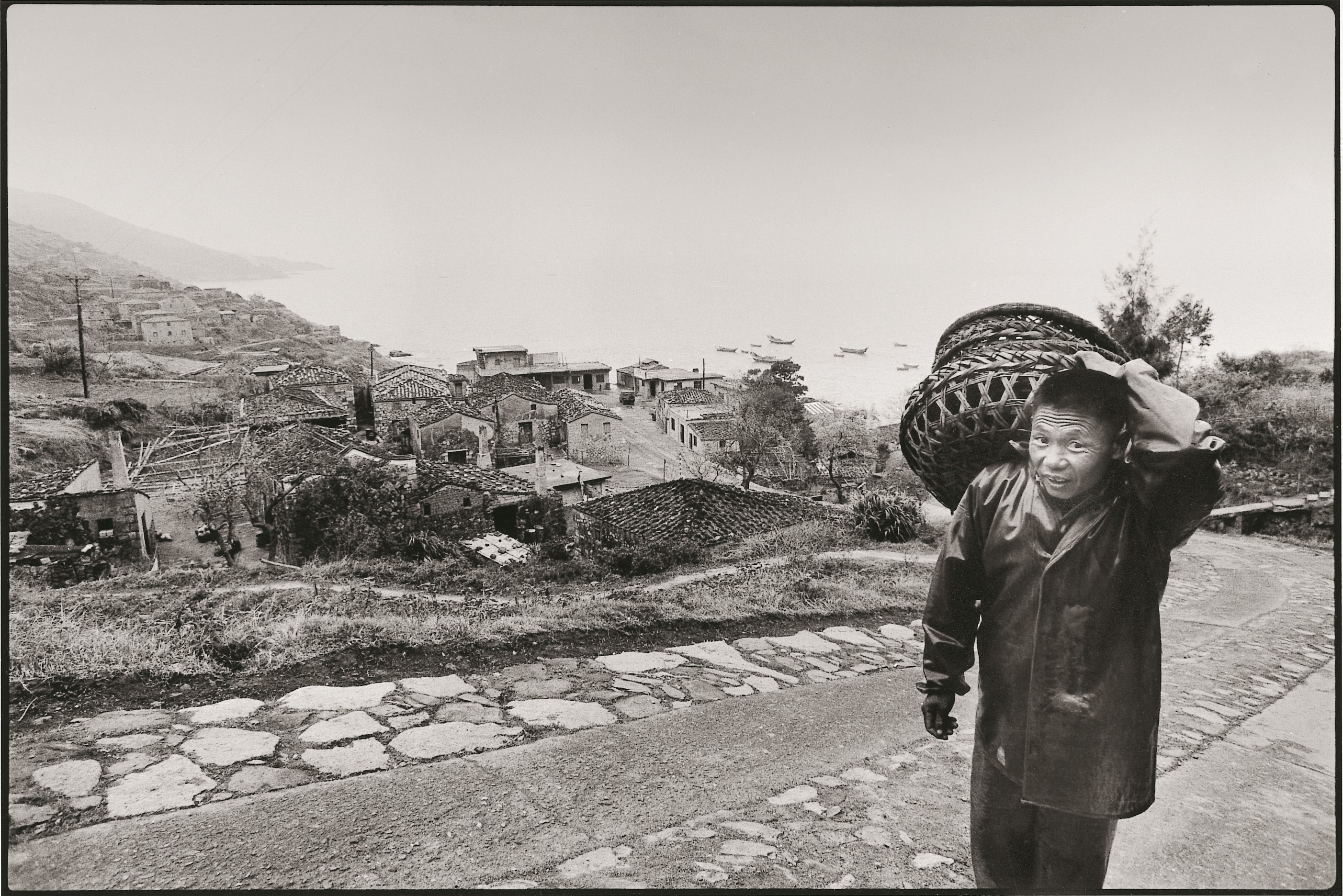

此張照片為攝影師阮義忠於1979年隨臺灣電視公司勞軍團去馬祖所攝,拍攝地點為北竿鄉橋仔村。

馬祖四面靠海,六零年代以前,捕魚是民間主業。所獲漁產因洋流、氣候而四季不同,漁法也不同。譬如,捕黃魚用黃瓜繒,捕鯧魚則是鯧魚縺,捕蝦皮要用定置網(𦁧仔),其他還有圍繒、板繒、窩𦁧(牽罟)等,這些都與「網」有關,唯一不用網的就是「放釣」了。

「放釣」的專業術語稱「延繩釣」。取兩股繩子紮在一起稱為「綱繩」,約四、五十公尺長,每隔一公尺綁上一個浮標(楄),兩個浮標之間繫一條約一點五公尺長的釣線,底下是水泥製的沉錘,再底下才是魚鈎。

「放釣」的準備工序很繁複。出海前一晚先「弩鈎」,鈎妥魚餌,一般都用片成手指長度的帶魚肉。綱線一圈一圈繞在釣籃裡,釣籃上緣紮上稻草束;每繞一圈,旁支釣線上的魚鈎順手搭在稻草束上。釣籃繞滿綱繩之後,稻草束上的魚鈎剛好圍成一圈,魚餌吊在籃子外面,像彩帶一樣垂下來。

馬祖人有句話:「你這是蔡牽白刃刀啊!」形容近海釣到的白帶魚,晶瑩亮麗,閃著白光;而定置網捕獲的白帶魚,再網囊內掙扎摩擦,以致表皮破損,傷痕累累。所以「釣帶」比「𦁧帶」價錢要好上許多。

所有「放釣」捕獲的漁種中,最高檔次的應屬馬祖人稱「鱖」的「赤點石斑」。赤點石斑生性兇猛,棲息在二、三十米深的礁岩底層。延繩釣的釣線、漁鈎、沉錘根本不足應付。所以,「釣鱖」要徒手持尼龍繩「手釣」,垂墜用鋼筋代替,下方的子線,一定得用堅固銅線,才能經得起「鱖」上鉤後的嚙咬掙扎。

照片中扛著釣籃的是芹壁人陳伙俤先生,他受雇橋仔漁船當伙計。此時,應是「放釣」歸來,因為鈎在釣籃邊沿、像彩帶一樣的魚餌都不見了。