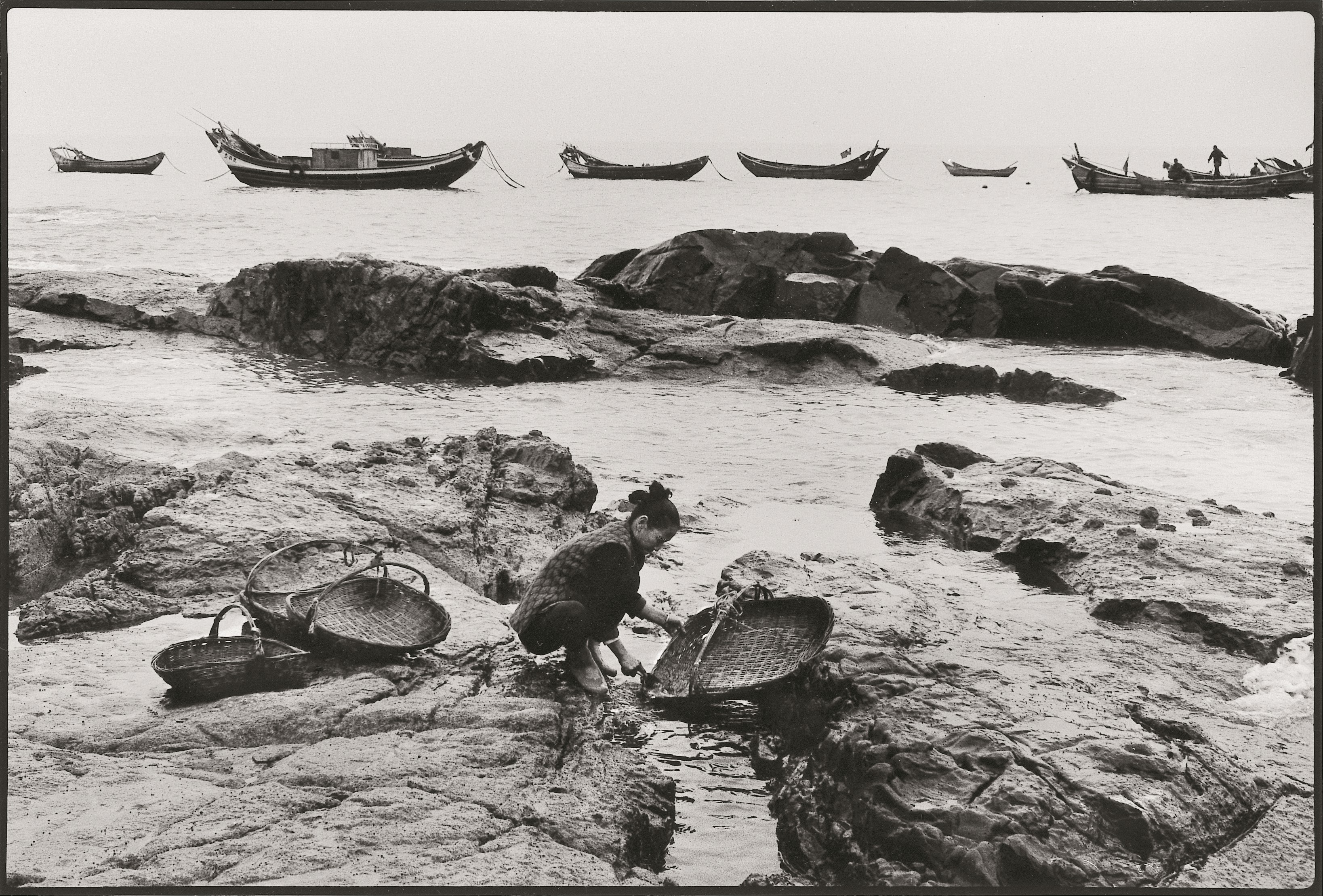

此張照片為攝影師阮義忠於1979年隨臺灣電視公司勞軍團去馬祖所攝,拍攝地點為北竿鄉橋仔村。

照片中寬口淺幫、還帶著提手的竹籃馬祖話叫「箅(音:ㄆㄧㄝˊ)」,日常口語讀成複音「箅箅」。

昔日馬祖沒有冰箱,過年時家家戶戶都會有魚丸、魚麵、魚燕、炸魚、炸花生、滑湯魚片等,菜櫥通風不好也擺不下,就移到「箅箅」內,掛在樓板底下。因此,從除夕到擺暝,大半個月的時間,無論進出誰家,都可聞到魚丸混雜紅糟鰻的鮮味。

有時也會將「碗筵」一盤盤擺在「箅箅」內,挑到廟裡祭拜神明。過年拜祖先,或有客人來訪,就從「箅箅」取出,擺上供桌,或加熱煮食。當然,嘴饞的小孩,日日掛念竹箅內的吃食,趁大人不在,搬張椅子墊腳,偷食炸魚的經驗,是許多人的共同記憶。

照片中的婦人是橋仔村星漾民宿老闆王永興的母親。快過年了,馬祖每家每戶都會大掃除,馬祖話叫「筅堂」,把竹枝紮成綑,門窗桌椅、廚具傢俬,裡裡外外徹底清掃乾淨。這天氣候晴朗,王媽媽把家裡的幾個「箅箅」,拿到玄帝廟旁「香爐礁」邊的水堀清洗,準備過年時盛裝各式各樣的食物。

「箅箅」像許多古老物件一樣,已經從馬祖人的日常消失。現在人物質優渥,冰箱常滿,大人唯恐孩子不吃;昔日驚心動魄的「偷食」場景,大概永遠不會再現了。