此張照片收存於連江縣文獻中心,拍攝地點為北竿鄉橋仔村的大澳裡(ㄉㄛㄩˋㄛㄌㄧㄝ+/ toyˋ o lie+)。

蝦皮是昔日馬祖重要漁產,每個漁村都有二、三艘捕蝦皮的漁船,民間稱為「做𦁧」,漁船稱「𦁧艚」,噸位比一般討小海的漁船稍大一些。

蝦皮季從立秋開始,開季前的準備工作叫「辦季頭」,包括:打索、做楸母、綁𦁧窗、接斗等。重頭戲是雇人「打楸」,在「兜爿(近海)」或「開爿(遠海)」的適當位置,把「楸」打入海底,用以綁定袋形漁網(𦁧),等待蝦皮羣隨著潮流從巨大的𦁧窗泅入。漁人趁退潮低點,出海打撈陷入網囊內、包括蝦皮在內的各式魚獲。

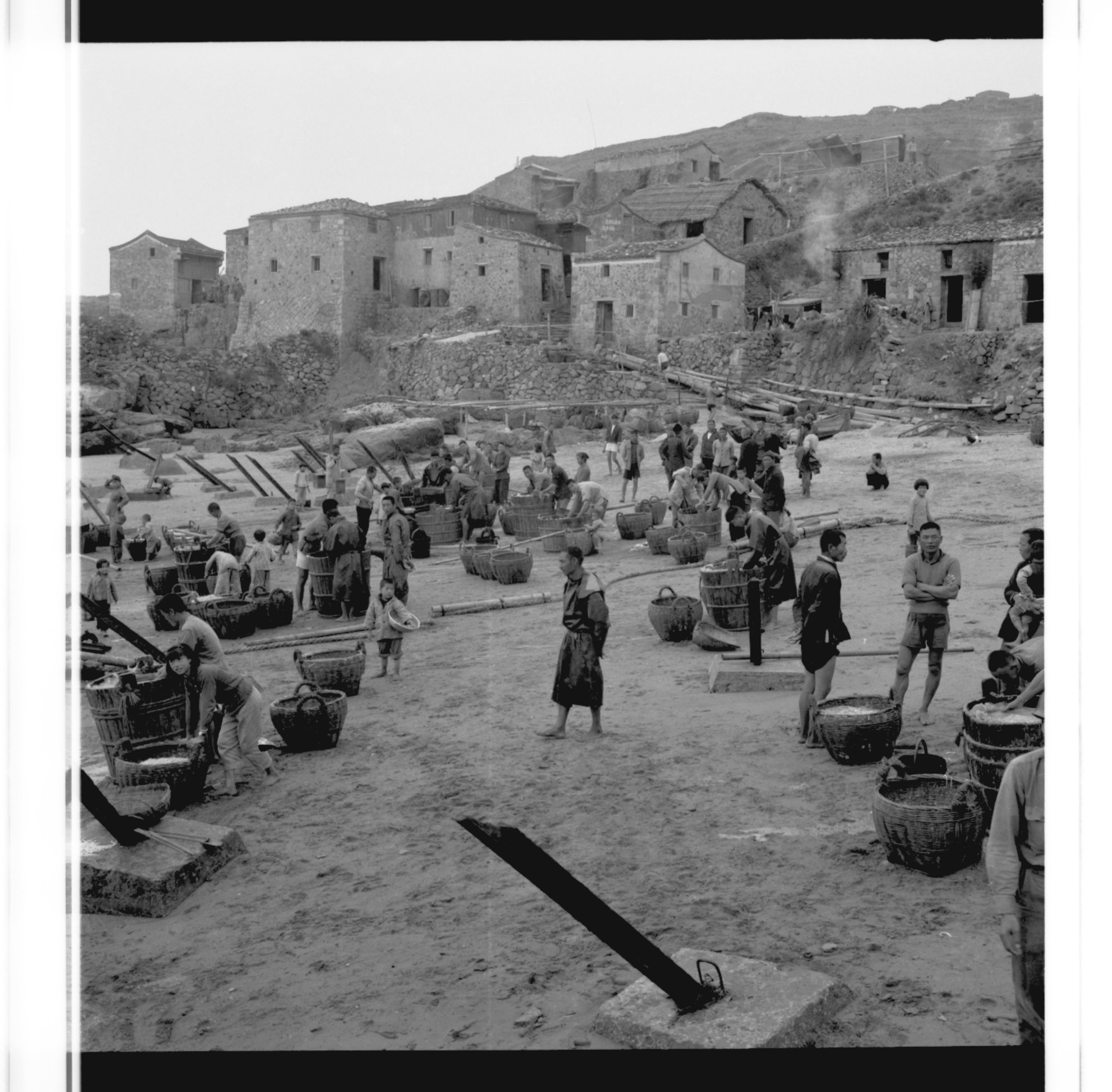

照片是在橋仔大澳前,「𦁧艚」歸航,岸上人頭鑽動,有穿油衣(舊時雨衣)、短褲的漁人、送點心的家人、抬「蝦鮮(新鮮蝦皮)」的伙計、拾雜魚的小孩,還有監看的軍人。大家滿面笑容各自忙開,而一旁尖利的軌條砦朝向大海,仍可感到一絲肅殺的氣氛。

剛撈獲的蝦皮,摻雜各式雜魚,大魚挑出賣給等待的魚販,小的帶柳、鰃仔、螃蟹等下雜魚,隨手丟棄沙灘,孩子們見了立刻撿起,帶回家洗淨入鹽,置於菜盆內,放入鐵鼎與番薯飯共煮,飯熟了菜盆內的雜魚也熟了,一家人吃得碗底朝天。

海灘上最忙碌的是「下江(出海漁人)」,他們用竹篩剷起新鮮蝦皮,大力搖晃抖動,蝦皮從篩孔洩流到底下的木桶,過一下海水,再集中到竹籮。鮮活的蝦皮晶瑩剔透,無數黑眼睛在粉紅柔軟的流體中閃動,正等待漁人抬到漁寮加工,煮熟後的「蝦鮮」名字就變成「蝦米」了。